「あたたかい言葉かけのスキル」をロールプレイで練習【ソーシャルスキル早わかり6】

ソーシャルスキル学習は、対人関係をスムーズにするための知識と具体的な技術=「人づきあいのコツ」の学びです。今回は、相手を認める「あたたかい言葉かけ」について、3つのテーマにわけて学習していきます。

執筆/荒木秀一

目次

ソーシャルスキル学習とは?

ソーシャルスキルとは、対人関係をスムーズにするための知識と具体的な技術=「人づきあいのコツ」です。

かつては家庭や地域社会での集団の遊びなどの中で自然と身についたソーシャルスキルですが、現代では少子化や地域の教育力の低下といったさまざまな要因によって身につけることが難しくなりました。そこで近年では、集団生活を基本とする学校での学級単位のソーシャルスキル教育の重要性が強調されています。

ソーシャルスキル学習は、「インストラクション」「モデリング」「リハーサル」「フィードバック」「定着化」の5段階で展開されます。詳しくは下記のリンクからご確認ください。

ソーシャルスキル早わかり(1)基礎知識その1

ソーシャルスキル早わかり(2)基礎知識その2

うれしそうな友達にかける言葉

子どもたちを観察すると、攻撃的で冷たい言葉がいろいろな場面で使われていることがわかります。自分の言葉で相手がどんな気持ちになるかを考えたうえでの、相手を認める「あたたかい言葉かけ」は、好ましい人間関係を築くための重要なスキルです。

ここでは「あたたかい言葉かけのスキル」を3テーマに分けて学習していきますが、3年生以上でスキル学習に慣れている場合は、一度にまとめて実施してもいいでしょう。そのときは、それぞれのリハーサルの場面を入れます。

授業の基本的な進め方

- 友達関係のアンケート(教育相談のアンケートなど)を利用して場面を提示する

- 問題場面をロールプレイで提示し、モデリングと話し合いでポイントを整理する

- あたたかい言葉かけの練習▶個人、グループ、全体で

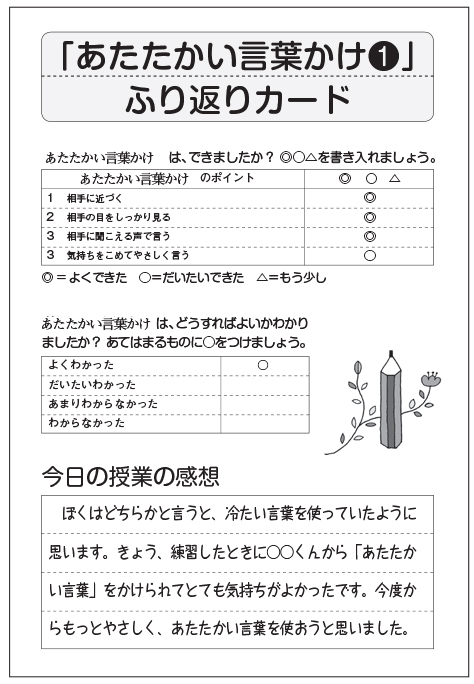

- 学習のふり返り▶ふり返りカードを書く

授業の実際①「友達が賞をとったとき」

①つかむ インストラクション

アンケートをもとに、冷たい言葉やあたたかい言葉をかけられたときの気持ちを話し、めあてにつなげます。計画係や仲よし係などにアンケートの結果をプレゼンテーションさせると、学級の問題としての意識づけにつながるでしょう。

授業の約束を確認します。

②気づく モデリング

「あたたかい言葉かけ」の二つの場面をロールプレイで見て、感じたことや考えたことを話し合います。

教師同士や教師と子ども、子ども同士で演じます。授業協力者に演じてもらってもいいでしょう。学級の実態に合わせて変えていきましょう。そして、どんな意見も肯定的に認めます。

【ロールプレイ】

スキルのポイント

○相手に近づく

○相手の目をしっかり見る

○相手に聞こえる声で言う

○気持ちをこめてやさしく言う

③やってみる リハーサル

●グループでする場合

①学習班(4〜6人)になる。

②一人があたたかい言葉をかける人、一人が賞状をもらってうれしそうにしている場面で、練習する。

③ほかの人はあたたかい言葉かけをした友達のどこがよかったかを、スキルのポイントをもとに伝える。

行動面(近づく、目を見る)、言語面(聞こえる声でやさしく言う)の両方のポイントを示すことも必要です。

先生や授業協力者は個別にくり返しほめて、スキルを強化します。

リハーサルの場面設定は、モデリングと同じにするのがいいでしょう。スキル学習をすでに経験していれば、違う場面で練習するのもいいでしょう。

④ふり返る フィードバック

上手にできた子どもに再度ロールプレイをしてもらい、よかった点を確認しながら、教師はくり返しほめます。その後、スキルのポイントを書いたふり返りカードに感想も含めて書きます。

⑤生かす 定着化

「あたたかい言葉かけ」は、教師が子どもたちのようすを意識して観察すると、よく見られるようになるはずです。

帰りの会の「ありがとうコーナー」や先生の話のときに、今日見かけた「あたたかい言葉」と、そのときのようすを具体的に話します。子どもたちの意欲がさらに高まり、より定着化するでしょう。