小6算数「分数のわり算」指導アイデア《わる数の大きさと商の関係を数直線で探ろう》

執筆/埼玉県公立小学校教諭・松井浩司

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・笠井健一、埼玉県公立小学校校長・書上敦志

目次

本時のねらいと評価規準

(本時の位置 4/ 11)

ねらい

除数と商の関係について考える。

評価規準

1を基準とした除数の大小に着目して、被除数と商の大小関係について、数直線を用いて考え、説明している。(数学的な考え方)

問題

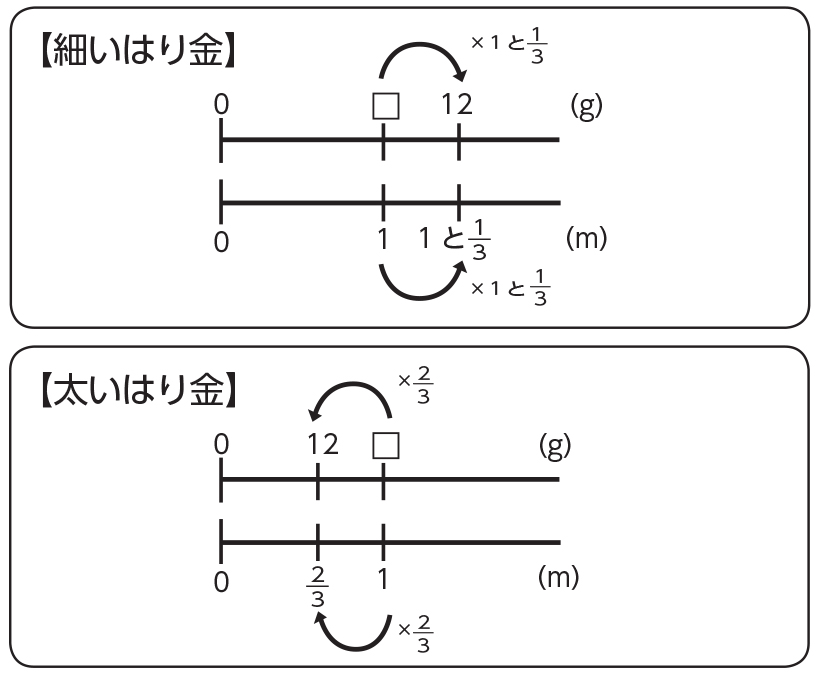

1と[MATH]\(\frac{1}{3}\)[/MATH]m の重さが12g の細いはり金と、[MATH]\(\frac{2}{3}\)[/MATH]m の重さが12g の太いはり金があります。1m の重さは、それぞれ何g ですか。

それぞれ数直線に表し、問題を解決しましょう。

~それぞれの問題を解決する~

2つの数直線や式を見比べて、気が付くことはありますか。

どちらも、わられる数が12で同じになっている。

でも、わる数と商は違う。

わる数が変われば、商も変わる。

わる数の大きさと商の大きさは、どんな関係でしょうか。

本時の学習のねらい

わる数の大きさと商の大きさの関係を調べよう。

見通し

まず、これまでの分数の除法の学習を生かして、数直線を用いて解決していきます。そして、問題解決を振り返り、2つの式や数直線を比較することで、本時の学習課題を明確にしていきます。比較する際には、変わるものと変わらないものという視点から、わられる数は変わらず、わる数と商が変わることを引き出します。

自力解決の様子

A つまずいている子

関係を捉えることができない。課題の意味が分からない。

B 素朴に解いている子

わる数が大きくなると、商が小さくなることを説明している。

C ねらい通りに解いている子

数直線と関連させながら、1を基準として関係を説明している。

学び合いのポイント

イラスト/横井智美

『小六教育技術』2018年6月号より