主体的・対話的で、ICTを活用した理科授業づくりの工夫とは? 〜5年「ふりこ」〜 【理科の壺】

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善を進めていくことが求められていますが、それらの充実に向けた、理科の指導の工夫にはどのようなものがあるのでしょうか。また、ICTを活用して協働的な学びを進める工夫はどのようにしたらよいのでしょうか。今回は、5年「ふりこ」の単元で、ふりこが一往復する時間は何によって変わるのかを調べる場面について考えていきます。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導方法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ“ が見られるでしょうか?

執筆/北海道公立小学校教諭・加藤久貴

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.「指導の個別化」を取り入れた工夫

この学習では、ふりこが一往復する時間は何によって変わるのかについて調べます。

その際、子どもの考えは「ふりこの長さ」「おもりの重さ」「ふりこの振れはば」の3つに分かれると思います。

これまでの授業では、教師が中心になって、これら3つの実験を行う、3つのグループを編成していたのではないでしょうか。そして、グループの人数をできるだけ揃えたり、グループごとに記録係などの担当を決めさせたりするなどして、人員配置のバランスを考えながら指導する様子がよく見られてきたように感じます。

主体的・対話的で深い学習を目指すためにも、これからは子どもたちが行いたい実験を選ぶのはもちろん、グループの編成方法まで子どもたち自身で選択・決定できるようにしてはいかがでしょう。

この実験を行うには、どのような器具が必要かな。

実験は、どのような手順で行ったら良いかな。

自分の予想が正しければこんな結果になると思うな。

実験を適切に行うには何人必要かな。一人でもできるかな。

ちょっと不安だから友達と一緒に実験しようかな。

こうしたことは、本来、子どもたち自身が考える内容だと言えます。実験器具の数に限りがある場合は難しいかもしれませんが、学習内容を自分が調整することで、教師が筋道立てたグループ活動に頼らなくでも実験ができるのではないでしょうか。

もちろん、実験を、子どもたちで好き勝手にやらせましょう、ということではありません。教師の適切な助言や指導により、個人、ペア、グループなど、実験の形態も子どもたち自身で判断することができるのではないでしょうか、ということです。

2.ICTを効率よく取り入れる工夫

一人一人の問題解決を支えるためにICTを有効に活用しましょう。ここでは、スプレッドシートを活用している事例を紹介します。

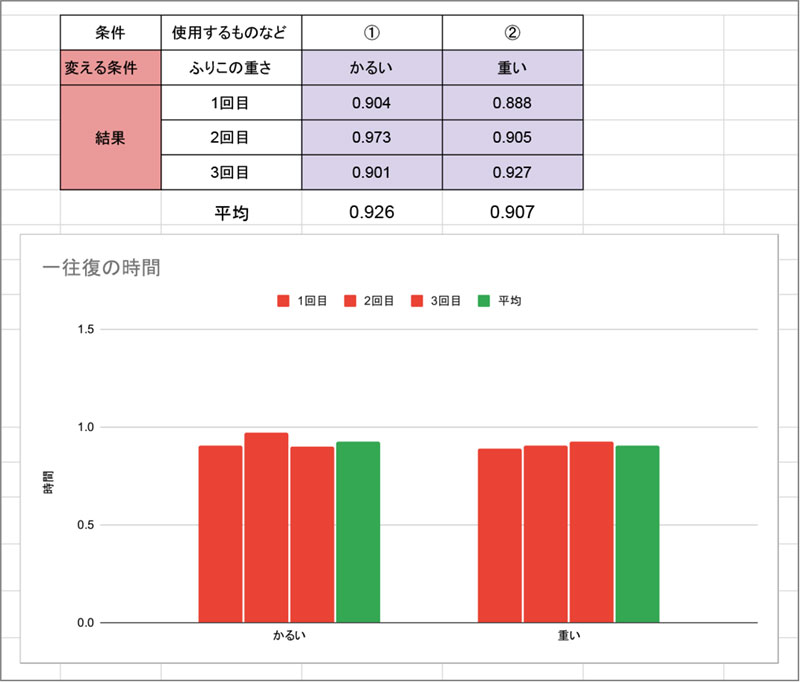

ふりこが一往復する決まりを考える実験は、振り子が往復する時間を正確に記録することが大切です。しかし、この実験は,ストップウォッチを使った正しい計測、1往復にかかる時間の計算、数値の表やグラフへの記録など、やることが多く、思った以上に時間がかかってしまいます。

そこで、スプレッドシートを有効に活用してはいかがでしょう。

上のようなスプレッドシートを作成し、子どもと共有します。スプレッドシートのタブは子どもが自由に増やすことができます。シート内に計算式を入れておくことで、記録を表に打ち込むと平均が出るようにしておくこともできます。ICTを活用することで,活動がシンプルになり、円滑に学習を進めることにつながります。

なお、スプレッドシートの活用については、他の単元の実践も紹介していますので、こちらもあわせてご覧ください。(ICTを活用してデータからグラフを作成してみよう!)