小1体育「ゲーム①(鬼遊び)」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小1体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「ゲーム①(鬼遊び)」の単元を扱います。

執筆/札幌市立公立小学校教諭・中森健夫

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

北海道教育大学教職大学院特任教授・大牧眞一

単元名

走って、逃げて、めざせ! 鬼遊びマスター

目次

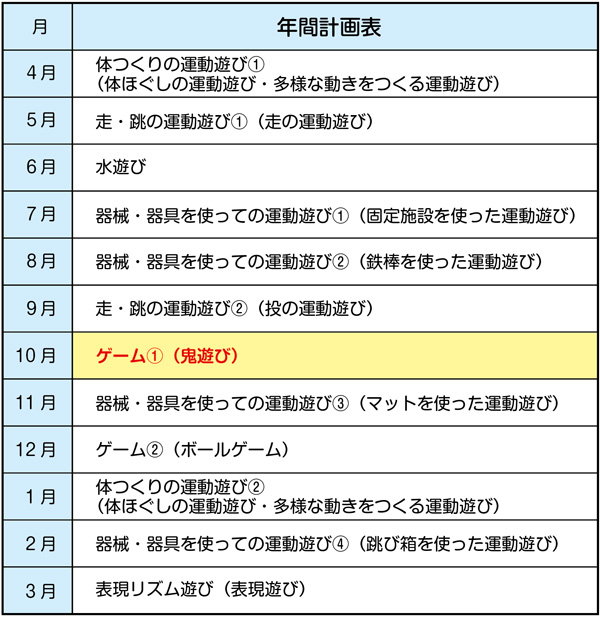

年間計画表

単元目標

●知識及び技能

鬼遊びの行い方を知るとともに、一定の区域で、逃げる、追いかける、陣地に走り込むなどの動きによって、易しいゲームをして遊ぶことができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

簡単な規則を工夫したり、攻め方を選んだりするとともに、考えたことを友達に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

鬼遊びに進んで取り組み、規則を守り誰とでも仲よく運動をしたり、勝敗を受け入れたり、場や用具の安全に気を付けたりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

鬼遊びは、いろいろな鬼遊びの行い方を知るとともに、一定の区域で逃げる、追いかける、陣地を取り合うなどして遊ぶ楽しさに触れることができる運動遊びです。

本単元例では、単元前半に個人対個人で楽しむ鬼遊びの行い方を知るとともに、簡単な規則を工夫しながら楽しく遊ぶなかで、逃げたり追いかけたりする動きを身に付けていけるようにしています。

その際、教師から提示した簡単な遊び方や規則のなかから、楽しく鬼遊びができる場や得点の方法など、自己に適した遊び方や規則を選ぶことで、どの子供も鬼遊びの楽しさに触れられるようにします。

単元後半は「しっぽ取り鬼」と「宝取り鬼」を取り上げ、集団対集団での鬼遊びの行い方を知るとともに、しっぽ取り鬼で身に付けたことを宝取り鬼でも生かすようにします。また、運動を通して、友達のよい動きを伝える姿を大切にしていきます。

指導に当たっては、たっぷりと鬼遊びの楽しさに触れるなかで、規則を守り誰とでも仲よく運動をしたり、勝敗を受け入れたり、場の安全に気を付けたりする姿をめざします。

友達の動きに着目させる場面を意図的に設けることで、よい動きのポイントを共有したり、互いのがんばりを認め合ったりする場面をつくって、楽しく学べるようにしていきましょう。

動画① 「小学校低学年~13鬼遊び」文部科学省

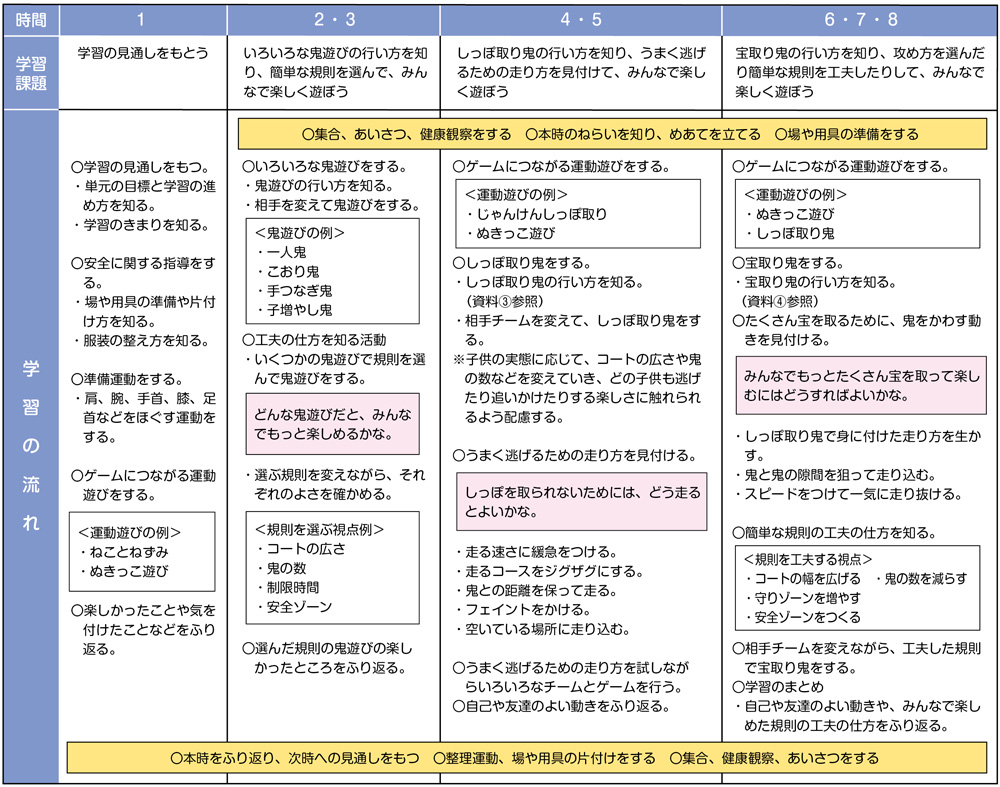

単元計画(例)

楽しもう

いろいろな鬼遊びを楽しもう

1時間目は、ゲームにつながる運動遊びを行います。子供が期待をもって単元の学習に入れるように、まずは友達と関わりながら思い切り逃げたり追いかけたりすることができる運動遊びに取り組みます。

学習のきまりや安全面での約束を確認して、安全に楽しく行えるようにしましょう。

その際、追いかける側の子供が逃げる相手にタッチをする、逃げる相手のマークを取るなど、勝敗がはっきり分かる形にすることが大切です(資料①【ゲームにつながる運動遊びの例】参照)。

2、3時間目は、個人対個人でのいろいろな鬼遊びに取り組みます。それぞれの鬼遊びの行い方を知り、教師が提示する簡単な規則を選択して、みんなで楽しく遊べるようにします。

選んだ規則でみんなと一緒に遊んでみる活動を位置付けることで、その規則で遊ぶ楽しさを確かめられるようにしていきます。

運動を通して感じた子供の気付きや考えのよさを取り上げて称賛し、「もっとみんなで楽しみたい!」「ほかにも工夫できることはないかな?」という思いを引き出します(資料②【いろいろな鬼遊びの例】参照)。

資料①【ゲームにつながる運動遊びの例】

イラスト/みながわこう