小6体育「器械運動(マット運動)」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小6体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「器械運動(マット運動)」の単元を扱います。

執筆/愛知県公立学校教諭・水野廣貴

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

愛知教育大学・鈴木一成

目次

単元名

マットリンピックにチャレンジだ‼︎

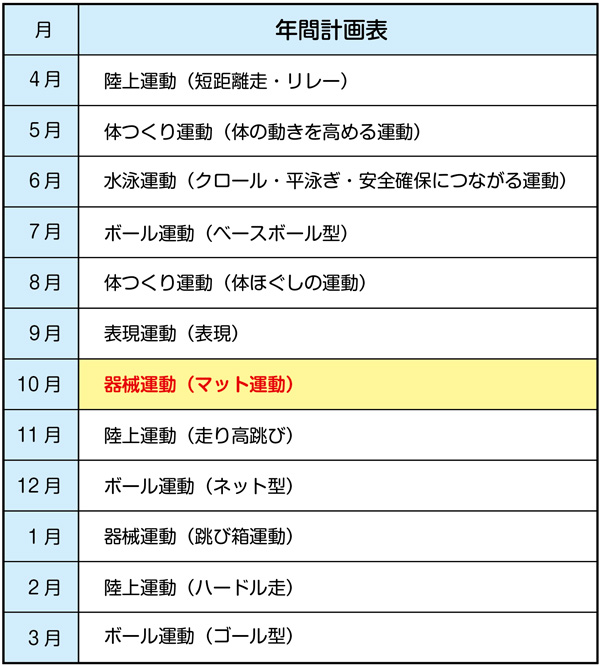

年間計画表

単元目標

●知識及び技能

マット運動の行い方を理解するとともに、回転系や巧技系の基本的な技を安定して行ったり、その発展技を行ったり、それらを繰り返したり組み合わせたりすることができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

自己の能力に適した課題の解決の仕方や技の組み合わせ方を工夫するとともに、自己や仲間の考えたことを他者に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

マット運動に積極的に取り組み、約束を守り助け合って運動をしたり、仲間の考えや取組を認めたり、場や器械・器具の安全に気を配ったりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

高学年のマット運動では、中学年で学習した基本的な技を安定して行ったり、その発展技やさらなる発展技に取り組んだり、それらの技を繰り返したり組み合わせたりして、技を身に付けたり、新しい技に挑戦したりするときに楽しさや喜びを味わうことができる運動です。

また、より困難な条件の下でできるようになったり、より雄大で美しい動きができるようになったりする楽しさや喜びも味わうことができます。

すべての子供が技を身に付ける楽しさや喜びを味わうことができるようにするためには、自己の課題を見付け、その課題の解決の仕方を考えたり、練習の場や段階を工夫したりすることができるようにすることが大切です。

また、マット運動を楽しく行うためには、どの子供も取り組みやすいような易しい場を準備したり、約束を守り助け合って運動をしたり、仲間の考えや取組を認めたり、場や器械・器具の安全に気を配ったりすることも大切です。

1人1台端末を活用したアイデア

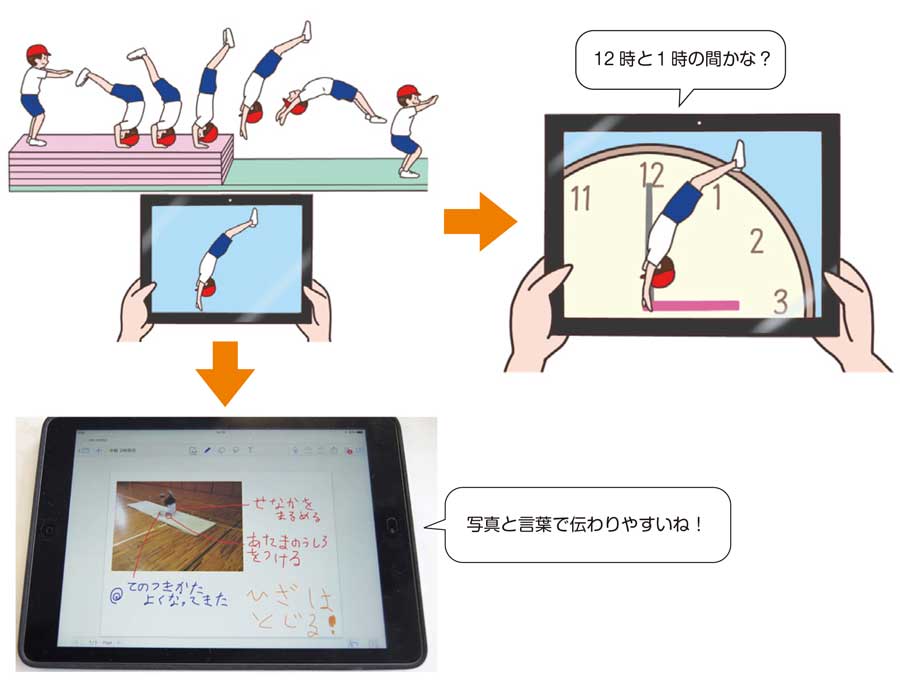

・ICT端末に学習資料を入れ、取り組みたい技や動きのポイントを見られるようにしておくことで、いつでもマット運動の行い方を確認できるようにします。

また、ICT端末の入力機能を使ってできる技やチェックポイントに印を付けたり、撮影機能を使って動画を撮ったりして学習の履歴を残します。単元のまとめでは、学習の履歴を参考にして具体的にふり返ることができます。

・ICT端末を使って、撮影した動画に資料やタッチペンで補助図などを重ねることで、自己の動きを確認して、練習で改善する流れができ、学習効率も高めることが期待できます。

また、写真と文字を使うことで、言葉だけでは説明することが難しい動きのポイントも視覚化することができ、自己や仲間の考えたことを他者に伝えることができます。

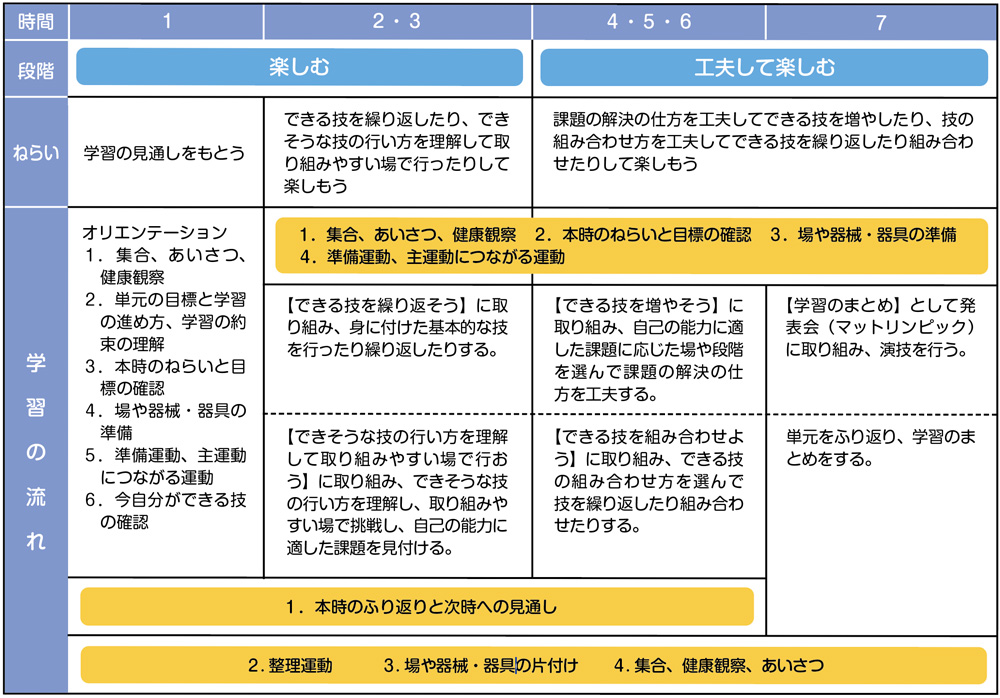

単元計画(例)

授業の流れと指導のポイント

楽しむ(第1~3時)

めあて

できる技を繰り返したり、できそうな技の行い方を理解して取り組みやすい場で行ったりして楽しもう。

授業のポイント

第1時から第3時までは、今できる技を繰り返したり、できそうな技の行い方を理解して取り組みやすい場で行ったりする楽しさや喜びを味わえるようにします。

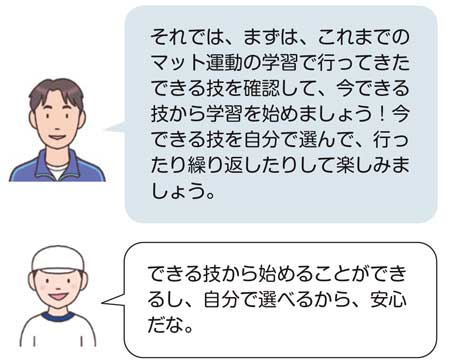

第1時では今できる技を確認し、子供たちが学習の見通しをもつことができるようにします。

第2・3時の「できる技を繰り返そう」では、子供が安心してマット運動に取り組めるように、これまでに身に付けた基本的な技を十分に行い、発展技への学びやすさにつなげるようにしていきます。

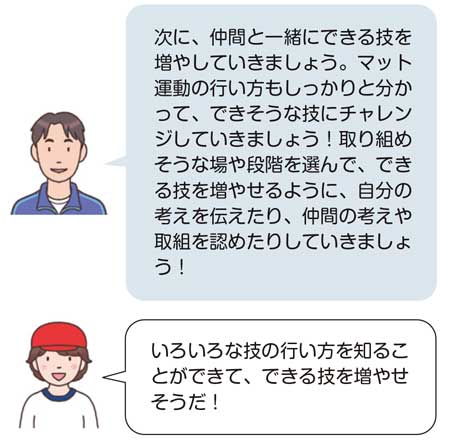

「できそうな技の行い方を理解して取り組みやすい場で行おう」では、少しがんばればできそうな基本的な技や発展技の行い方を理解し、取り組みやすい場で挑戦し、自己の能力に適した課題を見付けるようにします。

そのためには、すぐに発展技などに取り組むのではなく、坂道や段差を利用するなどの易しい場から始めることができるようにします。

授業の流れ

(1)集合、あいさつ、健康観察、本時のねらいと目標の確認、場や器械・器具の準備、準備運動、主運動につながる運動

(2)できる技を繰り返そう

(3)できそうな技の行い方を理解して取り組みやすい場で行おう

(4)本時のふり返りと次時への見通し、整理運動、場や器械・器具の片付け、集合、健康観察、あいさつ

単元の目標と学習の進め方の理解(例)

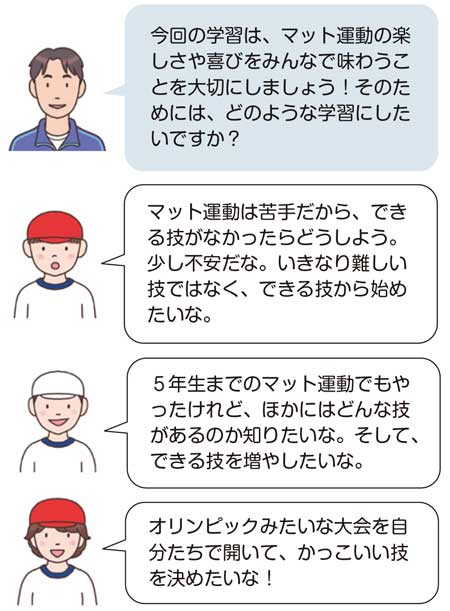

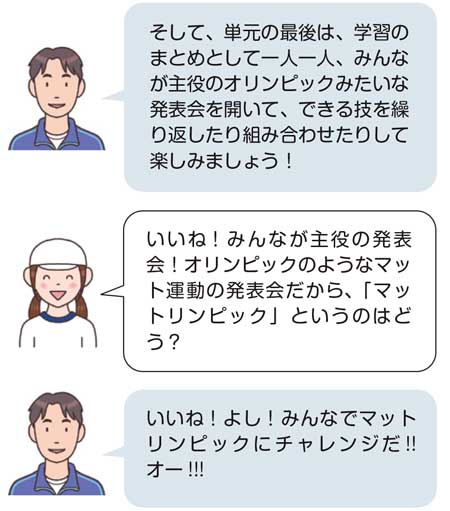

指導と評価の計画を立案する際には、子供たちの実態をふまえて、子供たちが主体的に学習に取り組むことができるように学習の流れを設定することが大切です。

例えば、単元名である「マットリンピックにチャレンジだ!!」と称した発表会の設定が、子供たちの学びたくなる意欲の源となり、これから「何を」「どのように」学んでいくのかの見通しをもつことにもつながります。以下は、子供とのやりとりの例です。

準備運動・主運動につながる運動

○準備運動

肩、首、腕、腰、手首、腿、膝、ふくらはぎ、足首などをほぐす運動を行う。

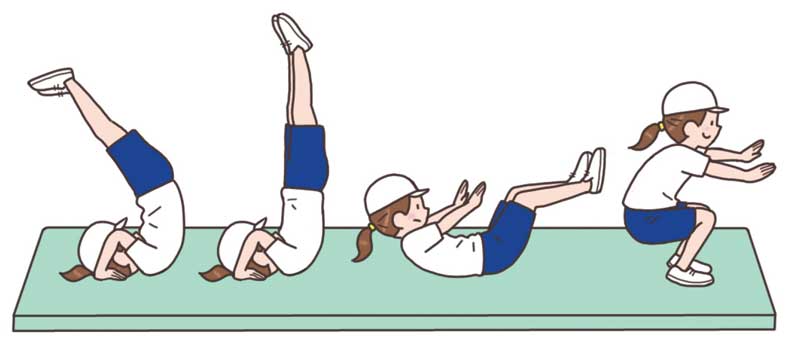

○大きな動きでのゆりかご

背支持倒立のように大きく伸びる。回転と膝を曲げた勢いを使って立ったり、しゃがみ姿勢から後方へ回転したりする。慣れてきたら、立った後にジャンプして回転したり、足を交差させて着地したりして、方向を変えてみる。

イラスト/みながわこう