「イメージで作る道徳の授業」で板書・発問・子供の思考が深まる(後編)

道徳の教材分析から板書計画まで20分!という効率的な授業準備を実現している頃橋真也先生。その秘訣は「イメージアイデア」です。板書も、発問も、イメージアイデアをもつことによって、子供の中にスッと入っていきます。「イメージで作る道徳の授業」後編をお届けします。

執筆/奈良県公立小学校教諭・頃橋真也

前編はコチラ(チャート図PDFをダウンロードできます)→「イメージで作る道徳の授業」で教材研究を効率化する(前編)

目次

道徳の板書が辛くありませんか?

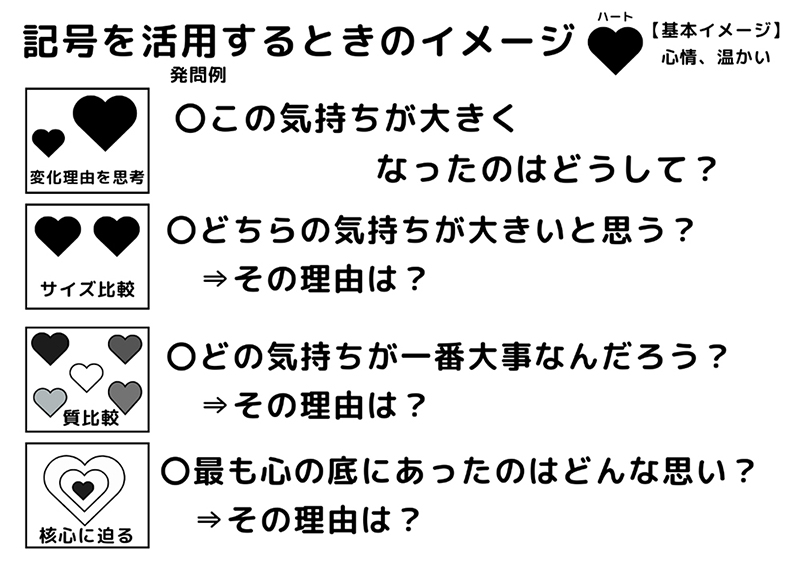

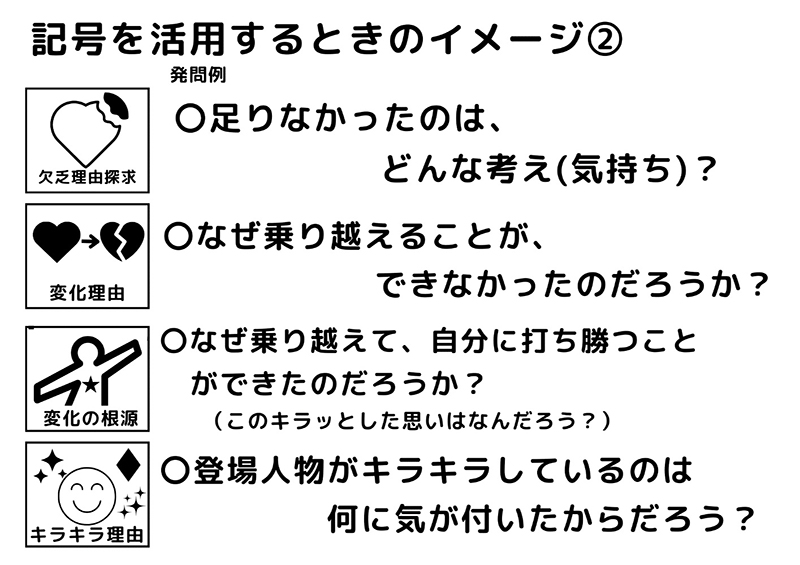

前編では、「イメージで作る道徳の授業」を使った教材分析の仕方について紹介しました。後編では、板書で使えるイメージアイデア(記号やイラスト)について紹介します。

ところで、先生方は普段の道徳の板書でお困り事はありませんか?

- 意見の羅列で、全く構造化されていない。

- 文字情報ばかりで、黒板が文字であふれ返っている。

- 指導書通りの板書で、右から左に川の流れのように進んでいる。

様々なお悩みがあると思います。

ちなみに数年前の私の道徳の板書の悩みは、まさに上の3つ全てが当てはまるものでした。

文字情報だけの板書は、文字に苦手意識をもっていない子供にとってはよいのかもしれません。しかし、文字よりもイラストや図の方がイメージをもちやすい子供もいますよね。大人でも、活字の本を見ると眠くなったり、思わず「うっ…」と感じて目を閉じようとしたりする人もいるくらいですから。

毎年私のクラスにも、文字の読み書きに苦手意識や強い抵抗をもっている子供が複数人いました。

ここ最近、改めて自問することがあります。「私の板書は、本当に意味のある板書だったのか?」と。

もし、上の3つの内の1つでも当てはまった先生方! イメージアイデア(記号やイラスト)をもっているだけで、板書や授業が激変しますよ。では、一緒に楽しい道徳の授業を考えていきましょう。

イメージアイデアをどう活用するの?

イメージアイデアとは、教材を読んだり、授業での子供の発言を聞いたりして、授業者に湧いてくるアイデアのことです。今回は、私がもっているイメージアイデアのいくつかを紹介します。主に道徳の板書で使えるイメージ(記号やイラスト)です。

実は、このアイデアが浮かぶかどうかで、板書は大きく変わります。

そして、このイメージアイデアを発問に組み合わせると、授業そのものが大きく変わります。

本来、文字にして板書していたところを記号やイラストに変えれば、次の3つのメリットが生まれます。

- 黒板に余白が生まれる。 →意見を柔軟に板書できるスペース確保

- 文字が減り、より考えやすくなる。 →文字情報が苦手な児童へのアプローチ

- 発問で問われていることがよく分かる。 →音声情報が苦手な児童へのアプローチ

特に、最近感じているのは3の『音声情報が苦手な児童へのアプローチ』です。

発問は、道徳の授業をデザインする上で重要な1つの要素です。しかし、私たち教師の発問は、本当にクラスの全員に届いているのでしょうか?

発問したときに「えっ? 先生、もう1回言ってください」とか、「ちょっと分からなかったから、もう1度お願いします」と言われたことはないでしょうか?

私はよくありました。その後は、ゆっくり言ったり、抑揚をつけて言ったりして、なんとか伝わるように工夫をしていました。しかし、問題点はそこではないように感じます。

発問を聞き逃している子供も一定数いるでしょう。それ以上に、発問そのものを理解することができていない子供が、思っている以上に存在していることに私は気が付きました。これは明らかに教師の責任です。だからこそ、指導書通りの発問で授業をするにしても、事前に子供がどのように反応するかを考えることが大切なのです。

しかし、より子供たちが理解しやすい言葉を精選して発問しても、「一定数の子供がいまいち理解できていないのでは?」と思うことがよくありました。これらの経験は、「言葉だけで伝えるには限界があるのではないか?」という気付きを私にくれました。

そこで、考えたのが、『発問』と『イメージアイデア』を組み合わせるという方法です。

イメージアイデアを使った発問の仕方は、いたってシンプルです。発問する前に、黒板に上記のような図やイラストを書くだけです。その後に発問します。

これまで、道徳の時間には、発問の言葉そのものにこだわって、授業をデザインしてきました。「どのような気持ちだったのでしょう。」や「どのようなことを考えていたのでしょう。」のように、言葉の語尾をどのように表現するのがよいのか考えていました。しかし、どのように発問するかについてはあまり考えたことはありませんでした。

ここまで読み進めた先生方ならお気付きだと思います。「イメージアイデア」に「発問」を組み合わせることは、どの子にとっても学びやすい授業のデザインになるということを。