夏休み明けの授業は、ちょっと違う!一歩踏み込んだ教材研究で、楽しい理科授業を! 【理科の壺】

理科の授業に慣れていないと、新しい単元が始まるときに、本当に不安になります。日頃の業務に追われるばかりでは、教材研究もなかなかできないものです。後半の授業、少し余裕をもって取り組んでみませんか? 理科の面白さは発見する喜び、分かる喜びにあります。先生も一歩踏み込んだ教材研究で楽しい授業を目指してみてください。

優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/神奈川県公立小学校教諭・境 孝

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.夏休み、教材研究をしてみませんか?

自然事象はおもしろい! 小学校理科で扱う教材についても、知れば知るほどおもしろくなっていきます。事前に調べたことが全て授業で使えるわけではありません。でも、教師が教材について深く理解していれば、子どもの発言をつなげたり、そこから広げていったりすることができます。夏休み明けの授業に向けて、一歩踏み込んだ準備をしてみませんか?

2.「S」と「N」が書かれていない磁石で興味・関心を高める

(3年「磁石の性質」)

この単元では、「S」と「N」が書いてある磁石を使うことが多いと思います。「S」と「N」が書いてある磁石を使うことは、子どもたちが磁石の性質を理解する手助けになり、大変分かりやすいです。でも、子どもたちの身の回りには「S」「N」が書いてある磁石だけではありません。学校の中を見回しても、マグネットシートや丸い磁石が使われていることがあります。そもそも、磁石にはもともと「S」「N」は書いてありませんね。

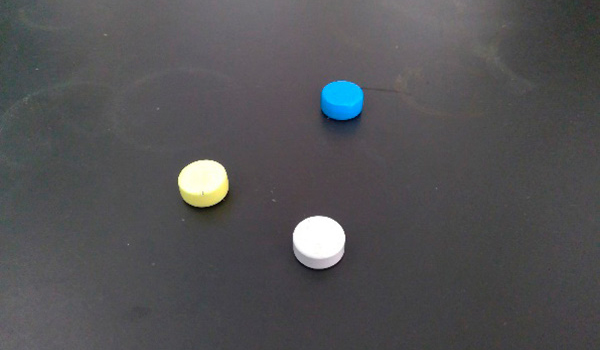

例えば、この写真のような磁石には「S」と「N」が書かれていません。でも、この磁石を二つ用意して近づけてみると引き付けられる向きと引き付けられない向きがあることに気付きます。日常的に教室で使っていれば、すでに知っている子どもたちも多いかもしれません。この丸い磁石で遊ぶことから導入した場合、「S極、N極という言葉は知っているけど、この磁石には書いていない…」「S極N極はあるのかな?」「あるはずだけど、どうやったら調べることができるかな?」といったように、SNが書いてある磁石とは別の問題を見いだすことができるかもしれません。

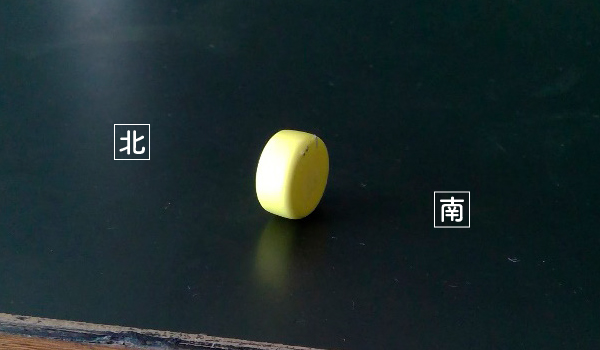

この磁石にはもちろんSN極があるので、周りに鉄や磁石がない場合、平らな机の上などに置くとくるっと回って丸い磁石の平らな面が北と南を向きます。「方位磁針やSNが書いてある物だけが磁石である」「同じ磁石でもSNが書いていない物にはSNはない」と考えている子どももいます。他にも、マグネットシートの仕組み、磁気ボードで赤と黒が書ける仕組みなど、学習の中心として扱わなくても、単元のまとめに少しふれるだけで子どもの理解が深まり、興味・関心を高めたり、身の回りを見つめ直すきっかけになったりします。