理科授業で端末を使うタイミングをつかむ 【理科の壺】

1人1台端末の活用が、日常化されつつあります。理科の授業でも「実験の様子を撮影する」「植物の成長の記録を保存する」など様々な場面で活用されています。ところで、理科の授業で、端末を使うタイミングにおいて気を付けることはどのようなことでしょう? また、「端末を使う」「使わない」を決めるのは誰なのでしょう。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/北海道公立小学校教諭・加藤久貴

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.調べ方は人それぞれ

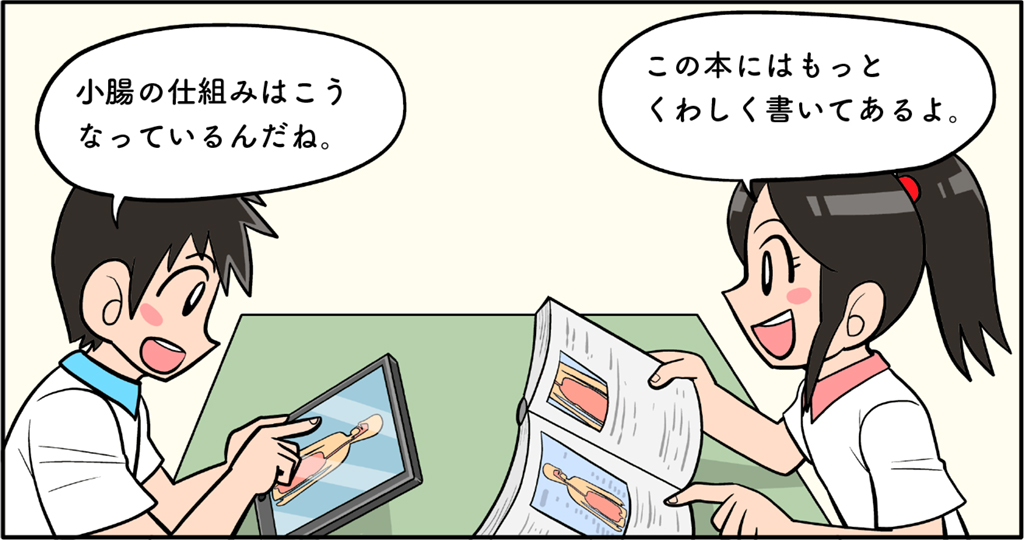

6年の「人の体のつくりと働きの学習」では、体のつくりと呼吸、消化、排出及び循環の働きに着目して生命を維持する働きを多面的に調べます。このとき、先生はよく調べる手段を特定のサイトに限定してしまいがちです。そのような指導だと調べた内容がほとんど同じになってしまい、その後、協働的にまとめる場面で深まりが見られなくなってしまいます。そこで、調べる手段について1つに限定せず、複数のサイトを活用してはいかがでしょうか。

たしかに、インターネット検索を活用すると小学校の学習指導要領を超えた内容が出てきてしまい、学習のねらいが達成されないこともあります。そこで、先生のほうで事前に、調べ学習に活用できるサイトを探してリストアップしておき、児童の求めに応じてサイト情報を提供する、などの工夫をしてみてはいかがでしょうか。また、端末を活用させることにこだわる必要はありません。学校図書館には有効活用できる図書がそろっていますので、蔵書の事前リサーチも、ぜひしておきましょう。このように、たくさんの情報の中から、自分の目的に合うものを選んで調べられるようにしてあげるとよいでしょう。そのようにすることで、互いの情報を持ち寄りながら、学びを深めることにつながります。

また、子どもが自分で選択した手段では、調べたい内容が十分に見つけられないこともあると思います。その際は、ぜひ適切な助言を与え、調べる手段の変更を認めてあげましょう。

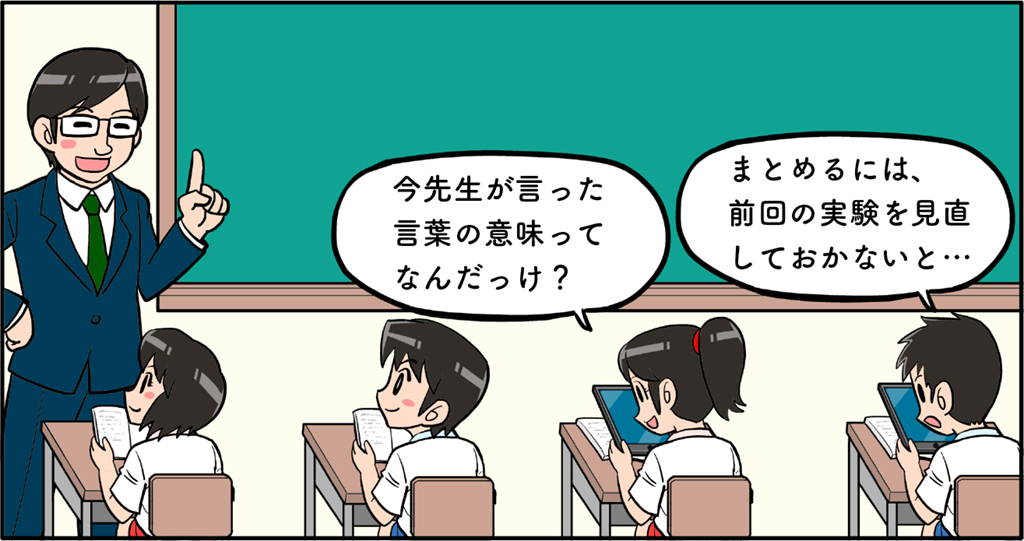

2.活用するタイミングも人それぞれ

「それでは、机の中から端末を出しましょう」などと、毎回、端末を活用するタイミングをパターン化していないでしょうか。端末は、児童一人一人の考え方に合わせて活用できる機器のはずです。理科においては、インターネットによる検索はもちろん、観察・実験の結果を記録したり、過去の学びを確認したり、言葉では説明しにくいものを図や絵にして表したりと、たくさんの活用方法が考えられます。

私たちが仕事中に何か調べたいことがあったら、パソコンやスマートフォンで調べるのと同じです。調べたいことができるタイミングは子どもによっても違うはずです。端末を文房具の一つとして捉え、国語辞典などと同じように自由なタイミングで活用してもよいのではないでしょうか。

しかしながら、この方法には注意が必要です。結果的に放任になってしまう可能性があることです。児童に活用を委ねるとき、自分自身で学習を進めることが難しい児童への配慮を怠ってしまうと、その時間の学びが極端に少ないものとなってしまいます。

さらに、理科専科の先生においては、なかなか一人一人の子どもの実態を把握することは難しいかもしれません。そのような場合には、理科の学習における端末活用の原則的なルールを設定するのもよいかもしれません。