「実践教育法規 2023年度版」刊行記念インタビュー/【特別提言】今こそ法的根拠にもとづいた学校マネジメントを!

「実践教育法規 2023年度版」の刊行にあたって、編著者である早稲田大学教職大学院教授の田中博之氏に、法的根拠にもとづく学校マネジメントの重要性と、本書の活用方法を伺いました。

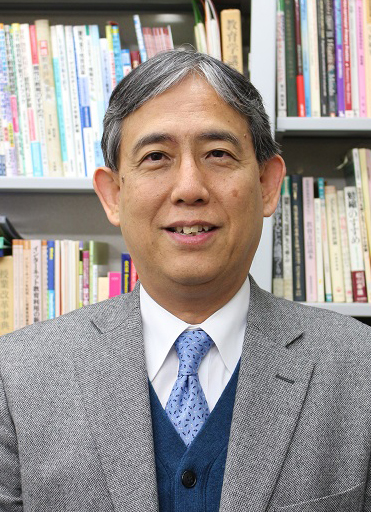

早稲田大学教職大学院教授

田中博之(たなか・ひろゆき)

早稲田大学教職大学院教授。文部科学省「全国的な学力調査に関する専門家会議」委員などを務めた。『「主体的・対話的で深い学び」学習評価の手引き―学ぶ意欲がぐんぐん伸びる評価の仕掛け』(教育開発研究所)、『教科別でわかる!タブレット活用授業』(学陽書房)など著書多数。

目次

法的根拠にもとづくマネジメントの重要性

「実践教育法規 2023年度版」では、学校教育法をはじめとする法律はもちろん、教育DX、設備・指導両面での合理的配慮、子どもの多様性への配慮、ハラスメントの防止など、多種多様の学校経営に関わる必須事項について解説しています。

昨年度版の刊行から編著者として関わり改めて感じるのは、学校経営のために、非常に多様な分野にわたって守るべき法令、通知、通達があるということです。幅広い法規の知識がなければ、学校経営ができないレベルになってきています。そのため、管理職には、教育法規をしっかりと計画的に、継続して学ぶことが求められます。

また、本書の巻頭言でも述べていますが、経験、勘、慣習の「3つのK」で学校経営をすることの危うさを意識していただきたいと思います。管理職に昇格した際に教育委員会などによる研修会は行われますが、教育法規に関わる具体的なケーススタディを通して学校経営力を育てるようなことは、ほとんどなされていないというのが実態でしょう。そのため、自身の経験や、または先輩の管理職に話を聞いたことにもとづいて学校経営が行われている現場が多いのではと思います。

「3つのK」で学校経営をする危うさのひとつは、学校経営においてトラブルが起こったときに、法的根拠をもって解決することができないという点です。四面楚歌というと大げさかもしれませんが、今は、学校内・外の人々が、法規に関する知識をしっかりともち、管理職に対峙してきます。民事事件、刑事事件にまで発展する可能性もゼロではありません。助言をしてくれるスクールロイヤーの配置も進んでいませんので、校長先生は丸腰の状態なわけです。ですから、自身で適正適切にトラブルを回避・解決するためにも、法的根拠を知り、遵守することが必要不可欠です。