細かいルールはもう不要!近畿大学附属小が進める「脱・ICT教育」とは

2015年からiPadを導入してICT環境整備を始めた近畿大学附属小学校では、Communication & Creation、すなわち子供たちが意見を出し合ってコミュニケーションし、自分の考えや思いをアウトプットすることをICT活用の目標として設定。2020年のコロナ休校の際も、すぐに遠隔授業をスタートさせ、それ以降さまざまな実践を積み重ねてきました。

その近畿大学附属小学校が、今うたっているのは「脱・ICT教育」です。それはいったいどういうことなのか、Communication & Creationの成果や、細かいルールを設けない自由なiPad活用実践なども含めて、同校の外山宏行先生にお話しを伺いました。

先行記事をチェック!

iPad活用で表現力を大幅アップ!〜近畿大学附属小学校・外山宏行先生のICT実践例

外山宏行(とやま・ひろゆき) 近畿大学附属小学校 教育研究部長。進学塾、専門学校での勤務を経て、2006年より現職。ICT教育推進委員、教育研究部長として勤務校のICT活用を推進。教育委員会や公立学校での研修協力。広くiPadの教育的な活用方法を紹介している。Apple Distinguished Educator、Apple Professional Learning スペシャリスト。

目次

Communication & Creation力アップで「脱・ICT教育」へ

前回本校のICT実践についてお話ししたのは、ちょうどコロナ禍のためオンライン授業が行われていたころです。ICTは導入済みだったので、想定外の事態にもスムーズに対応することができ、結果的にはコロナ禍でICT活用がさらに進みました。

2021年には、日々の学校生活にICTがあって当たり前という環境が整い、学内のICT教育推進委員会を発展的に解消しました。iPadは、2022年度から全学年で1人1台になり、2024年度には全学年での完全BYAD/BYOD(Bring Your Assigned Device / Bring Your Own Device=自分の端末を使用)化を予定しています。

私たちは、インターネットや動画を視聴する、ゲームをするといった受動的な活用だけでなく、子供たちの頭の中にあるアイディアや思いを表現して、発信し、交流するという能動的な使い方を意識してiPadを使ってきました。その結果、子供たちがどう変化したのか、私たちが目指したCommunication & CreationというICT活用は達成できているか、大学の専門の先生の指導、助言を受け、アンケートを行って調査しました。

子供たちには、「iPadを使って、自分の考えを発表したいと思う」「iPadを使うと、自分の必要な情報を手に入れることができるようになった」「iPadを使うと、友達の考えを理解しやすくなった」などの質問に、「当てはまる」「少し当てはまる」「あまり当てはまらない」「当てはまらない」の4件法で回答してもらい、iPad活用と、コミュニケーション能力や創造力にどのような相関があるかを調べました。

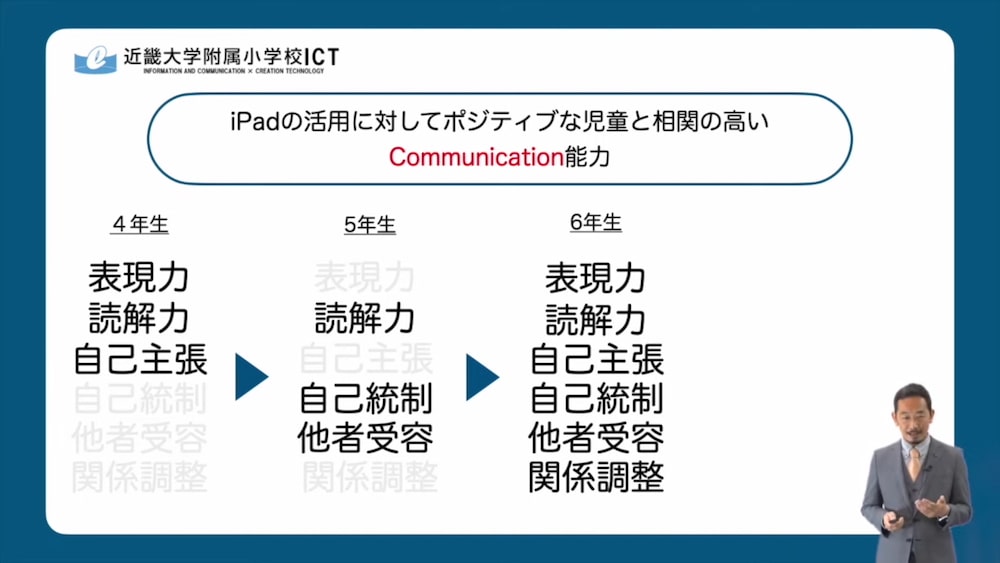

その結果、コミュニケーション能力においては、4年生では「表現力」「読解力」「自己主張」に、そして5年生では「自己統制」や「他者受容」に、さらに、6年生になると「関係調整」に高い相関が見られました。

4年生でiPadを使って、写真のマークアップや、動画、プレゼンテーション、アニメーション、ARなどで様々な表現ができることを知ると、まず自分でいろいろやって、伝えたい、見てほしい、という想いが強く出ます。5年生になると、他の子供たちが興味を持ってくれるような表現ができるようになり、お互いにやっていることを知りたいという気持ちが出てくるようです。

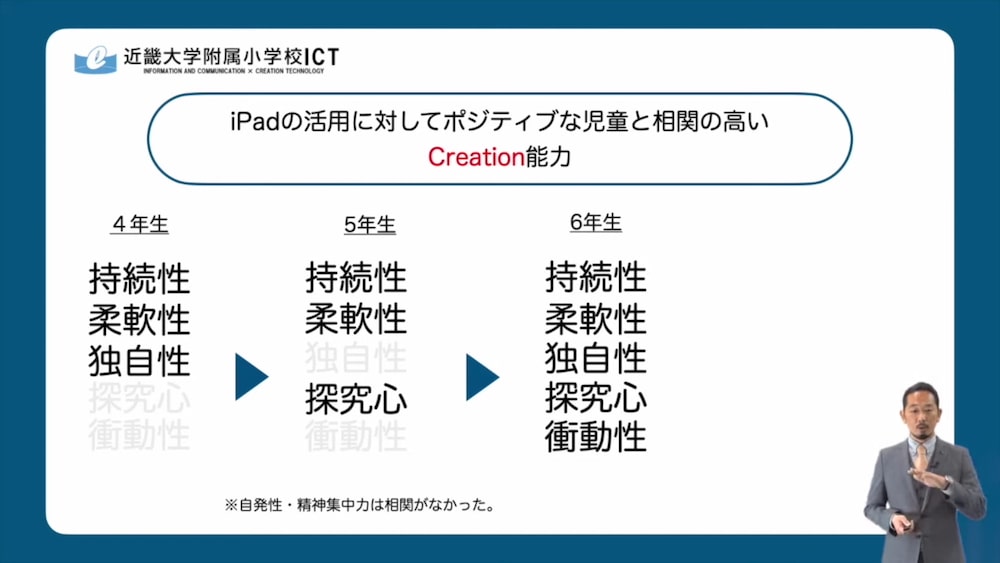

創造力では、4年生で「持続性」「柔軟性」のほかに「独自性」、5年生では他者への関心を示す「探究心」、6年生では「衝動性」に相関が見られました。初めは教員が提示する動画や、他の児童の優れた表現を見て、「すごいなぁ」と受け身で見ているだけだったのが、6年生では自分の表現のスキルが向上したために、自分でもできる、と創造への意欲が強くなっていることがわかります。

この結果から、私たちはICT活用ビジョンについて一定の成果が得られたと考え、今は「脱・ICT教育」をうたっています。これは、ICTを使わないのではなく、ICTは文具の一つとして使って当たり前のもので、ICTがある教育、ない教育という棲み分けはしない、という考え方です。

ルールはただ1つ、ICT は「自分を高める」ために使う

私たちは、子供たちに、生活の中で生きて働く汎用的なICT活用能力をつけてもらいたいと考えています。そのため、子供たちは、AIドリルや授業支援アプリ、デジタル教科書など授業のためのICTツールを使うだけでなく、iPadのネイティブアプリを自由に活用しています。

iPadを導入した当初は、本校でもいろいろなルールを決めていました。休み時間は使わない、授業中は先生の指示があるまで机の中に入れておくなど、多くの学校で運用されているのと同じようなルールがありました。ただ、iPadの活用を進めていくうちに、それらのルールは教師にとっても子供にとってもただ窮屈なだけということがわかってきました。

一方で、想定していなかった場面や問題も次々出てきます。そのたびに、いちいち新たなルールを決めていたらきりがありません。そこで、細かいルールを作ることはやめて、「自分を高める」ために、自分で考えて、iPadを使うということだけ決めました。子供たちにiPadを配付するときには、この「自分を高める」というキーワードを与えています。

「自分を高める」ために使うというのは、デジタル・シティズンシップ(DC)教育の考え方に則っています。4年生でDQワールドという教材を活用して学び、他の学年では普段活用する中でDCを意識した声かけをしています。

また、授業支援アプリを使って、子供たちが自由に作った作品を投稿し、コメントのやり取りができるスペースとして学級内SNSも設けています。DC教育の一環として、ここで著作権や肖像権の問題や、ネット上で言葉のやり取りをするときの注意などについても、体験しながら学んでいます。例えば、他人が写っている写真なら「許可をもらって載せている?」と問いかけたり、ネット上の画像を使っているような場面では「著作権は大丈夫?」と問いかけたりしながら運用しています。

使い方が崩れてしまった高学年を立て直すのは大変なので、本校では素直に考えることができる低学年(3年生まで)のうちに、DCの考え方やスキルを身につけられるようにしています。もちろん、全てを小学生に委ねることは難しく、不安を感じる保護者もいるので、MDM(モバイル端末管理)によるアプリの管理やフィルタリングによるネットの制限はかけています。