小6体育「陸上運動(短距離走・リレー)」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小六体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「短距離走・リレー」の単元を扱います。

執筆/愛知教育大学附属名古屋小学校教諭・伊藤孝浩

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

愛知教育大学・鈴木一成

目次

単元名

全力疾走! スピードつなぎ!

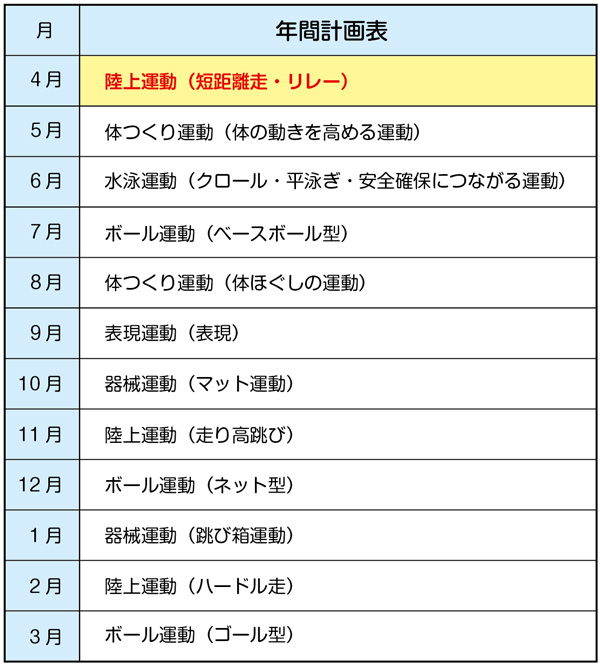

年間計画表

単元目標

●知識及び技能

短距離走・リレーの行い方を理解するとともに、一定の距離を全力で走ったり、滑らかなバトンの受渡しをしたりすることができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

自己の能力に適した課題の解決の仕方、競走や記録への挑戦の仕方を工夫するとともに、自己や仲間の考えたことを他者に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

短距離走・リレーに積極的に取り組み、約束を守り助け合って運動をしたり、勝敗を受け入れたり、仲間の考えや取組を認めたり、場や用具の安全に気を配ったりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

陸上運動の短距離走・リレーは、一定の距離を全力で走ったりバトンの受渡しをしたりして、記録に挑戦したり相手と競走したりする楽しさや喜びを味わうことができる運動です。

短距離走・リレーを楽しく行うためには、合理的で心地よい動きを身に付けながら競走や記録の達成をめざすことが大切です。

そのためには、自己やグループの課題を見付け、その解決のための活動を工夫するとともに、約束を守り助け合って運動をしたり、勝敗を受け入れたり、仲間の考えや取組を認めたり、場や用具の安全に気を配ったりできるようにします。

また、競走では勝敗が伴うことから、できるだけ多くの子供に勝つ機会が与えられるように指導を工夫するとともに、その結果を受け入れることができるようすることが大切です。

1人1台端末を活用したアイデア

学習のねらいを押さえてICT端末を効果的に活用します。また、運動機会を確保することにも配慮することが大切です。

・ICT端末に学習資料を入れ、学習のねらいを押さえて、走り方やバトンの受渡しなどについて自己やチームの課題に気付いたり、課題の解決方法を考えたりできるようにします。

・共有フォルダを作成して、ICT端末で撮影した動画や記録の集計をグループや学級全体で共有して、課題の解決に向けての取り組みについてふり返ることができるようにします。

・遅延再生機能のアプリケーションを用いて、遅延再生を「10﹣20秒後」に設定します。走った(同時に自動撮影)後に、自分の映像が再生されるタイミングまでにモニターのところに移動すれば、「確認」と「改善」という流れが途切れることなく、学習の効率を高めることが期待できます。

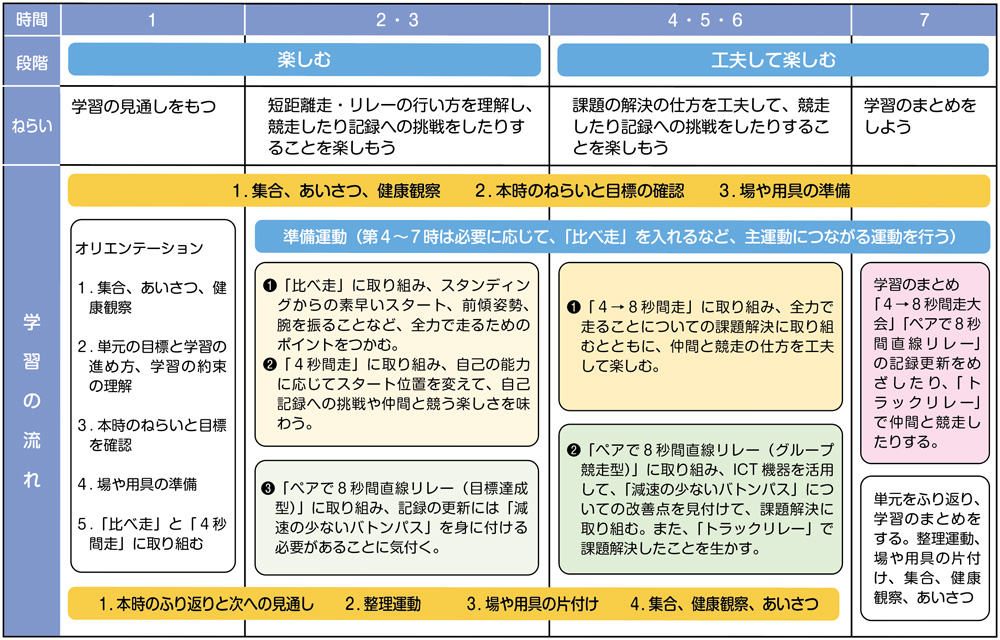

単元計画(例)

授業の流れと指導のポイント

楽しむ(第1~3時)

めあて

短距離走・リレーの行い方を理解し、競走をしたり記録への挑戦をしたりすることを楽しもう。

授業のポイント

第1~3時では、短距離走・リレーの行い方を理解し、競走をしたり記録への挑戦をしたりすることの楽しさを味わわせることができるようにします。

まず、「比べ走」では、スタンディングからの素早いスタート、前傾姿勢、腕を振ることなど、全力で走るためのポイントをつかむことができるようにします。

次に、「4秒間走」に取り組み、自己の能力に応じてスタート位置を変えて、自己記録への挑戦や仲間と競うことができるようにします。

そして、自分と仲間の4秒間走をつなげる「ペアで8秒間直線リレー」に取り組み、記録の更新には「減速の少ないバトンパス」を身に付ける必要があることに気付くようにします。

授業の流れ

(1)集合、あいさつ、健康観察、本時のねらいと目標の確認、場や用具の準備

(2)準備運動 「ジャンプ」「スキップ」

(3)全力で走るためのポイント(スタンディングからの素早いスタート、前傾姿勢、腕を振ることなど)をつかむ。

➊「比べ走」

(4)自己の能力に応じてスタート位置を変えて、自己記録への挑戦や仲間と競う楽しさを味わう。

➋「4秒間走」

(5)記録の更新には「減速の少ないバトンパス」を身に付ける必要があることに気付く。

➌「ペアで8秒間直線リレー」

(6)本時のふり返りと次への見通し、整理運動、場や用具の片付け、集合、健康観察、あいさつ

イラスト/みながわこう