第58回 2022年度 「実践! わたしの教育記録」新採・新人賞 中原修平さん(愛知県名古屋市立神の倉小学校教諭)

こうやって動けばいいんだ! こうやって動きたい!

~プログラミング的思考を取り入れた表現~

目次

1 研究の意義

高学年の「表現運動」は「表現」と「フォークダンス」で内容が構成される。本単元で扱うのは前者の「表現」である。

岩田ら(2018)は「『表現遊び・表現』では、題材のイメージに内在する流れを、自分や友達と息を合わせてゼロから新たに紡いでいく(中略)ところに面白さが生まれてくるといってよいだろう」と述べている。私なりに言い換えると、「表現」は「題材のイメージを基にゼロから動きを考え、表現する」ところに面白さがある。そして、この面白さを実感するために何ら高度な技術は必要とされない。「表現」は今の自分がもっている身体の状況を生かせる運動であると言える。ここに、他の領域(陸上運動やボール運動など)や内容(フォークダンス)にはない、「表現」独自のよさがあると考える。つまり、「表現」は、子どもの体力や技能の程度、及び年齢や性別、障害の有無にかかわらず共に学ぶことができる可能性を秘めていると言える。子どもに「表現」の魅力を感じさせることができれば、体育科の目標である豊かなスポーツライフの実現に大きく近づきそうだ。

一方で、松田・鈴木(2016)は、「表現」のような創作ダンスを「学習がとかく発表会のための作品作り偏重に陥りがちで(中略)先生でも経験者しか指導ができないと言われている現実がある」と述べている。私の勤務校でも、「表現」は運動会の種目に位置付けられ、体育の授業では行われないことも多々ある。これは松田・鈴木のいうように、現場の先生方が「表現」はダンス経験者にしか指導できないという難しさを感じていることが、要因だと考える。私自身、ダンス経験はなく、同じような困り感をもち苦しんだ経験がある。このような現状では、教師も子どもたちも「表現」を楽しむことは難しい。私は、子どもたちだけでなく、現場の先生方にも「表現って楽しいな」と思えるような授業を提案したい。

以上のことから、私の考える授業を通して、子どもにも先生方にも「表現」の魅力と可能性を実感させたいと考え、研究をスタートさせた。

2 児童の実態

本学級の子どもは男子19人、女子16人の35人で構成されている。体育の授業には積極的な子どもが多く、元気に体を動かす姿が見られる。前単元で行った「フォークダンス」でも、ほぼ全員が元気よく体を動かしていた。「フォークダンス」は踊り方がある程度決まっているため、見通しをもって動くことができたのだろう。

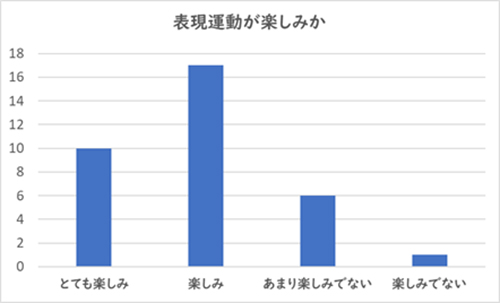

「表現」の授業に入る前に、どんな学習をするかイメージをもたせるために、文部科学省が紹介しているひとまとまりの動きの動画を見せた。そこからいくつかアンケートをとった。「表現」の授業が楽しみかどうかを尋ねる質問では、大半の子どもが「とても楽しみ」「楽しみ」と回答した。理由を見ると「自分で動きを考えられるから」「たくさんの人と関われそうだから」と前向きな言葉がたくさん見られた。一方で、「あまり楽しみでない」「楽しみでない」と回答した子どもが7人いた。その7人の理由を見ると、「どう動けばいいかわからないから」が6票、「恥ずかしいから」が7票と多くの票を集めた。

学習指導要領によると、「表現」の知識及び技能の目標には、表したい感じをひと流れの動きで即興的に踊るとある。手立てなしに即興的に踊らせようとすれば、困り感をもつ子どもたちはたちまち固まり、表現嫌いの子どもを生んでしまいかねない。これらのことから「どう動けばいいかわからない」「恥ずかしい」という困り感を解消する手立てを考える必要がある。