小6国語「今、私は、ぼくは」指導アイデア

教材名:「今、私は、ぼくは」光村図書

指導事項:〔知識及び技能〕(1)イ 〔思考力、判断力、表現力等〕A(1)ア・ウ

言語活動:ア

執筆/横浜市教育委員会事務局教職員育成課・小水亮子

編集委員/文部科学省教科調査官・大塚健太郎、神奈川県公立小学校校長・丹羽正昇

目次

単元で付けたい資質・能力

①身に付けたい資質・能力

本単元では、話すための材料を集めたり、検討したりする力と、相手に分かりやすく伝えるために、資料を活用したり、話し方や表現を工夫したりしながら話す力の育成を目指しています。話すための材料を集めたり検討したりする力を身に付けるためには、まず、目的を明確にして材料を集めることが大切です。

その上で、集めた材料を言葉や内容に着目して結び付けて分類したり、分類した中から自分が伝えたい内容を選択したりします。また、資料を活用したり、話し方や表現を工夫したりしながら話す力を身に付けるためには、相手を意識して、相手に伝わるように必要な文言を引用したり、実物や画像、映像などを用いたりしながら話すようにします。

②言語活動とその特徴

本単元では、「意見や提案など自分の考えを話したり、それらを聞いたりする」言語活動を位置付けます。自分の考えを話すときには、伝えたいことを相手に分かりやすく伝えるために、どのような表現や言葉で伝えるかを考えることが大切です。

特に、相手が経験していないことや知識がないことを伝える場合には、補足説明を加えたり、言葉や表現を言い換えたりするなどの工夫が必要になります。また、言葉だけでは伝わりにくいところを検討し、どのような資料を用意して、どの順番で提示するとよいかを考えたり、相手に伝わりやすい話し方を工夫したりすることが大切です。

単元の展開(6時間扱い)

主な学習活動

第一次(1時)

①6年間の歩みを振り返り、自分が成長したり変わったりしたことを、「スピーチの会」で保護者や学年の友達に伝えるという相手や目的を明確にした上で、学習課題を設定し、学習計画を立てる。

【単元】自分が成長したり変化したりしたことを、家の人や友達にスピーチで分かりやすく伝えよう。

※教科書では「将来の夢」をテーマにしていますが、ここでは、「6年間の成長」をテーマにしたスピーチとして考えています。

第二次(2~5時)

②スピーチで自分が成長したり変化したりしたことを伝えるために、そのきっかけになった事実やそのときに感じたことを集め、集めた中から話す内容を選択する。

③選択した内容を基に、スピーチの構成を考える。

→アイデア1 主体的な学び

④目的や相手を意識しながら、分かりやすく伝えるために資料を作成し、資料の提示の仕方や順番を検討する。

→アイデア2 対話的な学び

⑤相手に分かりやすく伝わるように、使う言葉や表現、話し方を工夫しながらスピーチの練習をし、友達とアドバイスし合う。

第三次(6時)

⑥友達のスピーチを聞いて感想を伝え合い、単元をふり返る。

→アイデア3 深い学び

アイデア1 伝えたいことを中心に材料を集めて話したいことを広げる

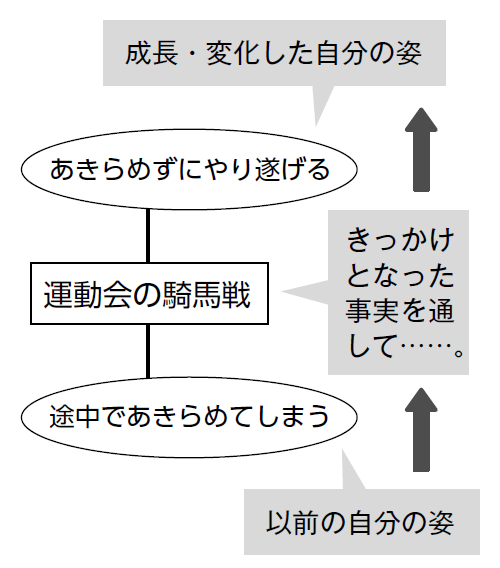

6年間の歩みをふり返り、成長したり変化したりしたと思うことを考えます。子供が自分をふり返るときは、まず以前の自分の様子を思い出し、どのようなきっかけ(事実)を通して、成長したり変化したりしたかという順序で考えを広げていくことが予想されます。

そこで、使用するワークシートも、子供の考えの順序と同じように作成するとよいです。例えば、中心に以前の自分の姿を書き、きっかけとなった事実とつなげられるようにします。そして、最後に成長したり変化したりした姿を書けるようにします。そうすることで、子供自身が自分の成長や変化を、視覚的にも捉えられるように支援します。

▼成長や変化を視覚化したもの

子供が材料を集める段階では、友達と思い出を共有する時間を設定します。思い出を語り合うことで、「伝えたい」という意欲を高められるようにします。

以前の自分は、途中であきらめてしまうことが多かったけれど、運動会の騎馬戦の大将を務めた経験をきっかけに、あきらめずにやり遂げる大切さを知った。

Aさんは、総合的な学習の時間のときに、和菓子作りをすごく頑張っていたよね。

そういえば、和菓子屋のSさんと関わることで、食べてもらって人に喜んでもらうことに興味が出たな。それで将来の夢も、料理人になりたいと思ったから、そのことを話そうかな。

アイデア2 話す内容に合った資料を目的や相手を意識しながら作成したり検討したりする

イラスト/横井智美

『教育技術 小五小六』2022年2/3月号より