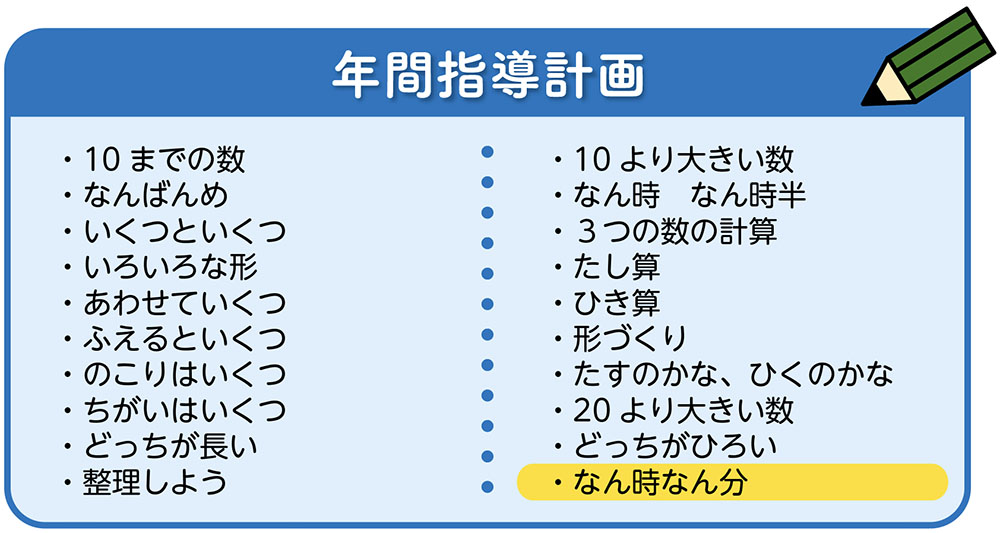

小1算数「なんじなんぷん」指導アイデア《「何時」「何時半」ではない時計の読み方》

執筆/埼玉県上尾市立原市南小学校教諭・宮河俊宏

監修/文部科学省教科調査官・笠井健一、浦和大学教授・矢部一夫

目次

単元の展開

第1時(本時)時計を見て時刻を読むこと

▼

第2時 模型時計を使って、時刻を読んだり、表したりすること

本時のねらい

時計を見て、時刻を読み取ることができる。

評価規準

時刻板の目盛りに着目して時刻の読み方や表し方を考え、説明している。

本時の展開

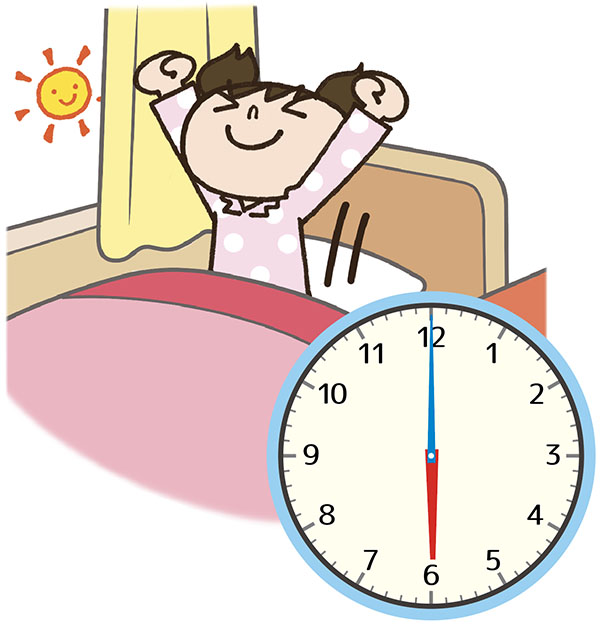

皆さんは、いつも何時に起きていますか。

6時半です。

6時です。

7時です。

では、昨日は何時に寝ましたか。

8時です。

7時半です。

8時半です。

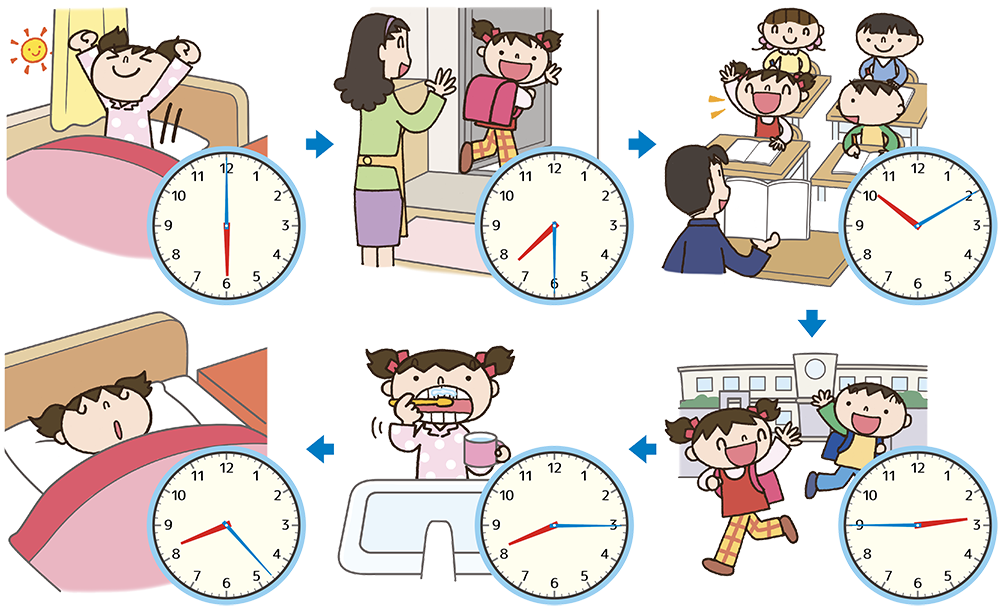

一日の生活のしかたは一人一人違っているのですね。ですが、時計を使うと、どんな一日を過ごしているのか、友達にも教えることができそうです。では、絵の女の子は何をしているのか、時計を使って一日の生活をお話しましょう。

朝、6時に女の子が起きています。

6時は、どのように読んだのですか。

短い針は6で、長い針は12を指しているからです。

では、次の絵はどうですか。

女の子は7時半に学校に出かけています。

短い針が7と8の間にあるから、7時半です。

半のときは、長い針が12ではなく、6を指しています。

6時に起きて、7時半に学校に出かけました。

皆さん、時計を使って上手にお話することができていますね。では、女の子の一日をまとめて見てみましょう。

いちにちの せいかつを おはなししましょう。

次は学校で勉強している。でも何時って言えばいいのかな。

10時は過ぎてるけど……、何時とか何時半だけでは、上手く伝えられない。

今日は、「何時」「何時半」ではない時計の読み方を考えていきましょう。

「何時」「何時半」ではない時計の読み方を考えよう。

見通し

「何時」かは、短い針を見れば分かるから、長い針が「何分」かが分かればいいと思う。

長い針を読むために、周りの目盛りを見ていけば分かるかな。

長い針が1周すると短い針の数字が1つ進むから、短い針と長い針の動き方には、どんなきまりがあるのかな。

自力解決の様子

A つまずいている子

- 短い針が8を指しているので「8時」と読んでいる。

- 「分」を読む際に、時計の文字盤の数字「11」をそのまま読んで8時11分と表す。

B 素朴に解いている子

- 模型時計を動かしながら、短針が7と8の間にあるので「7時」、長針が55目盛り分なので「55分」と読むことができる。

- 時計の一目盛りが1分であることを理解し、長針の指す時刻を読むことができる。

C ねらい通り解いている子

- 一目盛りが1分であることを理解し、長針を読み取る際、5分刻みや10分刻みの数え方を活用し、「55分」と読むことを説明している。

- 短針の位置からまだ8時になっていないことを、長針と短針の動きの決まりに着目して説明している。

学び合いの計画

学び合いの時間では、短針が8に近い場合など、誤答になりやすい時刻を取り上げ、誤答の理由を説明させる際に、短針が数字と数字の間にあるときは、時計の針は右回りに進むことから小さいほうの数字を読むことを確認することで、「何時」の読み方の理解を深め定着させていくことが重要です。

イラスト/横井智美、やひろきよみ