小学校理科の「問題の見いだし」授業ポイント! ~「あれ?どうして?」などの子どもの認知的葛藤を引き起こそう~ 【理科の壺】

子どもが問題を見いだすには、何か「ふしぎだな」と思うきっかけが必要です。その際、「比較する」ことが、「ふしぎだな」と思うきっかけづくりに役立ちます。しかしながら、ただ「比較すればよい」のかといえば、それだけでは子どもは十分に問題を見いだすことはできません。そこには先生の価値づけ・整理・焦点化といった、問題を見いだすための言葉かけ、働きかけが必要なのです。「あれ?どうして?」と、認知的葛藤を引き起こす手立てと、言葉かけ、働きかけについて考えてみましょう。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?

執筆/福岡県公立小学校教諭・倉富麻衣子

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

私は、理科の授業づくりをする中で、「問題の見いだし」の授業が上手くいったときの子どもの反応が忘れられません。教師としてとてもうれしく、ワクワクします。授業の準備をするとき、「どんな事象を比較させるか?」「どのタイミングで事象を出すか?」「そのとき、子どもにどんな発問をするか?」などを考え、子どもの姿を想定します。その準備が上手くいき、子どもの実態にピッタリと合って、子どもたちから「あれ~?どうして~?」と認知的葛藤が表れ、「たぶん、〇〇なんだよ」「〇〇かもしれないよ?」などのつぶやきが表れたとき、私は教師として、「よっし!」と心の中でガッツポーズ!をします。今回は、私が試行錯誤したり先輩の先生方から学んだりして見つけた、子どもが問題を見いだすための成功のツボをお伝えしたいと思います。

1.問題を見いだす場面での教師の役割

子どもたちの問題解決のスタートは、「問題の見いだし」です。子どもたちが、自ら問題を見いだすことが大切です。では、教師の役割は、どのようなものなのでしょうか?

私は、以下の2つだと考えます。

【問題を見いだす場面での教師の役割】

●「あれ?どうして?」などの子どもの認知的葛藤を引き起こす環境づくり

●子どもの気づきや疑問を問題へと醸成していけるようにコーディネートすること

認知的葛藤とは、子どもたちが既に持っている考えと違う事象に出合ったとき、「あれ?どうして?」と、自分の認知(既にもっている考え)とのズレによる葛藤が起きることです。また、2つの事象を比較し、その違いに着目して「あれ?この2つは、どうして違うの?」と、事象と事象のズレについての葛藤を起こすこともあります。

認知的葛藤を引き起こすことは、問題を見いだす場面では欠かせません。

2.「あれ?どうして?」認知的葛藤を引き起こす工夫例

問題を見いだす場面での教師の役割「『あれ?どうして?』などの子どもの認知的葛藤を引き起こす環境づくり」について、事例を紹介します。問題を見いだすためには、2つの事象を比較するという手立てが有効です。ここでは、2つの事象を比較するという手立てを用いた、小学3年生の具体的事例を紹介します。いずれも、私の実践です。

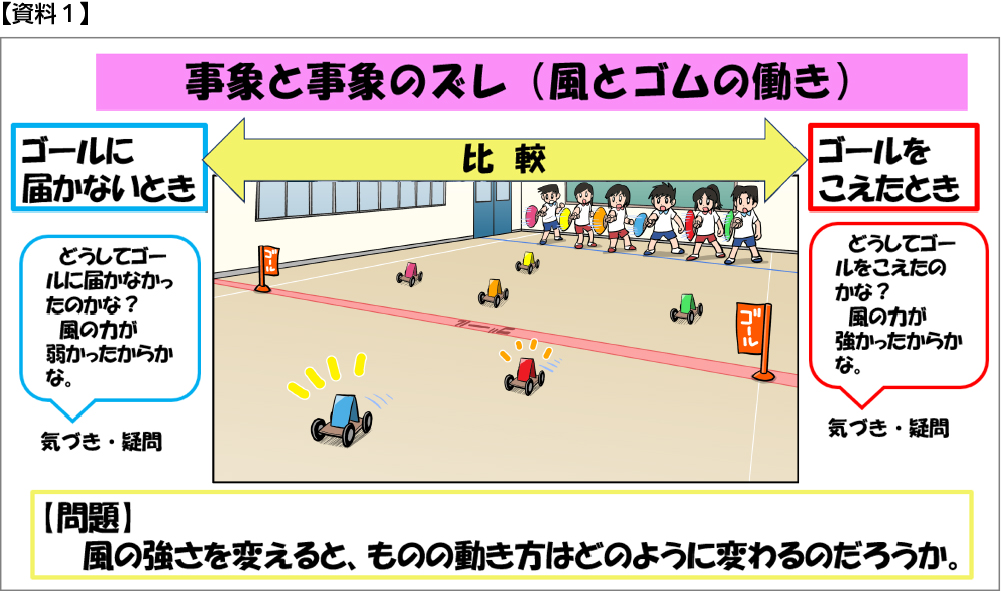

⑴ 単元「風とゴムの働き」の事例

導入場面で、帆のついた車をうちわであおぎ、ゴールゾーンに止めるというゾーンゲームを設定します。その後、「風の強さを変えると、ものの動き方はどのように変わるだろうか」という問題を見いだすことができるように、「ゴールに届かないとき」と「ゴールをこえたとき」について比較する活動を設定します。

すると、子どもから、「どうしてゴールに届かなかったのかな?風の力が弱いからではないかな?」「どうしてゴールをこえたのかな?風の力が強かったからではないかな?」と気づきや疑問が出てきます。これらを整理して、問題を醸成していきます。(資料1参照)