絵本から学ぼう|アヤ&メグの新任教師お悩み相談⑧

新任教師のお悩みに2人の先輩がお答えするシリーズ第8回! 今回は、おすすめの絵本を通して、学級づくりのポイントをお伝えします。

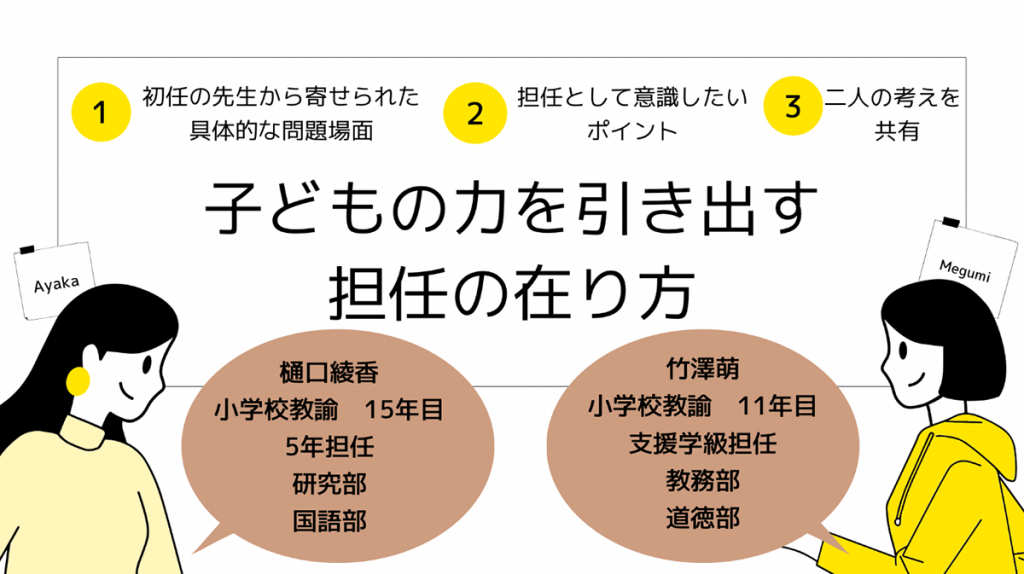

教職15年目の通常学級担任・樋口綾香先生と、11年目の支援学級担任・竹澤萌(たけざわめぐみ)先生が、具体的な実践の紹介とともに、担任として意識したいポイントを教えてくれます。

Instagramでは2万人超えのフォロワーに支持され、多くの女性教師のロールモデルにもなっている樋口綾香先生による人気連載!

このシリーズのテーマは、「子どもの力を引き出す担任の在り方」。初任の先生の悩みや疑問をもとに、先輩教員2人が考え方や手法を提案します。答えるのは、教職15年目の通常学級担任・樋口綾香先生と、11年目の支援学級担任・竹澤萌先生。具体的な問題場面に対して、担任として意識したいポイントを提示し、2人の考えを共有します。

きっと、正解は一つではありません。状況によって、考えや行動は柔軟に変化させなければならないでしょう。目の前の子どもたちの力を最大限生かすための方法を、いっしょに考えていきましょう。

執筆/大阪府公立小学校教諭・樋口綾香

目次

今回の相談「3学期の学級開き」

[今回の相談]

なんとか、2学期を終えることができました。3学期は、楽しく過ごして、もっと子どもたちの力を伸ばしたいと考えています。私も子どもたちも気持ちよく3学期をスタートしたいのですが、何かよい方法はありますか。

いよいよ、最終学期が始まります。3学期は次の学年に向けて、子ども自身が希望や期待をもって進むための助走期間にしたいですね。そのために、担任としてどんなことができるでしょうか。

今回は私と竹澤先生が大好きな絵本をもとに、3学期のスタートや学級づくりに生かせるポイントを紹介したいと思います。まずは竹澤先生から、おすすめの絵本を紹介してもらいましょう。

竹澤先生のおすすめ絵本

『おおきくなるっていうことは』

中川ひろたか 作

村上康成 絵

(童心社)

対象:低学年~中学年

おすすめポイント①

この本は、「おおきくなるっていうことは ようふくがちいさくなるってこと」という一文から始まります。その後も「おおきくなるっていうことは ○○○○ってこと」というフレーズが繰り返されながら、”見た目で分かる成長”と”新しくできるようになったことの成長”の例が分かりやすく表現されています。リズミカルな文とユーモアあふれるイラストが子どもたちの共感を呼び、興味を引きつけてくれることでしょう。

おすすめポイント②

3学期は、その学年でのまとめの時期であるとともに、次の学年への準備期間でもあります。この本は、「自分はどうかな?」と自身の成長と重ね合わせながら読むことができると思います。個人として振り返ったり、集団としてどのように変わってきたかを確認したりするきっかけになる1冊です。参観日に保護者の方と子どもたちに向けて読み聞かせをし、クラスに関わる皆で成長を実感する時間を設けてもいいですね。

『二番目の悪者』

林木林 作

庄野ナホコ 絵

(小さい書房)

対象:中学年~高学年

おすすめポイント①

一国の王になりたかった金のライオンは、銀のライオンが「次の王様候補」だと噂されていることを疎ましく思い、国中の動物たちに銀のライオンの悪い噂を広めます。この本に人間は出てきませんが、最初のページには「これがすべて作り話だと言い切れるだろうか」という、ドキリとする一文が記されています。情報であふれる社会に生きる私たちの周りには、「噂」がいっぱいです。私たちも「悪者」になっていないか……子どもと大人、皆で考えられる1冊です。

おすすめポイント②

小学生の携帯電話の所持率が高くなってきた近年、インターネットやSNSサービスの活用も子どもたちにとって身近なものになってきました。クラス替えや中学進学などの環境の変化は、人の心を不安にさせます。そんな、心が落ち着かないとき、人は噂に左右されやすいのかもしれません。少しそわそわする3学期だからこそ、この絵本をきっかけに、道徳などでしっかり授業を組み立てることをおすすめしたいです。様々な人と出会い、関わることができる学校という社会の中で、自分に入ってきた情報を「これって本当なの?」と疑い、確認して判断する力を身につけてほしいと考えています。

『つながろ! にがてをかえる? まほうのくふう』

しまだようこ 作

井上雅彦 監修

(今井印刷)

対象:低学年~高学年

おすすめポイント①

発達障がいをもつ主人公の女の子には苦手なことがたくさんありますが、友達と先生はいろいろな工夫をして、支援していきます。巻末には、発達障がいの子の行動理由やその子どもへの接し方などの、ていねいな解説もあります。一人のための工夫が、実は皆も過ごしやすくなる工夫になるという「ユニバーサルデザイン」の考え方が、やさしく表現されている絵本です。

おすすめポイント②

発達障がいの有無に関わらず、誰にでも得意なこと苦手なことがあります。日々の学校生活では、その個性を磨き合える場面もあれば、各自の苦手がぶつかり合い、トラブルになる場面もあるでしょう。この本をきっかけに、みんなが自分らしくありのままでいられるための「自分たちのまほうのくふう」を考え、クラスのレベルアップを目指す3学期にしてはいかがでしょうか。