あれ? 班ごとの実験で、結果がバラバラになってしまった…どうしよう 【理科の壺】

実験結果のまとめ方で困ったことありませんか? 結果がバラバラになってしまって収拾がつかなくなってしまった、結果データがうまく出ないなど、実験結果のまとめで不安に思われる方は多いです。今回は、その中でも班ごとの実験結果がバラバラになってしまった2つの事例から、手立てを考えてみます。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/神奈川県公立小学校教諭・尾方優祐

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

実験の結果が明らかにおかしいと感じたときの授業展開

理科の授業をしていると、予備実験をしていても、子どもたちに丁寧に実験の手順を説明していても、実験の結果が思った通りにならないことがあります。そんなときは、無理に結論を急ぐのではなく、一度立ち止まって、学級全体で実験の結果のばらつきについて話し合うことを大切にしましょう。

それでは、具体的に2つの事例を見てみましょう。

<事例1>「植物の養分と水の通り道」(第6学年)

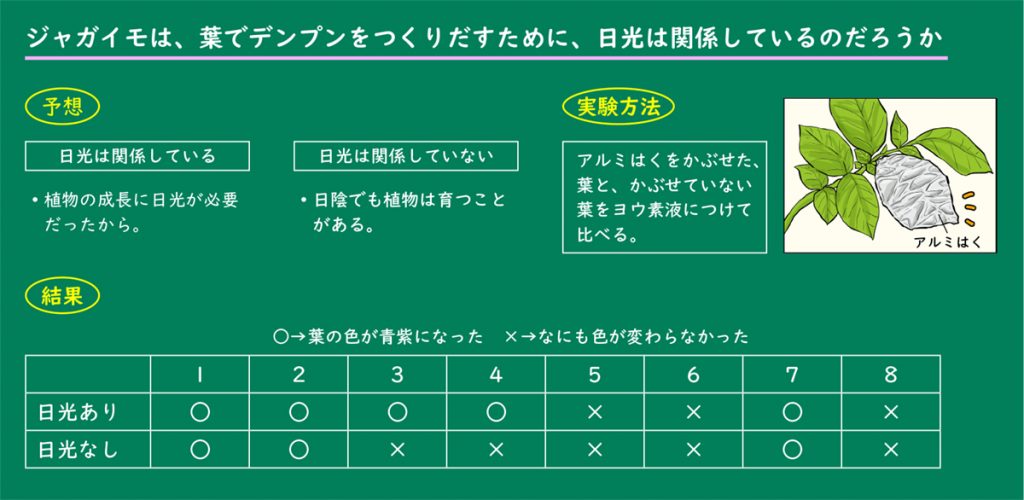

「ジャガイモが葉でデンプンをつくりだすのに、日光が関係しているのだろうか」という問題を解決する授業場面について例を挙げます。

子どもたちは、日光は関係している、または日光は関係していないと、それぞれ根拠のある予想や仮説を発想することが多いです。

これらの予想に対する結果、考察場面について見てみましょう。

上の表のような結果だと、デンプン反応に日光が関係しているのか、関係していないのか、どちらともいえない状況になります。このように、生命・地球領域では環境に左右される場合も多いため、実験結果が思うように出ないことも少なくありません。

このようなとき、時数に余裕がないと、教師の立場から「どうしても結論まで進めたい!」と考えてしまう可能性があります。

どうしても結論まで進めなければ…!

理科では、事実を基に解釈することが大切です。実験結果(事実)が曖昧なまま解釈し、結論付けることは、大切なことを置き去りにしてしまうことになりかねません。

このようなばらつきのある結果になってしまった場合、我々教師の準備(予備実験)に原因があったり、子どもたちの実験の技能に原因があったりします。

そこで、子どもたちと話し合う中で、「もう一度実験したい!」「本当に調べたいことを確かめる実験ができていたのかな?」など、再実験の必要性に授業の流れを修正します。

もちろん、1度や2度の実験で結論付けることができるよう、カリキュラム・マネジメントすることも大切です。しかし子どもたちにとっては、失敗から学ぶことも大切であると考えます。

もう一度実験したい!

本当に調べたいことを確かめる実験ができていたのかな?