これでバッチリ 理科室のICT環境 【理科の壺】

1人1台端末がスタートし、子どもを取り巻くICTの環境が大きく変化しました。観察、実験の様子を簡単に撮影したり、瞬時にインターネットで調べたりすることができるようになりました。そのような中、理科室の環境もアップデートできる部分はあると思います。今回は、1人1台端末時代の学びを支える理科室のICT環境について考えてみましょう。

執筆/北海道公立小学校教諭・加藤久貴

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1 実物や映像をより見やすくするための工夫

理科では、実物や画像を見せながら授業を進めることが多いと思います。しかし、広い理科室で、後ろの方に座っている子は本当によく見えているのでしょうか。もしかしたら十分に見えていない子もいるかもしれません。

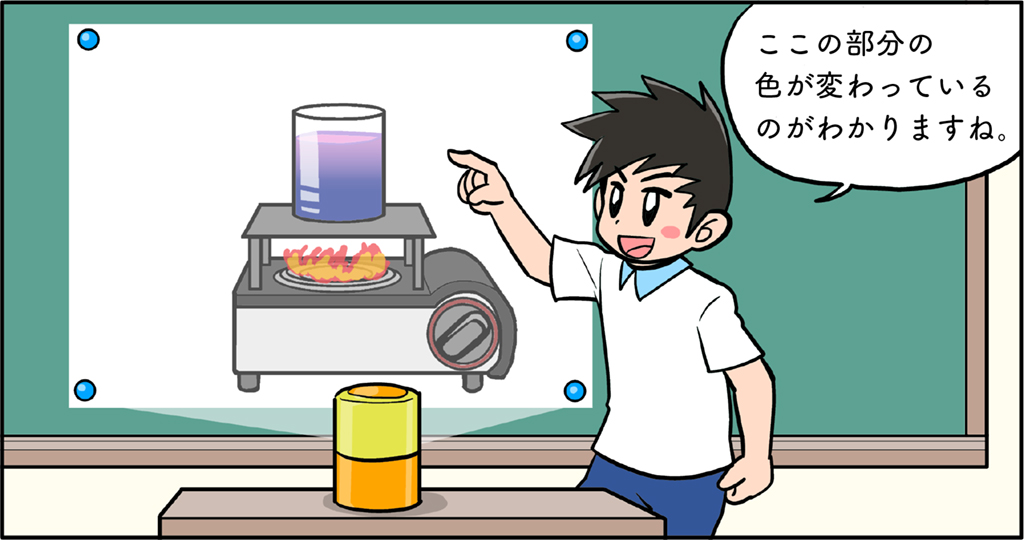

そこで、ICTの出番です。最近では、大型テレビを活用して画像を見せる機会も増えてきましたが、さらに見えやすくするために次のような機器の用意をしてはいかがでしょう。

●単焦点レンズのプロジェクター

●マグネット式のホワイトボード

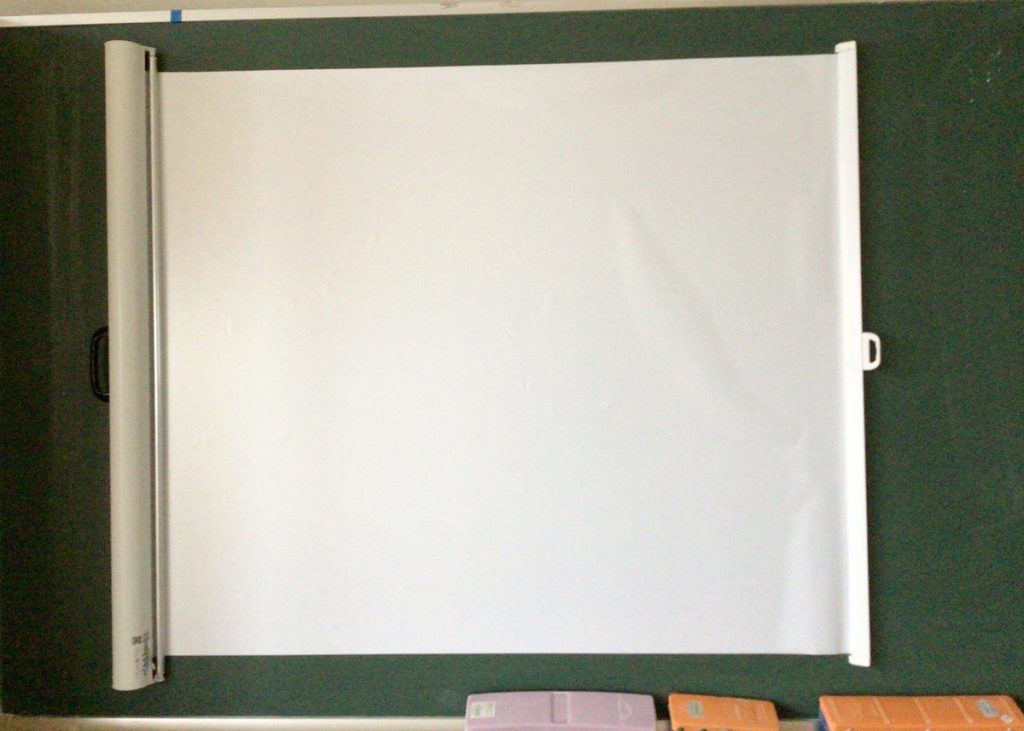

ホワイトボードをスクリーンがわりに活用し、液晶プロジェクターを用いてホワイトボードに映像を投影するのです。こうすることで、テレビの画面よりも大きく全体に見せることができます。もちろん、ホワイトボードの代わりにスクリーンでも良いのですが、ホワイトボードの場合は、マーカーで画面に書き込むことができる良さがあります。

マグネット式のホワイトボードは、必要な時に広げ、活用する必要がないときはしまっておけば良いので、便利っです。なお、下の写真のように、収納が可能なロール式のホワイトボードもあります。

2 安全に観察、実験をするための工夫

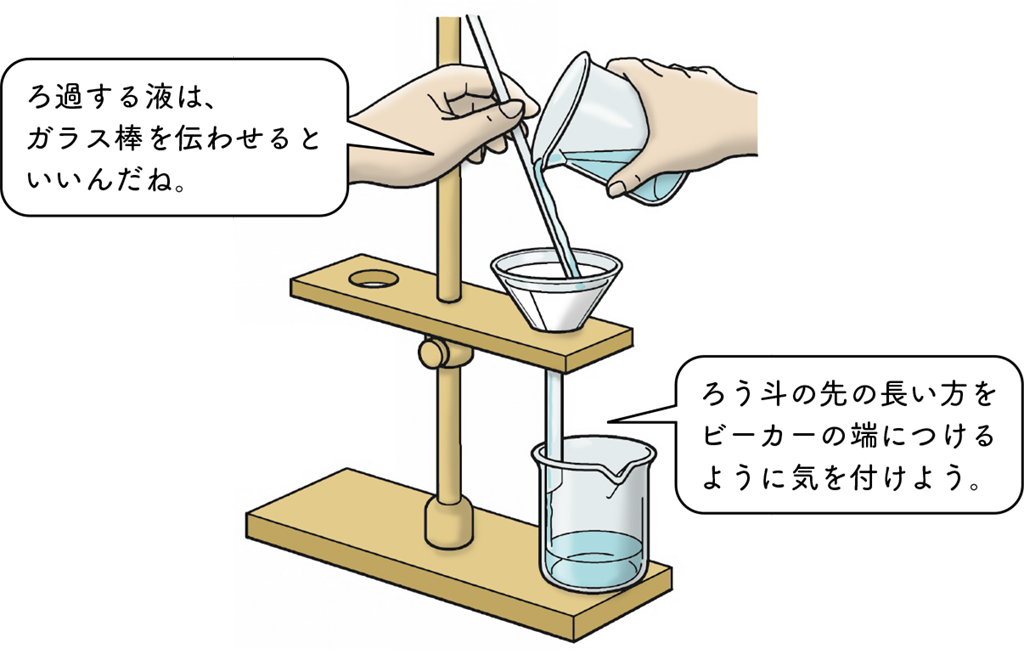

観察、実験において、初めて使う実験器具がある場合は、その使い方を事前に指導しなくてはなりません。また、細かい作業が必要だったり、正しい手順通りにやらなければ失敗したりする観察や実験もあります。そのような際に活用するのが、実物投影機です。

実物投影機は、最近では教室に設置されることが増えてきましたが、理科室にも用意しておきたい機器の1つです。

例えば、5年の「物の溶け方」の学習では、ろ過を取り扱います。道具の準備や配置、ろ過の仕方などは、なかなか説明しにくいものです。その際、実物投影機を活用し、実際の道具を使ってろ過の様子を見せることによって、子どもは正しい操作方法や手順、留意点の確認を行うことができ、正しい観察、実験を行うことにつながります。

この他にも、気体検知管の使い方や電磁石の作り方など手元の細かい技能の習得が必要な場合も実物投影機の活用は有効です。