子ども同士のトラブル|アヤ&メグの新任教師お悩み相談⑥

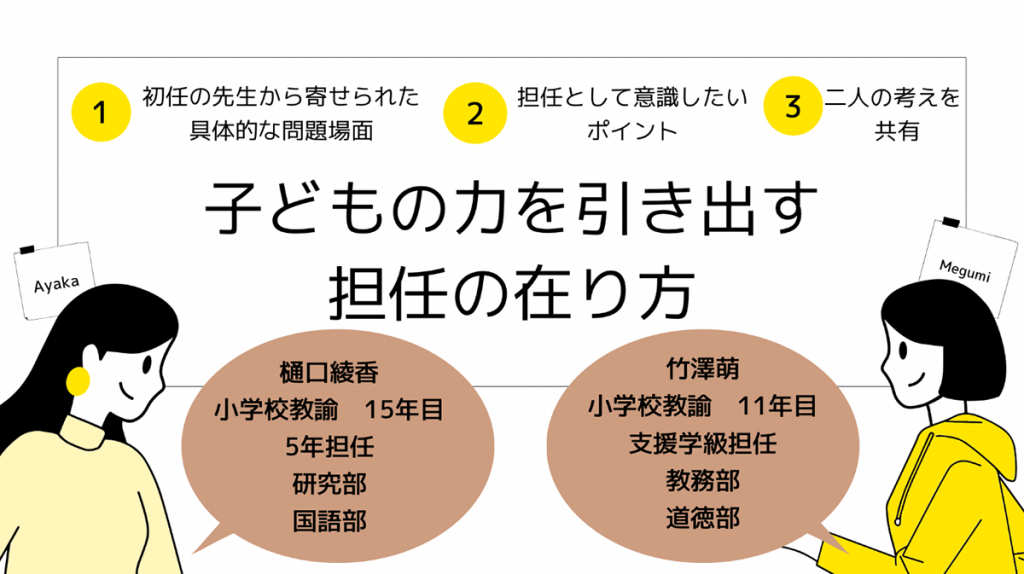

新任教師のお悩みに2人の先輩がお答えするシリーズ第6回のテーマは、「子ども同士のトラブル」。教職15年目の樋口綾香先生と、11年目の竹澤萌(たけざわめぐみ)先生が、具体的な実践の紹介とともに、担任として意識したいポイントを教えてくれます。

Instagramでは2万人超えのフォロワーに支持され、多くの女性教師のロールモデルにもなっている樋口綾香先生による人気連載!

このシリーズのテーマは、「子どもの力を引き出す担任の在り方」。初任の先生の悩みや疑問をもとに、先輩教員2人が考え方や手法を提案します。答えるのは、15年目の樋口綾香先生と、11年目の竹澤萌先生。具体的な問題場面に対して、担任として意識したいポイントを提示し、2人の考えを共有します。

きっと、正解は一つではありません。状況によって、考えや行動は柔軟に変化させなければならないでしょう。目の前の子どもたちの力を最大限生かすための方法を、いっしょに考えていきましょう。

執筆/大阪府公立小学校教諭・樋口綾香

目次

今回の相談「子ども同士のトラブルが起きたときの対応」

[今回の相談]

ケンカやもの隠しなど、問題が起きたときに、どのように対応すればよいか分かりません。指導した後も、子どもの行動が変わらないこともあります。トラブルの後、子どもたちが自分自身を顧みることができるようになるには、どのように対応するとよいのでしょうか?

第6回の相談は、子ども同士のトラブルが起きたときの対応についてのお悩みです。

トラブルの対応は、教師と子どもとの信頼関係が少なからず影響します。日頃から子どもたちを温かく見守り、一人ひとりを大切に思いながら学級づくりをしていたとしても、対応を間違えると、築き上げた信頼を一瞬で失ってしまうことがあります。今回は、低学年の事例と高学年の事例をもとに具体的な対応を考えてみます。

まずは竹澤先生に聞いてみましょう。

竹澤萌先生の回答

【トラブル例 低学年】

Aさんが、体育の時間になって「自分の縄跳びがない」と担任に申し出てきた。Aさんの話によると、今朝、家から持ってきて、ロッカーの中に入れていたという。Aさんには「あとで一緒に探そうね」と話し、貸し出し用の縄跳びを渡して体育の授業に参加してもらった。授業中、子どもたちの様子を見回っていると、Aさんが言っていたものと同じ色、同じ種類の縄跳びをBさんが使っていたのが目についた。授業後にBさんのロッカーを見ると、縄跳びに記されているAさんの名前を消し、自分の名前に書き換えてある縄跳びがあることが確認できた。

もしこのような事案があったら、みなさんはどのように対応しますか。私は、対応の手順と言葉がけが大切だと考えています。今から述べる案は、ほんの一例です。みなさんの目の前にいる子どもたちに置き換えて考えてみていただき、同様のケースに対応する際の手助けになれば幸いです。

(1)学年や児童指導の先生、管理職に相談する

探している物が見つかったら、すぐにでも事実を確認したいところですが、焦らずに。まずはAさんとBさんの日頃の関係性やBさんが今回の行動に至った背景などを分析し、丁寧に対応しましょう。自分一人で解決しようとせず、子どもへの事実確認の仕方や保護者への連絡手順等をベテランの先生方に相談し、対応にあたるようにします。

(2)事実確認をする

Bさんに聞き取りをします。教師側の本音としては、「Aさんの縄跳びを勝手に使ったのはなぜか」をズバッと聞きたいところですが、Bさんの心情や行動背景を予想し、本音が言えるような聞き方を工夫します。例えばBさんがAさんの縄跳びを勝手に使った背景としては、次のようなことが考えられます。

①縄跳びを忘れてしまったことに困った

②先生に怒られるのが嫌だった

③おうちの人に縄跳びを用意してもらえなかった

④どうしても縄跳びをやりたかった

⑤Aさんの縄跳びが欲しかった

⑥Aさんにイライラしていた 等

これらを踏まえると、最初の言葉がけは、どのようなものになるでしょうか。例えば、次のようなものが考えられます。

- 今日は、体育がんばっていたね。縄跳びを楽しみにしていたの?

- 何か持ち物を忘れて、どうすればいいか困っちゃったことはなかった?

- 先生、気になっていることがあるんだけれど、Bさんも何かモヤモヤしていることはない?

最終的には、今後も同じことを繰り返さないように話がしたいです。間違った行動を責めるのではなく、何に困っているのかを聞き出せるような言葉がけをするよう心がけたいものです。

(3)事実確認できたら、今後どうするかを決める

「Aさんの物に自分の名前を書き、勝手に使う」という行為のどこに問題があったのかを、Bさん自身にしっかり考えてもらいます。

相手の心情を想像することが難しい子どもの場合は、相手の気持ちを伝える場面を設けます。困っていたこと、悲しい思いをしていることなど、Aさんの気持ちが理解できるように手助けをしましょう。また、Bさんが今後同じような場面に遭遇したとき、どうすれば同じ失敗をしないようになるのか、解決策を一緒に考えることも大切です。

子どもだけでなく、教師側にも問題がある可能性も考えられます。もし、今回の原因が「先生に怒られたくなかった」だとしたら、日頃の忘れ物への声掛けが厳しすぎないかなど、見直す必要がありそうです。

(4)保護者へ連絡する

今回は、保護者が用意した物が関係しているトラブルなので、基本的に双方に連絡を入れる必要があると考えます。

まずはBさんの保護者へ連絡し、Bさんの言動や心情、Aさんとの関係性等を説明します。家でBさんが厳しく叱られすぎないようにフォローしつつ、隠し事をしたりごまかして逃れたりする癖がつかないように配慮したいところです。また、Aさんの保護者へも連絡する旨を伝え、担任を通してAさんに伝えたいことはないかを尋ねます。保護者によっては、①直接お詫びしたい、②新しいものを買って返したい、③先生に仲介をお願いしたい、④事実の把握で充分、など反応は様々です。Bさん家庭の意向を受け止めた上で、Aさんの保護者へ連絡します。

保護者同士での話合いを希望する場合は、双方の同意があった上で取り次ぐようにし、個人情報保護に留意しましょう。担任として、AさんとBさん双方の心のケアも含め、今後の活動や座席に配慮するなど、継続的に見守っていくことも伝えます。