小4体育「器械運動(鉄棒運動)」指導アイデア

執筆/新潟県公立小学校教諭・宮田泰人

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹、新潟県公立小学校校長・長谷川智

目次

授業づくりのポイント

器械運動は、技に挑戦し、その技ができる楽しさや喜びに触れることのできる運動です。「できた」「できない」がはっきりしているので、できたときの喜びは格別です。

鉄棒運動は場所の移動が少なく、友達の動きを観察することに適しているので、技の動きを視覚的に理解しやすい運動と言えます。

毎授業のはじめに、器械運動に必要な基礎感覚づくりの時間を設けながら、「できた!」を積み重ね、楽しみながら学習を進めていきましょう。また、技のポイントを理解しながらスモールステップで練習に取り組んだり、視点をもちつつ友達の動きを観察し、自己の動きに生かしたりしながら学習を進めていきましょう。

鉄棒運動では、授業前後の手洗いを徹底する、集合・整列時は子供同士の適切な間隔を確保するなど、地域の感染状況に応じて学習を実施しましょう。

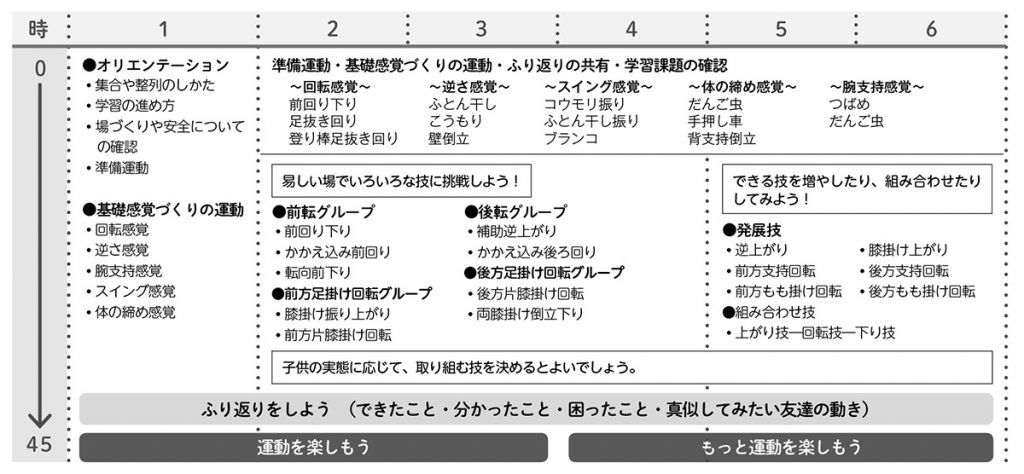

単元計画(例)

※2~4時間目は、授業の前半と後半に分け、いろいろな技に挑戦できるようにします。5~6時間目は、発展的な課題を設定し、一連の流れで技ができるようにします。

楽しむ① 易しい場でいろいろな技に挑戦しよう!

すべての子供が楽しく運動できるように、三年生までに行ってきた技を取り入れて、回転感覚、逆さ感覚、腕支持感覚、スイング感覚、体の締め感覚など、基礎感覚づくりの運動から始めましょう。

基礎感覚をつくることは、その後の基本的な技や発展技に取り組むときに有効です。じゃんけん、回数の限定、班対抗など、ゲーム形式で楽しみながらさまざまな動きを行ったり、固定施設の遊具を使ったりしながら基礎感覚を定着できるようにしましょう。

次に、基本的な技の動きを経験できるようにしましょう。易しい場を用意して、2~3人の班で、動きのポイントを見合ったり、過度な接触に気を付けて補助し合ったりしながら運動を繰り返し行いましょう。

苦手意識の強い子供には、必要な体の動かし方や運動感覚が身に付くように、取り組む技と類似した運動をするようにするとよいでしょう。

基礎感覚づくり

〈ゲーム形式の例〉

前回りや自転車こぎなど、行う回数を決めて、終わったら次の人と交代するリレー形式のようにするのも盛り上がります。

ふとん干しじゃんけん

イラスト/高橋正輝、横井智美

『教育技術 小三小四』2021年12/1月号より