作っておくと便利! タブレット端末で使う「結果の共有シート」づくり 【理科の壺】

全校にタブレット端末が配付されてからはやくも1年が過ぎました。理科の学習ではどのように使用されていますか? 理科ではあまり使わないなと思われている方も多いのではないでしょうか。実は、便利な共有機能を活用すると、これまでよりずっと結果の共有が楽になり、さらに主体的に問題解決する子どもたちの姿が見られるようになります。

今回は、1度作っておくと便利な結果の共有シートを紹介します。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/東京都公立小学校主任教諭・木月里美

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

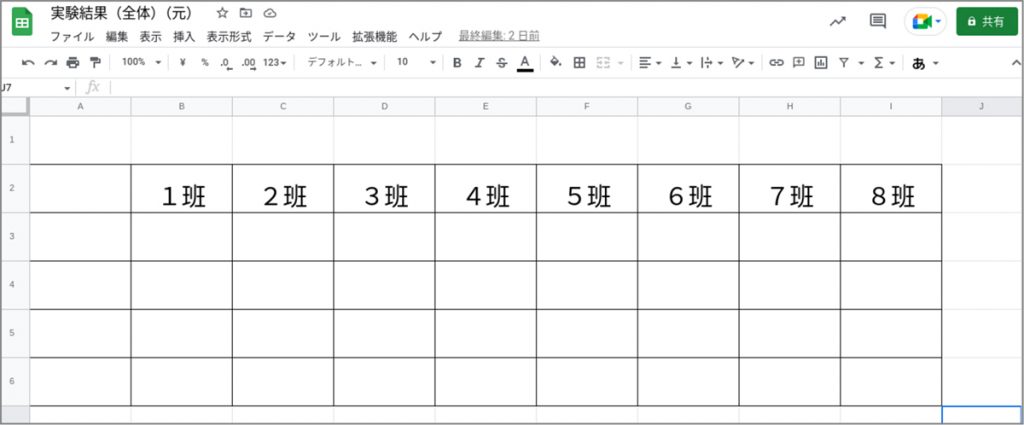

1.あらかじめ表計算ソフトで実験結果を入力する「共有シート」をつくる

私の学校ではChrome bookが配付され、Google For EducationのGoogle Workspaceを利用しています。これは、Google スプレッドシート(エクセルと同じような表計算ソフト)で作成したもので、子どもたちが協働して編集できるように設定してあります。このシートを作っておくといつでもすぐに実験結果を共有することができます。

2.タブレット端末で結果の共有シートを作っておくと何がいい?

これまでは、黒板や模造紙などに全部の班の結果を記録するなどして結果の共有を行っていたと思います。それをタブレット端末に変えるだけでとても便利になります。

以下の8つを見るだけでも便利だと思いませんか?

①実験結果を瞬時に入力できる。

②黒板や紙に書く順番を待たなくてよい。

③自席で入力できるので、実験中に立ち歩かなくてすむ。

④他の班の結果とすぐに比較できる。

⑤他の班の結果と比べることで、自分の班の結果が妥当であったか検討できる。

⑥他の班と結果が異なるときは、実験を見直すことができる。

⑦結果がデータとして残るため、次時以降にも活用できる。

⑧先生の授業準備が楽になる。