小2体育「体つくりの運動遊び(多様な動きをつくる運動遊び)」指導アイデア②

文部科学省教科調査官の監修による、小2体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「体つくりの運動遊び(多様な動きをつくる運動遊び)」の単元を扱います。

執筆/愛知県公立小学校教諭・渡辺裕子

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

愛知教育大学・鈴木一成

目次

単元名

「あそびんピック」を楽しもう!

単元目標

●知識及び運動

多様な動きをつくる運動遊びの行い方を知るとともに、体のバランスをとる動き、体を移動する動き、用具を操作する動き、力試しの動きをすることができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

多様な動きをつくる遊び方を工夫するとともに、考えたことを友達に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

多様な動きをつくる運動遊びに進んで取り組み、きまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり、場の安全に気を付けたりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

現代の子供たちは、外遊びの機会が減ったり生活が便利になったりして、かつて生活や遊びのなかで経験していた動きを身に付ける機会が減りました。

そのような状況において、「多様な動きをつくる運動遊び」は、ほかの領域において扱われにくい体のさまざまな動きを取り上げ、遊びを通して動きのレパートリーを増やし、体の基本的な動きを総合的に培うことをねらっています。

しかし、身に付けさせたい動きを明確にしても、ある動きを反復するだけになったり、次から次へと羅列的に運動遊びを行うだけになったりすると、2年生の子供たちは飽きてしまいます。

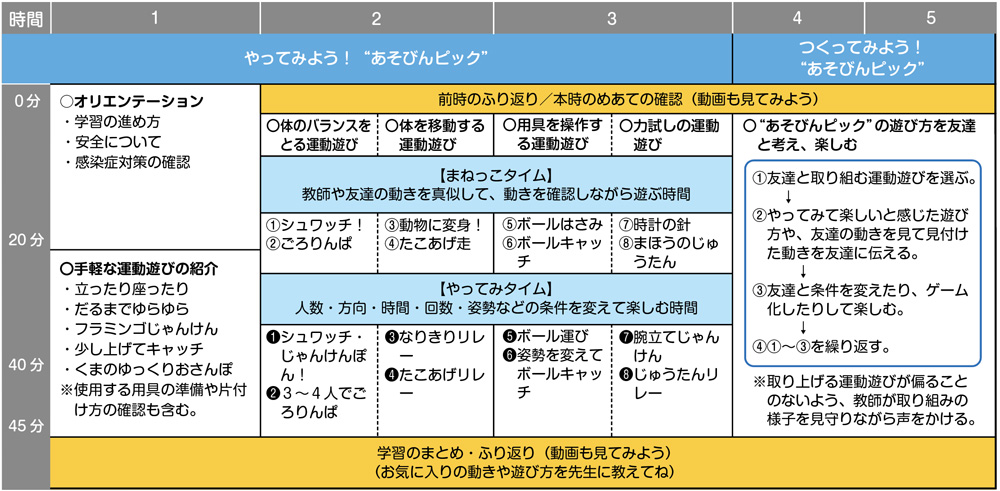

そこで、単元前半は、「やってみよう!“あそびんピック”」に取り組みます。

教師や友達の動きの真似をする「まねっこタイム」では、教師がねらいとする易しい動きをやってみる時間とします。そして、「やってみタイム」では、「まねっこタイム」での動きに、「人数・方向・時間・回数・姿勢」などを変えて運動する時間とします。

「まねっこタイム」と「やってみタイム」は単調な動きの反復練習に終わることなく、楽しく取り組むことが大切です。また、競争する場合は、動きが雑になったり、安全の確保が不十分になったりしないようにする指導上の留意が必要です。

単元後半は、前半で経験した遊び方を工夫する「つくってみよう!“あそびんピック”」に取り組みます。

競い方や動きの高め方を子供たちに考えさせ、子供から引き出した遊び方で楽しみます。単元前半の「人数・方向・時間・回数・姿勢」などの条件を変える視点を基にして、遊び方を工夫することで楽しみ方を広げることがポイントです。

〈感染症対策〉

地域の感染状況に応じて、授業前後の手洗いを徹底するとともに、以下の工夫が考えられます。

・子供どうしが一定の距離を保つことができるように、フープや色マーカーを置いたり、地面(床)に目印をつけたりする(試技の順番を待つ際や活動中にも有効)。

・応援場面は拍手にし、大声は出さないようにする。

単元計画(例)

※【まねっこタイム】と【やってみタイム】は、運動遊びごとに繰り返してもよい。

※用具を操作する運動遊びでは、器具・用具の片付け方も教え、安全面にも配慮するように指導する。

もっと楽しもう

つくってみよう“あそびんピック”

単元後半は、単元前半に取り組んだ“あそびんピック”の運動遊びについて、やってみて楽しいと思った遊び方や、友達の動きを見て見付けた動きを友達に伝えます。

そして、友達と条件を変えたり、ゲーム化したりして遊び方を考えることで、より主体的に取り組むことが期待できます。

身に付けさせたい動きを教師がきちんともったうえで、「(動きの)種類を増やす」「人数を増やす」「距離を長くする」など、さまざまな意見を交流しながら、“あそびんピック”を楽しみましょう。

もっと楽しむ“あそびんピック”の例

小2体育「体つくりの運動遊び(多様な動きをつくる運動遊び)」指導アイデア①

「楽しもう」はこちら

イラスト/斉木のりこ