小6 国語科「みんなで楽しく過ごすために[コラム]伝えにくいことを伝える」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、小6国語科「みんなで楽しく過ごすために[コラム]伝えにくいことを伝える」(光村図書)の全時間の板書例、教師の発問、想定される子供の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。

![小六 国語科 教材名:みんなで楽しく過ごすために[コラム]伝えにくいことを伝える(光村図書・国語 六)](https://kyoiku.sho.jp/wp-content/uploads/2022/10/banner_s6-06_202210.jpg)

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/山梨大学大学院教授・茅野政徳

執筆/千葉大学教育学部附属小学校・青木大和

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元は、6年間最後の話合いの学習として、進行計画を立てること、主張・理由・根拠を明確にして自分の考えをまとめておくこと、目的や条件に照らし合わせて話し合い、問題点を明らかにしながら協働的に解決策を創り出すことなどができる力を育てていきます。

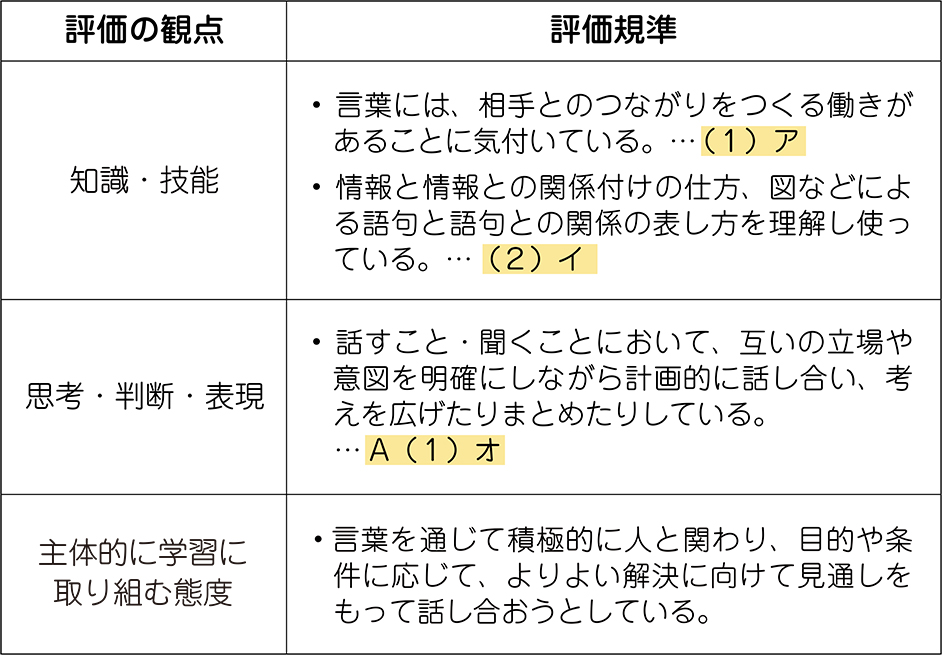

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

児童が話し合うことの必要感をもてる話題設定が重要です。

必要感がないと、児童は進行計画の立て方は理解できるものの、考えの広がりまで至らなかったり、考えのまとめが形式的になってしまったりします。

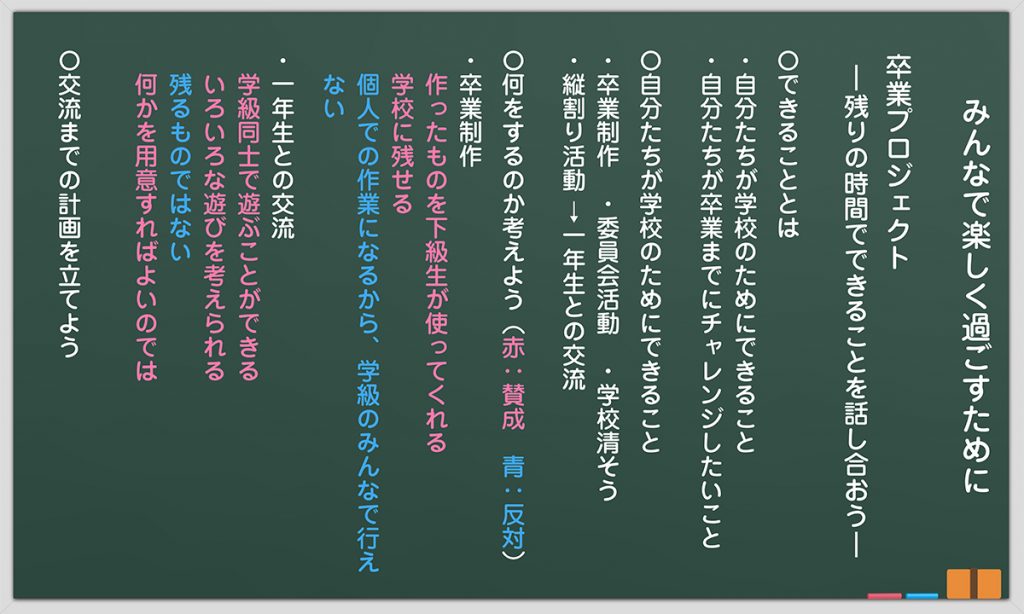

そこで、本単元では互いの意図を明確にしながら話し合い、考えを広げたりまとめたりする力を育むために、「卒業プロジェクトー残りの時間でできることを話し合おうー」として、テーマに沿って自分たちができることについて話し合うことを言語活動として位置付けました。

自分たちにできることとは、「自分たちが卒業までにチャレンジしたいこと」と「卒業までに自分たちが学校のためにできること」を含んでいます。

今回は、「一年生との交流」を学級の共通テーマとして話し合うこととし、学級の児童を小グループに分けて話合いを行えるようにしました。多様な立場から出された意見を検討していき、学級全体でまとめていくこととしました。その後、学級の実態に応じて個人で議題を設定するように促し、話し合わせることします。

この学習がきっかけとなって、「自分たちができること」について児童一人一人が目的意識を明確にし、特別活動等の時間に類似したテーマの児童と話し合い、考えを広げたりまとめたりすることで学びが深まると考えました。

4. 指導のアイデア

〈主体的な学び〉 児童が必要感をもてる話題の設定と目的の明確化

話合いとは本来、集団生活の中で能動的に行われるものであるため、授業としてこの活動を設定する場合には、「話し合いたい!」「話し合わないと決められない」などの必要感を児童がもてるようにすることが大切です。

六年生の後期となると、少しずつ卒業や別れを意識することでしょう。小学校生活の残りの時間を意識し、自分たちができることを考えさせることにします。自分たちにできることを考えるように促すと、年間通して交流してきた一年生と最後に何か交流をしたいという意見が出ることでしょう。そこで、「一年生との交流」を話題とし、話合いをすることにします。

また、話題を設定するだけではなく、目的も明確にしておく必要があります。

「一年生と何をするか」だけを話し合うと、多様な意見が出た場合、集約するのが難しく、【どれもいい(どれでもいい)】という考えに陥りがちです。今回は目的として、「一年生との交流を通して、お互いが楽しみ、仲が深まる遊びを考える」というものを目的として設定します。このことで、目的を意識して自分の立場や意図を明確にし、見通しをもちながら考えをまとめることができるでしょう。

話し合うだけで終えるのではなく、実際に活動を行うことで、話し合ったことと実際に行った活動を振り返り、次の学習に生かしていくことができると考えました。

〈対話的な学び〉 少人数でのグループ編成

学級全体で話合いをした場合、危惧されるものの一つとして、【発言者の偏り】が挙げられるのではないでしょうか。自分の考えに自信をもって発言できない児童、大人数になってしまうことで緊張してしまい、なかなか発言することのできない児童にとっては、学級全体の話合いには参加することができません。必然的に教師はそのような児童を評価することも難しくなるでしょう。

そこで、話合いの中で、児童の発言する機会が増えたり、児童がリラックスして発言できたりするように、学級を少人数のグループに分け、話合いを行えるようにします。3~5人程度のグループを編成し、中学年で学習した話合いの役割を確認した上で話し合うようにしましょう。

また、話合いの前に各グループに目的を確認させ、「考えを広げる話合い」と「考えをまとめる話合い」を意識して計画するように促します。少人数で話合いを行うことで、平等に発言機会を設けるだけでなく、多様な考えを聞くことができるようになります。自分が思いつかなかった考えを聞くことができたり、少人数で活発に話すことで、形式的な話合いではなく創造的な話合いができたり、自分の考えを広めたり深めたりできる可能性が高まります。

〈深い学び〉 児童自身での話題設定を行わせる

学級で共通の話題で話し合った後に、児童一人一人が考える卒業プロジェクトに関する話題設定を行います。ここでは前時までの一年生との交流とは違い、それぞれ話合いの内容が違うため、大きな枠組みとしての話合いの目的をもたせる必要があります。「卒業までに学校のために自分たちができること」「卒業までに自分たちがチャレンジしたいこと」という大きな二つの目的を明確にすることにしました。

【自分たち】とは学級の全員を指していることを確認し、自分や友達の意見を多面的に捉えられるようにします。また、話題が共通する少人数グループを編成し、そのグループで話し合うことができるようにします。このことで、児童は情報を精査して考えを形成したり、問題を見出して解決策を考えたりすることができると考えました。

5. 1人1台端末活用の位置付けと指導のポイント

(1)自分の主張、理由、根拠を表にまとめる

話合い活動では、主張、理由、根拠を述べ合っていくことが必要となりますが、それらを表にまとめられるようにします。そのことで、自分の考えが整理されやすく、話し合う際に表を見ながら話すことができます。

また、話を聞く際に自分の表と友達の話を比較しながら聞くことができ、互いの立場を明確にできると考えました。話合い後、MicrosoftTeamsやGoogleClassroom、ロイロノートなどでグループごとに自分の表を共有できると、それぞれの意見の共通相違に着目しやすくなり、考えを広げやすくなると考えました。

(2)自分たちの話合いの様子を動画で撮影する

話合いの様子をタブレットで撮影しておくようにします。話合いは記述と違い、音声として流れてしまって記録することが難しいことが予想されます。そこで、タブレット等で録画をし、いつでも振り返られるようにします。

話合いが計画通り進んだグループや、結論までに至ったグループの話合いの動画を全員で視聴することで、そのグループがなぜ計画通りに進んだのかを共有できると考えました。

また、教師がうまくいかなかった例としての動画を、学年の先生などと協力して撮影しておき、うまくいったグループの動画と比較するのも効果的です。否定し合うだけではなく、立場や目的を意識する発言、互いの発言の内容をつなげたり、整理したりする発言などに焦点を当てることが重要です。

さらに、計画と照らし合わせて、計画通り進行できたグループの話合いを視聴できると、どの発言によって話合いが進んだのかが明確になるでしょう。

(3)アンケートフォームによる意見の集約

話合いが進んでいくと、結論を出す場面がくるでしょう。小集団の場合、意見の集約はリラックスした雰囲気の中で行えることが多いですが、それでも結論を出す場面で友達に気を遣ってしまって自分の意見を言えなかったり、大人数になると友達の意見に流されてしまったりすることがあります。

そこで、いくつかの意見が挙がった後の採決の際には、児童はアンケートフォームで回答するようにします。

その際、匿名で行うこととし、誰がどのような回答をしたのかがわからないようにしていきます。

情報リテラシーの観点から、匿名で自分の考えを発信する際の留意点と責任をもった回答をするように指導することが重要です。

6. 単元の展開(6時間扱い)

単元名: 卒業プロジェクト ― 残りの時間でできることを話し合おう ―

【主な学習活動】

・第一次(1時)

① 学習の見通しをもち、話合いの目的・条件について具体的に考える。

・第二次(2時、3時、4時、5時)

② グループごとに役割を決め、話合いの進行計画を立てる。

③ 自分の考えをもち、主張や理由、根拠が明確になるように図や表で整理する。〈 端末活用(1)〉

④ 話合いを行い、それぞれの考えの相違点、問題点、改善点などについて図や表を活用しながら明確にし、仮の結論をまとめる。〈 端末活用(1)(2)(3)〉

【課外(特別活動)】決まったことを特別活動の時間に行い、さらなる改善点について考える。

⑤「伝えにくいことを伝える」を読んで、話合いがうまくいかないときにどう対応したり折り合いをつけたりしていけばよいか考える。

・第三次(6時)

⑥ 一人一人自分の話し合いたい内容を提案し、共通している友達と少人数グループを編成して、話し合う。

全時間の板書例と指導アイデア

● 単元の見通しと目的の明確化

イラスト/横井智美、大橋明子