タブレット端末の強みを活かした国語の授業 ― 森村学園初等部・不破花純先生の実践

GIGAスクール構想スタート後、一気に配付が進んだタブレット端末。どんな授業でどう使ったら効果的なのでしょう。

森村学園初等部の不破花純先生は、「共有」と「表現」をキーワードに、タブレットを活用しています。そこで、ご自身の失敗例も含めて、現場の先生たちが今すぐ取り組める実践をいろいろ紹介していただきました。授業でのタブレット利用についてまだ模索中、という先生たちへのヒントが満載です。

不破 花純 (ふわ かすみ)

森村学園初等部 教諭

Apple Teacher Swift Playgrounds認定。2018年度から横浜市の私立小学校、森村学園初等部に着任。2022年度、初等部内では4年生担当としてICT機器を活用しながら子どもたちの主体的な学びを引き出そうと実践している。2018年度より参加しているPanasonic株式会社主催のKWN Japanで、2018年度最優秀作品賞チーム指導者、2020年度心にとどく映像賞チーム指導者となっている。

目次

iPadを使うことが目的になってしまった失敗授業

今回ご紹介するのは3、4年生の国語の授業でのタブレットの活用です。今まで、iPadを使って子供たちに楽しく学んでもらおうと、さまざまな実践を行ってきました。でも、最初から活用がうまくいったわけではありません。まず、私が大失敗した授業についてお話しします。

4年ほど前、校内の授業研究で、「ありの行列」(大滝哲也)を取り上げました。「ありの行列」は、ウィルソン博士が、ありの行列はどうやってできるのかを説明している文章です。そこで、iPadを使い、ウィルソン博士になりきって説明してみよう、という活動を考えました。

この活動の目的は、本文から必要な情報を読み取って、要約してスライドにまとめることです。1画面目に自分の名前を書き、2画面目は本文から自分が説明したい文を選んで書き、最後の3画面目に結論を書いて、それを教室の前のスクリーンに映して説明することにしました。

ところが、当時はまだ、iPad一人一台体制ではなく、iPadを使う授業そのものが珍しい状況でした。そこで子どもたちはまず誰がiPadを触るのか、誰がタイピングするのか相談を始め、スライドを作る時は、スライドをかわいくデコレーションすることに夢中になりました。つまり、「要約してまとめる」ことではなく、iPadを使うこと自体が目的になり、活動の内容が薄くなってしまったのです。

この失敗を通して気づいたのは、私がiPadの「強み」をわかっていなかったということです。授業を参観した先生から、「この授業でiPadを使う必要はあった?」と言われたのですが、iPadの強みを理解した上で活用していれば、こういう結果にはならなかったと思います。

「共有」機能を使ってみんなで「目指せ40ワード」!

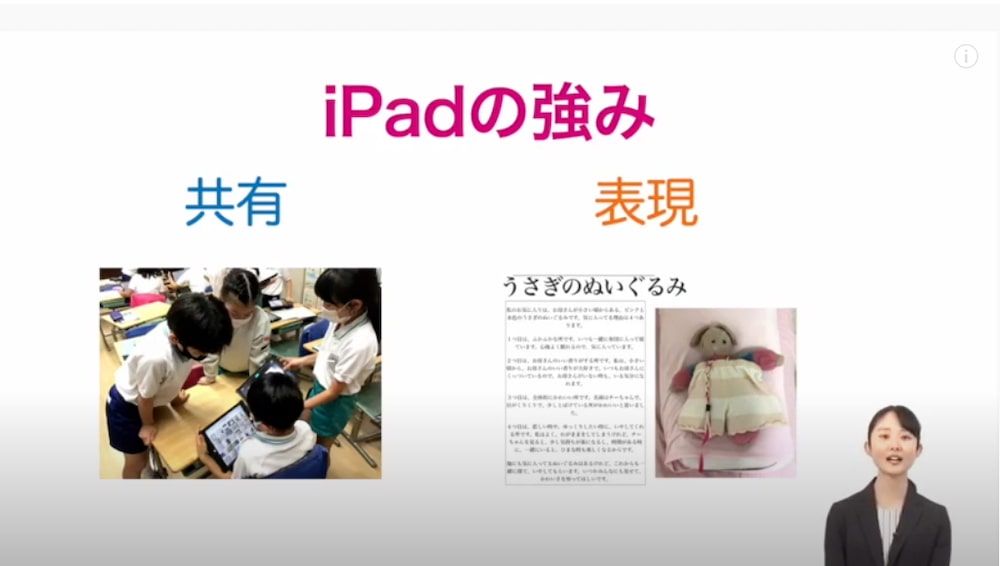

私が考えるiPadの強みは「共有できる」ことと「表現ができる」ことです。

「目指せ40ワード」では、「共有」機能を活用しました。これは、「うれしい」「おもしろい」などの気持ちを表すワードを別のことばで言い換えてみる活動です。一つの気持ちを言い表すにも、さまざまな表現があることを知り、それらの表現を使えるようになることが目標です。

この授業では、ロイロノートを使いました。活動は、まず選んだワードについてイメージを膨らませるところから始めます。例えば自分にとって「うれしい」とはどんな場面なのか、それぞれ思い浮かべてもらいました。そして、「うれしい」を、一人一人が別のことばに言い換えてロイロノートのカードに書き、それを全員で共有しました。

40人のクラスで40ワードを目指すので、他の人と表現が被ったら、やり直しです。時間制限を設けたこともあり、子供たちはゲーム感覚で楽しく取り組んでくれました。

全員が提出した後、私が良いと思った表現について取り上げて話したり、子供たちが良いと思った表現を発表してもらったりしました。お互いの表現を学んでそれを使えるようになるという、今後につながる活動になったと思います。