何のためにICTを使うか目標を立て まずは校務で教員が「感動」すること

Society 5.0時代に求められる教育や教員の資質とは何か。また、学校でICT活用を推進していくためには、どのようなマネジメントが効果的なのか。教育におけるICT活用に詳しい東京学芸大学教育学部の高橋純教授に話を聞いた。

インタビュー/東京学芸大学教授・高橋純

プロフィール

高橋純(たかはし・じゅん)

東京学芸大学教育学部教授。日本教育工学協会会長。教員養成フラッグシップ大学推進委員会臨時委員、文部科学省「教育データの利活用に関する有識者会議」委員などを務める。著書に『はじめての授業のデジタルトランスフォーメーション』(東洋館出版社)、共著に『すべての子どもがわかる授業づくり―教室でICTを使おう』(高陵社書店)などがある。

目次

どうなるのか誰にもわからない時代Society 5.0の教育とは

Society 5.0は、言ってしまえば、何が起こるのか、どうなっていくのか、誰にもわからない時代です。はっきりわかっていることは、ICTが非常に高度に発達しており、社会や経済のあり方が、大きく変化しているだろうということ。そこをめざしてみんなで努力して頑張っていこうというわけですが、明確なモデルや答えがあるわけではありません。

こうした社会で子どもを育てていく教師として、何が求められているのかを考えていかなければなりません。

まず言えるのは、「ハウツー」からの脱却が必要ということです。これまでの学習で扱っていた学力領域は、どんな教科でも、テストで力を測ることができる、答えがひとつに定まる問題が中心でした。そして、こうした問題の教え方は、黒板の書き方や効果的な設問など、ハウツーで身につけることができる方法が中心でした。

しかし、Society 5.0時代の入り口の今、こうしたハウツーで教えられる領域には、有名講師の授業動画やAIドリルの進出が始まっています。45分の授業で先生の一斉講義を聞いたり、穴埋め問題をやったりするよりは、有名講師の動画を見た方がわかりやすい、AIドリルでどんどん進めたいという子どもも実際に出てきています。ハウツー領域は、ICTへの置き換えがどんどん進んできているのです。

こうしたなかで、あえて教師が、人間が指導するべき学力領域はどこでしょうか。それはやはり、思考力・判断力・表現力に代表されるような高次な資質能力でしょう。思考力・判断力・表現力は、答えがひとつではない領域です。こうした答えがひとつではない学力領域の教え方は、単なるハウツーのくり返しでは習得できない領域であることを理解する必要があります。

時代が移り変わっても普遍的な大きな目標を掲げることが大切

では、ハウツーで教え方を学べない時代、何を指標にすればよいのでしょうか。私がいつもまわりの先生方に伝えているのは、「大きな目標をもちましょう」ということです。これは例えば、学習指導要領の解説にも書かれている「生涯にわたって能動的に学び続ける」力を養うことなどが考えられます。また、指導観の目標としては、「一人ひとりを主語にする」ことなどでもよいでしょう。

今後時代が移り変わっていくなかで、また新しい「○○力」が求められることは考えられます。しかし、時代がどう変わっても、生涯にわたって学び続けてさえいれば、対応していくことができるでしょう。一人ひとりを主語にする教育も、普遍的な価値観であるはずです。

先の見えない時代だからこそ、学校や学年が何をめざすのか、どういう子どもたちを育てていきたいのか、きちんと学校教育目標や学年目標を掲げていくことが大切です。そして、こうした大きな目標を軸に、日々の実践を考えていけばよいのです。

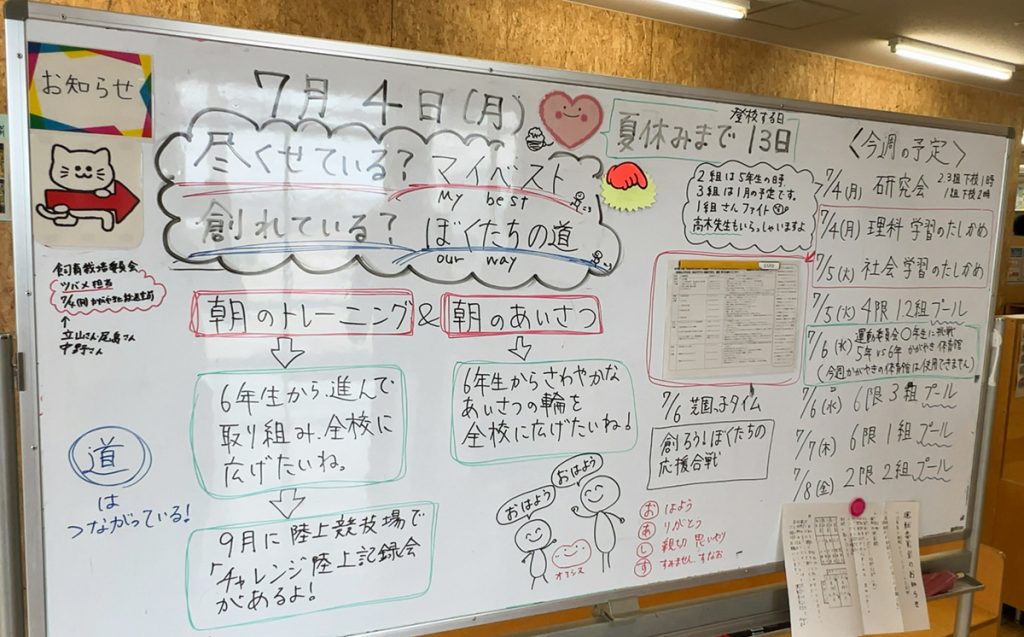

例えば、富山市立芝園小学校の6学年では、「尽くせている? マイベスト 創れている? ぼくたちの道」という学年目標を掲げていて、いつも目につく場所にホワイトボードで掲示しています【資料1】。これを具体的な活動にしたものが、「朝のトレーニング」や「朝のあいさつ」です。

このように、学年目標を見えるところに掲げ、それを具体に落とし込んだ実践を日々考えていくことは、先生方の肝に銘じる意味でも効果的でしょう。非常にいいアイデアであると感じています。