小5体育「陸上運動(走り幅跳び)」指導アイデア①

文部科学省教科調査官の監修による、小5体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「陸上運動(走り幅跳び)」の単元を扱います。

執筆/京都市公立小学校教諭・山田英範

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

京都市教育委員会体育健康教育室首席指導主事 ・山口淳

目次

単元名

仲間と共に「タッ・タ・タン ジャンプ!」

単元目標

●知識及び技能

走り幅跳びの行い方を理解するとともに、リズミカルな助走から踏み切って跳ぶことができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

自己の能力に適した課題の解決のしかた、記録への挑戦のしかたを工夫するとともに、自己や仲間の考えたことを他者に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

走り幅跳びに積極的に取り組み、約束を守り助け合って運動をしたり、勝敗を受け入れたり、仲間の考えや取組を認めたり、場や用具の安全に気を配ったりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

走り幅跳びでは、その行い方を理解するとともに、試技の回数や踏切ゾーンの設置などのルールを決めて競争したり、自己の記録の伸びや目標とする記録の達成をめざしたりしながら、リズミカルな助走から力強く踏み切って跳ぶことができるようにします。

競争では、どの子供もがんばれば勝てるかもしれないと思えるようなルールを工夫する必要があります。また、記録の達成をめざす学習活動では、自己の能力に適した課題をもち、運動の行い方を理解しながら、記録を高めることができるようにすることが大切です。

今回は、経験や技能の個人差に応じた学習活動が設定しやすいように、記録の達成をめざすことを中心とした授業づくりを考えてみました。

単元前半では、自己に適した助走距離を探りながら何度も記録に挑戦し、そのなかで自己の課題を見付けます。

単元後半では、自己の課題に合った練習を通して、さらに記録を伸ばすことに挑戦します。そのような活動のなかで、仲間と教え合ったりICT機器を活用したりしながら、「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」を偏りなく育成するような授業づくりをめざしましょう。

〈新型コロナウイルス感染症対策〉

*地域の感染状況により、以下の配慮の例が考えられます。

・子供たちに授業前後の手洗いを徹底するようにします。

・活動中は不必要に大声を出さないようにします。

・集合・整列時は子供どうしの適切な間隔を確保するようにします。

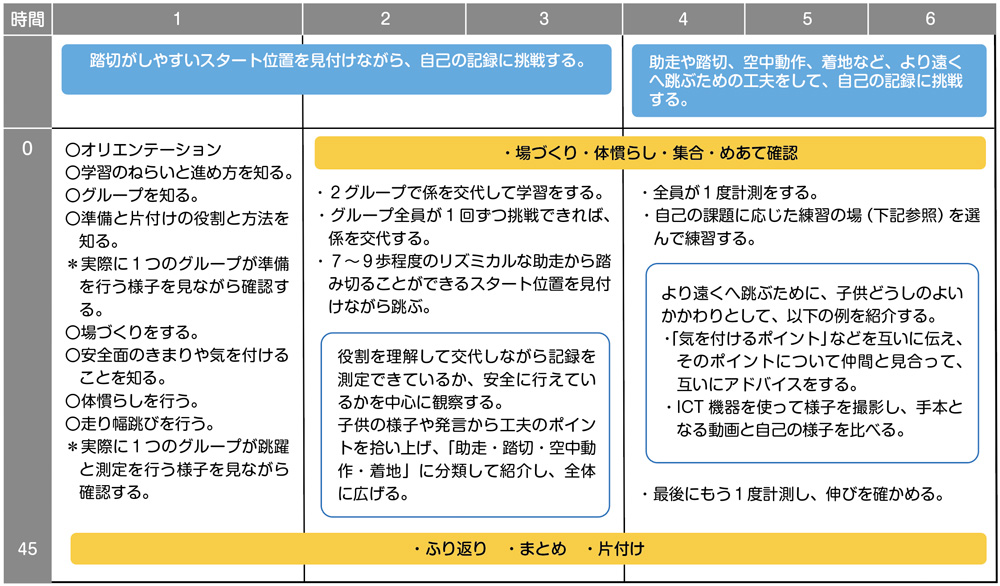

単元計画(例)

楽しく運動をしよう

運動との出合い

活発な活動のなかに豊かな学びがある学習にするためには、事前準備と1時間目の導入がポイントです。

単元に入る前に準備をしておきましょう

①グループを決めておきましょう

・どの子供も安心して取り組めるグループをあらかじめ決めておきましょう。

②砂場を掘り起こしましょう

・掘り起こすことで、砂と砂の間に空気が入って砂全体が柔らかくなります。けがの防止のために、単元に入る前に、そして毎回の授業の前に掘り起こしましょう。

・同じ学年や体育部の教員で分担・協力して行ったり、スコップの使い方などの安全指導を徹底し、子供と教師で一緒に行ったりすることも考えられます。

③ポイントを打っておきましょう

・子供が自分たちで準備ができるように、事前にポイントを打っておきましょう。

④自己の「めやすの記録」を知らせておきましょう

・目標をもって挑戦することは、積極的に学習に取り組むための有効な手立てになります。

【めやすの記録の計算式(例)】

・(14-(50m走のタイム))×62=走り幅跳びのめやすの記録

・立ち幅跳びの記録×2=走り幅跳びのめやすの記録

※走り幅跳びのオリンピック記録を紹介することが、意欲付けになる場合もあります。例えば、オリンピック選手の記録は、教室の端から端までよりも長いことなど、身近な物に例えるとより驚きが増します。

1時間目の導入時に押さえておくべき大切なポイント

小5体育「陸上運動(走り幅跳び)」指導アイデア②

「工夫してもっと楽しく運動をしよう」はこちら

イラスト/佐藤雅枝