自然事象との出会わせ方、夏休み明けの授業の導入の工夫! 【理科の壺】

楽しかった夏休みが終わろうとしています。夏休み明け、授業を楽しくスタートできるようにしたいですね。導入を工夫することで、子どもたちは、進んで学習に取り組めるようになります。導入の工夫だけで主体的に学び続けることは難しいですが、導入が楽しくなければ子どもたちは乗ってきません。夏休み明け、楽しく授業を始められるようなアイデアを紹介します! 優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?

執筆/神奈川県公立小学校教諭・境 孝

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.3年生 「日なたと日かげ」の導入 「かげふみを午前と午後の二回やる!」

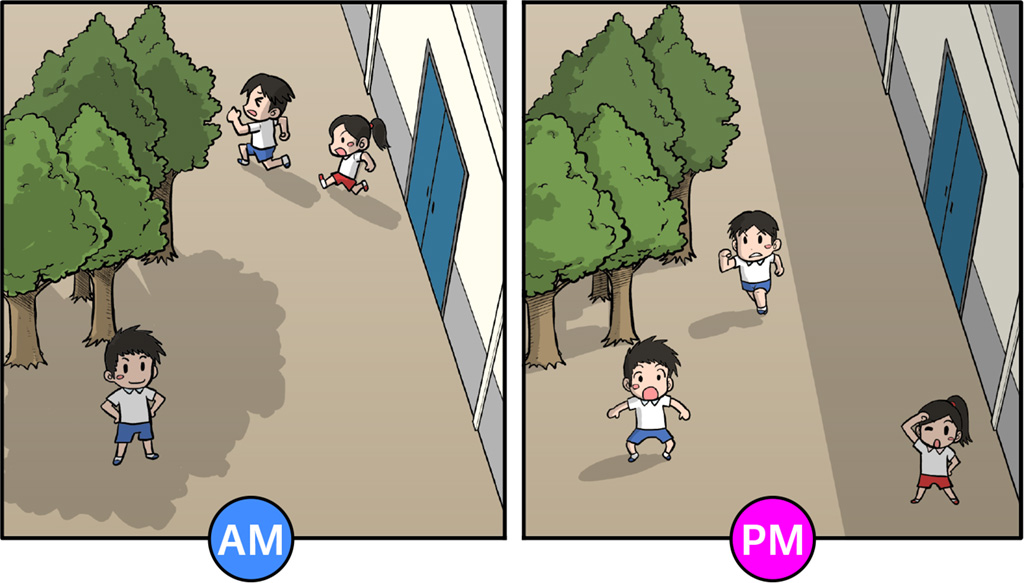

「日なたと日かげ」の学習の導入で「かげふみ」で遊ぶことがあります。遊びから学習の導入をすることは、子どもたちにとって楽しい活動になり意欲が高まります。さらに楽しく、問題を見いだす力も付けるために「かげふみ」を「2回」やってみましょう。午前と午後など、時間を空けて行うと影の変化が大きいので効果的です。さらに、日陰になる場所を「安全ゾーン」など名前を付けておくとよいです。子どもたちが考えた名前ならさらに良いです。

例えば午前中の早い時間にかげふみで遊んだ場合、午後は「安全ゾーン」の位置が変わっているはずです。それを見た子どもたちは「あれ、安全ゾーンの位置が変わっているぞ?」と疑問をもち、そこから「時間がたつと影の位置はどのように変わるのだろうか」といった問題を設定することができます。

自分の学校の校舎や木、建物の影の位置がどのように変わるのか事前に調べておくと午前→午後がよいのか、午後→午前がよいのか考えることができます。

かげふみを「2回」やってみることで、楽しみながら問題を見いだす力をつけられるようにしていきましょう。

2.4年生 「ものの温度と体積」の導入 「シャボン玉で遊ぶ!」

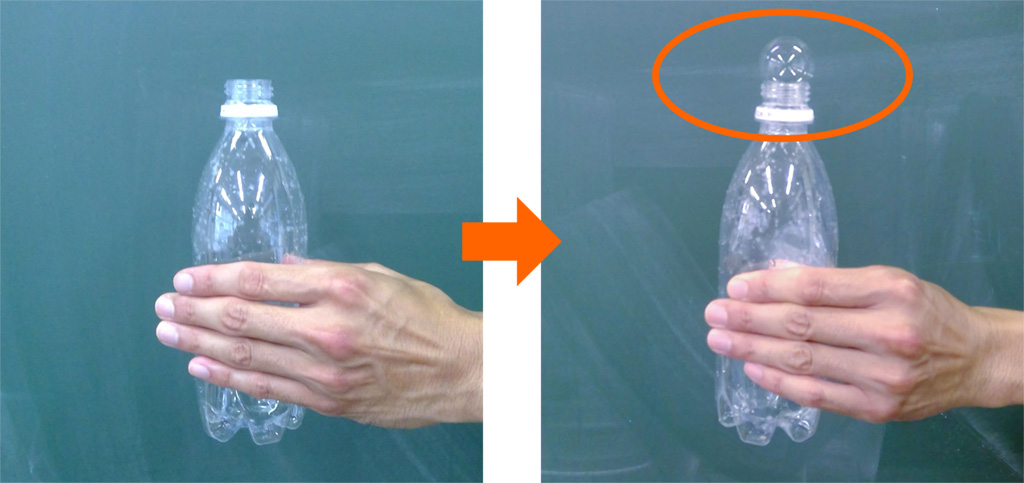

「ものの温度と体積」の導入では、「シャボン玉」で遊びます。それだけで楽しいですね。その後、「シャボン玉が膨らんだのはどうして?」と聞けば、「空気を入れたから」「空気が加わったから」と返ってくると思います。そこで、「先生は吹かなくても膨らませられるよ。」と言いながら、ペットボトルなどの口にシャボン液を付けてペットボトルを圧してへこませます。すると当然シャボン膜が膨らみます。それは、「へこんだ部分の空気が上に行ったから」と考えることができます。次に、瓶を用意して、「今度は圧さないで膨らませるよ。」と言いながら、瓶を握ります。すると、温められた空気が膨張してシャボン膜が膨らみます。その様子を観察した子どもたちからは、「やってみたい!」という声が上がると思います。瓶やペットボトルをいくつか用意しておけば子どもたちが試すこともできます。そこから、「空気は温められたらどうなるのだろうか。」といった問題を見いだすことができます。「上に行ったのかな。」「膨らんだのかな。」という予想をすることもでき、実際に体験したことを基に根拠のある予想をする力を付けることもできます。