探究授業で宇宙食開発! 福井の高校生開発「サバ缶」ISSへ届く~14年の教育チャレンジ

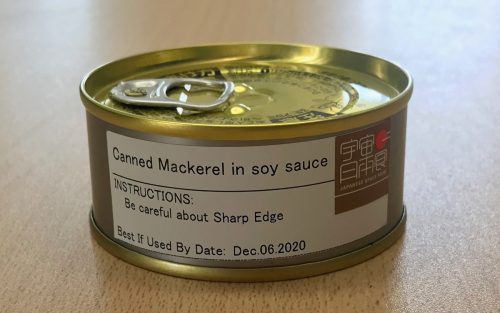

2020年11月、野口宇宙飛行士が国際宇宙ステーションからYouTubeで「おいしい、優秀!」と食レポした宇宙食「サバ醤油味付け缶詰」。これを開発したのは、福井県立若狭高校の高校生たちでした。探究活動の授業で、地元の特産品であるサバを使った宇宙食開発にチャレンジ。14年にわたる継続的な実践が実り、JAXA認証の宇宙日本食として実際に採用されたのです。

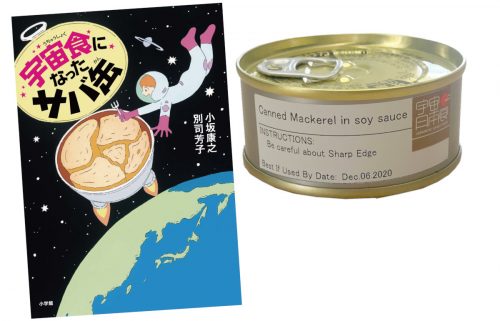

長期に渡ってこの探究活動を指導してきた小坂康之先生によってまとめられた本(別司芳子・共著)が、この度、児童書として発刊されました。課題の深め方、地域との連携の苦労、継続していくための原動力…それらはどのような指導のもとに生まれたものだったのでしょうか。『宇宙食になったサバ缶』共著者・小坂先生に14年にわたる探究活動の成功のポイントを解説していただきます。

執筆/福井県立若狭高校教諭・小坂康之

目次

探究学習を実りあるものにするために

みなさん、福井県の高校生が、JAXA認証の日本宇宙食「サバ缶」を、国際宇宙ステーションの日本人宇宙飛行士に提供していることをご存知ですか?

日本宇宙食「サバ缶」開発には、若狭高校の探究活動の14年間もの歴史があります。14年も続いたのは、一言でいうと、教員も生徒も「楽しんで学べたから」です。

はじめにお伝えしますが、「すぐに役に立つ」「そのまま使える」指導アイデアは、本稿や著書にはないかもしれません。しかし、「今から探究活動や総合的な学習に取り組もう」もしくは「なかなかうまくいかない、楽しくない」と思っている先生方には、「明日からこういう考え方でやろう」とか「ちょっと楽になったかも」と思える部分があるかもしれません。そして、それが最大の近道になるかもしれません。本稿が、全国の先生方の教育活動の一助になればと願います。

14年続いた探究活動の成果~宇宙食になったサバ缶

「夢って本当に叶うんだな。14年もかかったけど楽しかったなあ」

令和元年9月、凄まじい閃光と轟音を響かせながら種子島宇宙センターからH2Bロケットが打ち上がり、“生徒の思いと地域の希望が詰まったサバ缶”が宇宙に飛んでいきました。

そして令和2年11月、その日が突然来ました。

「ジューシー。」「味がしっかりしみていておいしい。」

野口宇宙飛行士の発信するYouTube第1号での食レポ、ついに高校生が開発製造したサバ缶が宇宙で食されたのです。小浜水産高校から始まり14年続いた探究活動の夢が実現した瞬間でした。

きっかけは何気ない生徒の一言からでした。平成18年、食品衛生基準HACCP(ハサップ)についての授業中のことです。

「先生HACCPは、NASAが開発したのだったら、このサバ缶、宇宙に飛ばせるんちゃう?」

「面白い、やってみよう。」

しかし、容易には進みませんでした。ある年は脱線して、サバ缶ではなく流行した「宇宙生キャラメル」を開発してしまう。ある年は誰も引き継がず、進まない……。

そんなこともありましたが、時には、何百ページにも及ぶJAXAへの申請書類を作成。保存検査や粘度や味を改善する研究を行ったりもしました。中でも、生徒たちは宇宙飛行士の求める「濃い味付け」や「家庭的な味」という難題に応えるための様々な仮説を設定し、取り組んだ活動は圧巻でした。そんな高校生たちのサバ缶開発のワクワクの軌跡を、小学生の子どもたちにも伝えたいという想いで、児童書にまとめたのが、著書『宇宙食になったサバ缶』です。

宇宙食になったサバ缶を高校生が開発したというと、アオハル的*な物語や、教員がとにかく一人で頑張っていることを想像しますが、サバ缶開発には、すべての教育に参考となるかもしれない、生徒や地域との対話やコミュニティの形成などを模索してきた軌跡があります。本稿では、その土台となる教育の軌跡を少しご紹介させていただきます。

*「アオハル」……「青春」を訓読みしたもの。『別冊マーガレット』連載漫画「アオハライド」、『週刊ヤングジャンプ増刊』連載漫画『アオハル』などの人気から生まれた言葉。