私たちの町の安全マップをつくろう! 小5「総合的な学習の時間」アイデア

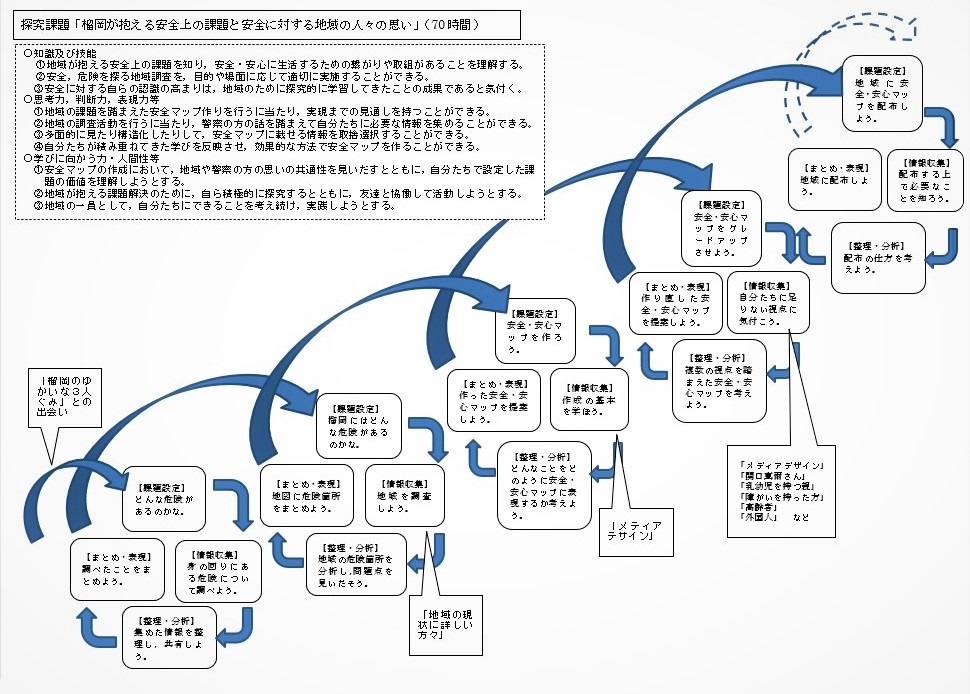

5年生の2学期におすすめの「総合的な学習の時間」の指導アイデアを紹介します。宮城県の齋藤浩平先生が、数年前に実践した「私たちの町の安全マップをつくろう」の学習を例に、活動の質を上げるための事前準備、探究サイクル図の作成による活動の探究化、2種類の振り返りシートの活用などのポイントなどを解説します。

執筆/宮城県公立小学校教諭・齋藤浩平

目次

育成したい資質・能力に照らし合わせた学びどころの設定

二学期は、活動が軌道に乗ってくる時期です。一学期に自分たちの目指す方向性を決め、やるべきことが明確になってくると子供たちも意欲的になります。このまま活動を進めるべきか、一度立ち止まらせるべきか、子供たちの伴走者としては迷うときがあります。そのようなときに立ち返るべきは、育成したい資質・能力です(下図参照)。年度初めに設定したものを再度確認し、どのような活動にしたら資質・能力を効果的に育成することができるかを考えることが肝要です。

次項からは、地域を安全・安心な町にしたいという思いの下、安全マップを作成した活動を事例とし、授業アイデアを紹介していきます。

活動例①:目的を明確にした情報収集

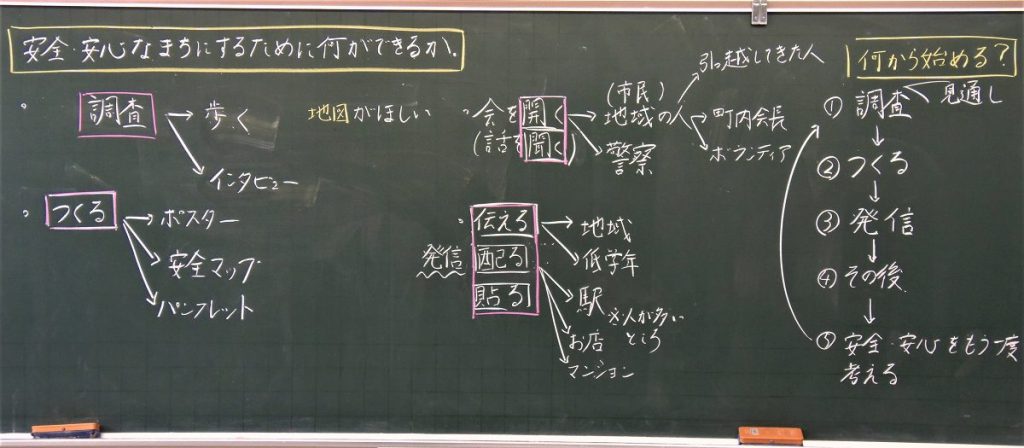

安心・安全な町にするために、自分たちがすべきことを整理しました。その中で、まずは地域の現状について調査する必要があると子供たちは考えました。しかし、調査活動をするときには、目的や方法などを明確にしておかないと貴重な時間を無駄にすることになってしまいます。そのため、警察の方を呼んで地域を調査するときのポイントについて教えていただくことになりました。

ゲストティーチャーから話を聞く際には、話していただく内容について打合せをしておきましょう。また、調査活動を行うときには、子供たちと目的と方法について確認しましょう。

地域を調査するときに大切な視点は何でしたか?

危険な場所は、「入りやすくて見えにくい」を意識するとよいことが分かりました

安全な場所を見付けるときには、「入りにくくて見えやすい」ところを探すことが大切だと○○さんが言っていました

教えていただいたポイントを押さえて、地域を調査しましょう

ゲストティーチャーから話を聞いた後には、ポイントを振り返り、学びの履歴として残しておきましょう。地域を調査する際には、一人一台端末等を活用して気付いたことをすぐに記録できるようにすると効果的です。