星峯西小学校の教科別実践例をチェック! Part3【先進的な自治体&小学校のICT活用実例】④

前回まで、鹿児島市立星峯西小学校の、2021年度の実践をふり返りながら、そこから同校の先生方が気付いたことなどについて紹介をしてきました。今回は、それを受けた2022年度の同校の実践の方向性や、これから力を入れて取り組もうとする先生方へのアドバイスなどを紹介していきます。

目次

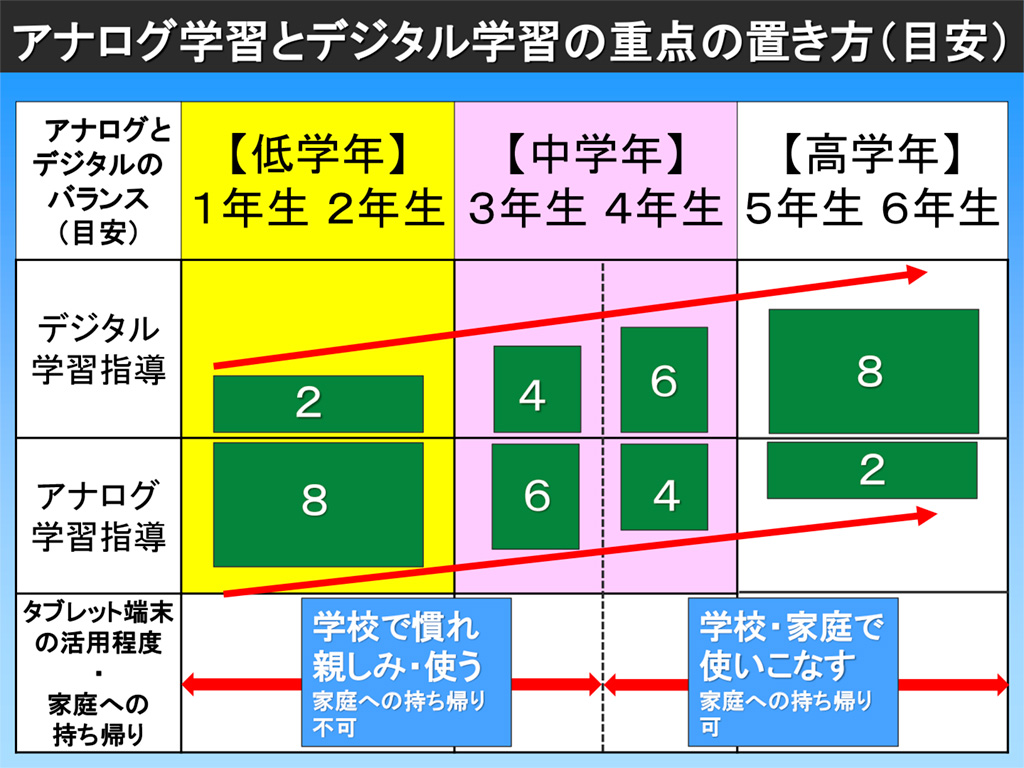

低学年ではアナログの比重が高く、学齢に応じて次第にデジタルの比重が高く

こうした2021年度の実践をふり返りつつ、2022年度以降の実践について、谷口源太郎校長は次のように話します。

「2021年度の多様な取り組みはコロナ禍だから進んできたところもあります。実際に『今、コロナ禍だからやっているんでしょ』という声もありました。しかし、最初にお話しした通り、情報活用能力はコロナ禍の有無に関わらず、今後の社会を生きる子供たちにとっては必要なものだと考えています。

そのため、これまで確かな学力の育成を図るため、授業と補充指導と家庭学習を連動して行ってきたアナログの実践に、デジタルの学習指導を積み重ねていって、そこでどういう組み合わせ方で、どう取り扱っていけば、よりよい学習指導ができるのかということに全教科で取り組み始めたところです。

これはあくまで仮説ですが、学齢によって、アナログとデジタルの比重は異なるべきだろうと考えています。ごく簡単に言えば、低学年ではアナログの比重が高く、学齢に応じて次第にデジタルの比重が高くなるというイメージです。例えば、タブレットの使用も3年生までは学校内で学習に使って慣れ、次第に多様なことに使えるようになり、4年生以上の高学年が家庭に持ち帰って学習に使うようなイメージで考えております。

その具体を授業分野、補充指導分野、家庭学習分野で実践を重ね、どのようなバランスで実施することがより効果的なのか、文部科学省の資料なども参考にしながら進めたいと思っています。

実際に文部科学省もそれを考えて、StuDX Styleという事業を立ち上げていますし、経済産業省もEdTechという支援を行っているのだと思います。そうした状況も踏まえ、本校では、これまでの学習指導にデジタル機器が加わったことで、より効果的だったとか成果が上がったという実践と成果を積み重ねていきたいと考えています。

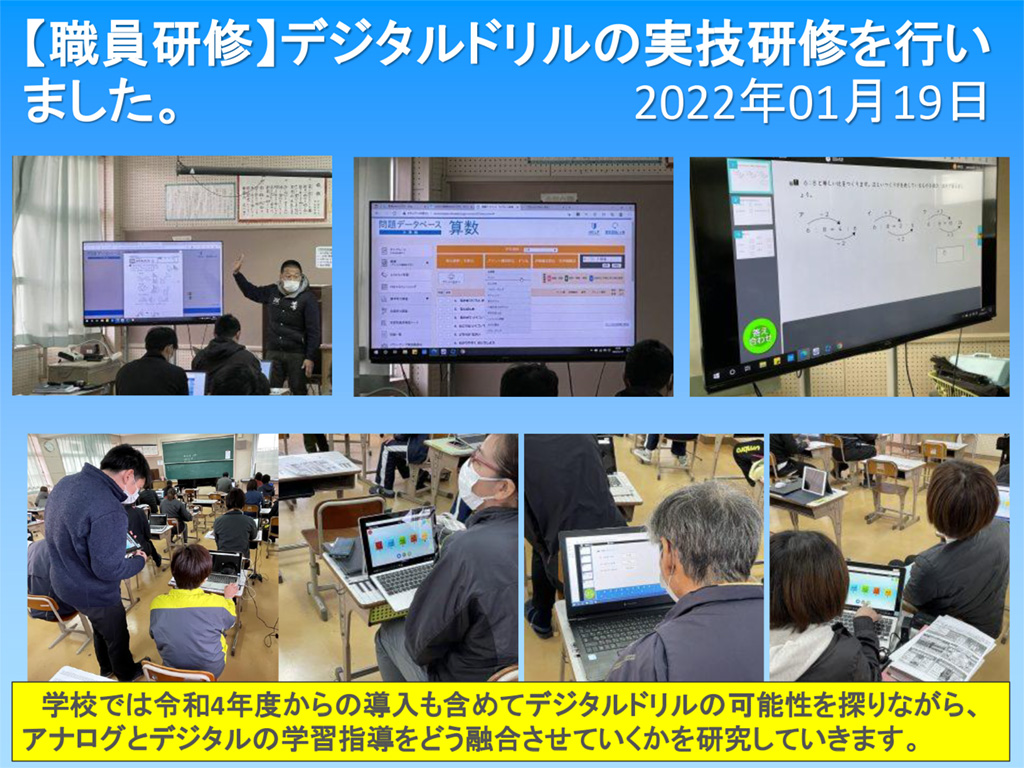

ちなみに2021年度末の1月からデジタルドリルをモニターで使わせていただいていますが、それを授業中ならどう使い、補充指導や家庭学習ならどう活用するかということの実践研究を進めていきたいと考えています。その成果については、国や県の学力調査などを活用して、結果は他校にも広く還元をしていきたいと思います」

七夕弘和教諭は先生方の様子を踏まえて、次のように2022年度の実践への期待感を話します。

「私もこのような実践は2021年度が初めてだったので、いろいろ試行錯誤しながらやってきましたが、先生方も同様だったと思います。私は理科専科ですから、1度使った教材類は3クラスで3回使えるわけで、成果や課題を確認しやすい立場でした。

先生方は自分の学級だけでの試行錯誤でしたが、ここまで実践を重ねて、自信も付いてきたと思いますので、2022年度は『これがよかったから、これを使ってみて』と言い合えるようになると思いますし、それは子供の学習の向上だけでなく業務の効率化にもつながって、よりよいと思っています」