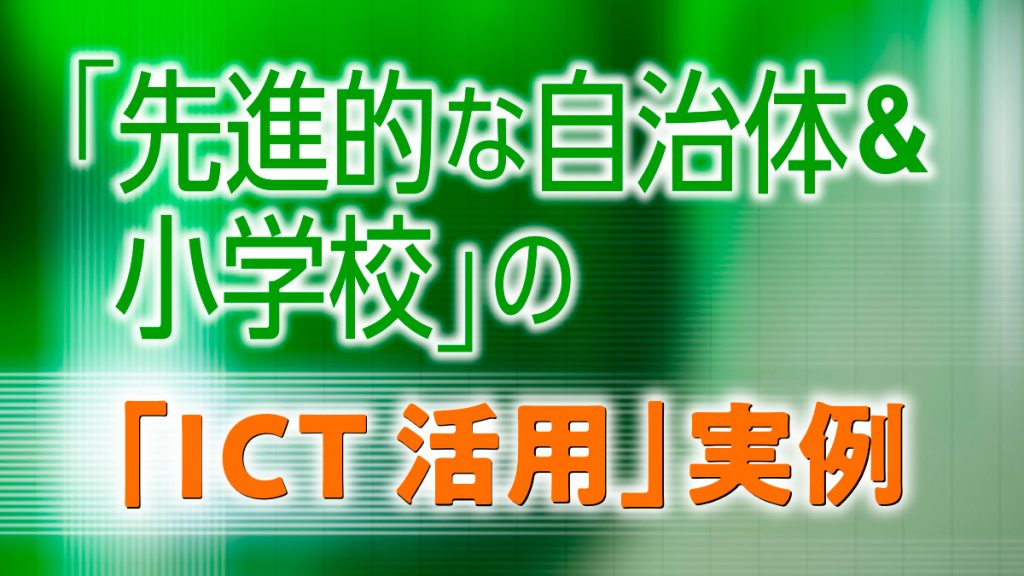

星峯西小学校の教科別実践例をチェック! Part2【先進的な自治体&小学校のICT活用実例】③

前回は、鹿児島市立星峯西小学校で、授業実践が進められていく過程を紹介しました。今回は、そうした実践を少しずつ積み上げながら、オンライン授業などに取り組んでいく過程を中心に紹介していきます。

目次

子供たちが各家庭から参加すれば、マスクが外せて互いに表情を見ながら交流できる

授業実践が進むなか、二学期からはオンライン授業などにも取り組み始めた、と七夕弘和教諭はふり返ります。

「本校でタブレットの持ち帰りを始めたのは2021年の9月からです。ちょうど8月に感染者が増えているので、市教育委員会から持ち帰りも検討してほしいとの通達があり、それを受けて、急ぎ各家庭の通信環境の調査を行いました。本校の場合は、95.7%とかなり高かったので、残り4.3%の家庭に、本市が準備してくれているモバイル・ルーターを貸し出せば、十分にできそうだということが分かりました。

そのときにタブレットを持ち帰らせることや自宅にWi-Fi環境がない家庭にはルーターの貸し出しをすること、さらにそれらは学校の学習だけに活用する旨の同意書、また市教委作成の使い方ガイドに関する漫画なども配付しました。加えて、貸し出しに関しては借用の確認書も出していただきました。

そして、最初の接続に関するテストを行うため、接続の手順書も配付し、保護者に協力をお願いしました。トラブル対応に関しては電話対応ではなく、ウェブで受けるようにしました。そこから、9月初旬に実際に持ち帰って、Wi-FiにつないでロイロノートやNHK for schoolが見られた、という確認を送信してもらいました。各家庭では、わずかに数名接続がうまくいかない子もいましたが、翌週修正方法を確認し、そこからオンライン授業に入っていきました。

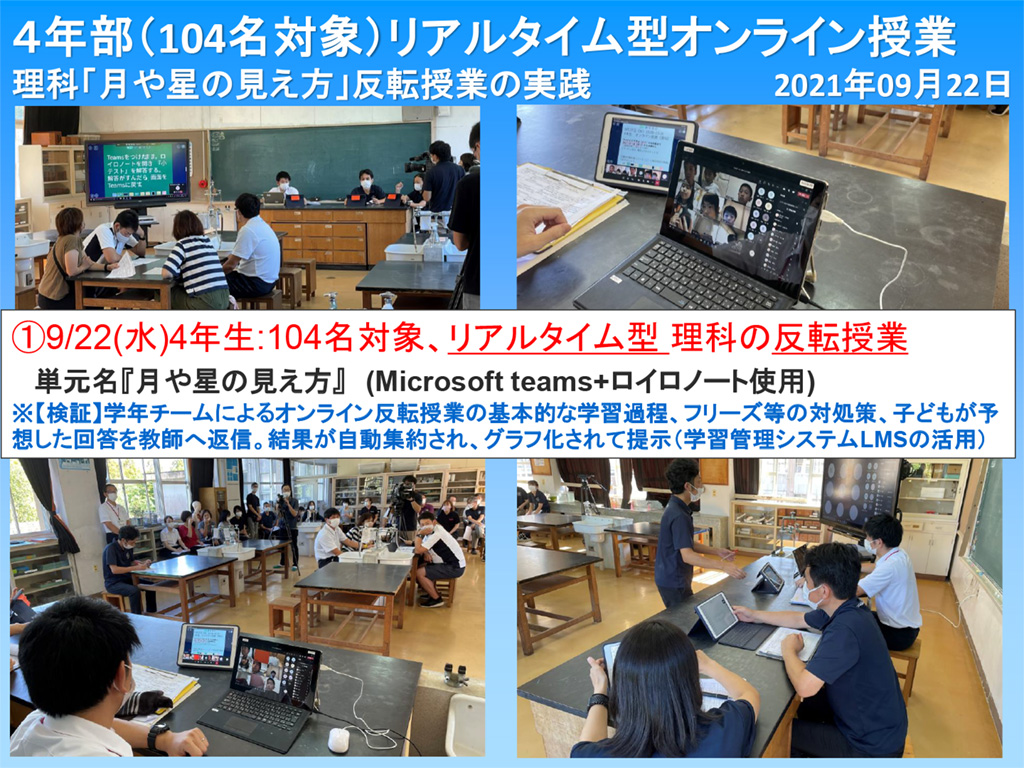

オンライン授業に関しては、9月22日に開始したのですが、それまでの間にスケジュールを保護者に通知していきました。そのとき、チャット機能やカメラ機能を必要時以外はオフにするとか、トラブルの場合は電話ではなく、メール機能で伝えるなどの細かいルールを確認しておきました。また、パスワード管理や再起動の仕方などについても、事前に保護者にも伝えて支援をお願いしました」

「実はこうしたトラブル回避のための事前通知や確認に関しては、持橋知行教諭が先発隊として実際にオンライン授業をやってみたときに見えてきた課題を反映したものなのです」と谷口源太郎校長。

持橋教諭はその先行実践について次のように話します。

「七夕教諭はロイロノートで実践をしましたが、私の先行実践はTeamsを使った授業でした。この頃、学校が4時間で終わるし、授業中もマスクをしてなるべく近付いて話をしないといった状況だったので、インタラクティブで心の交流もできるような授業にしたいと思ったからです。実際に各家庭からの参加ならマスクも外せますし、互いに表情を見ながら交流ができることを期待したのです。

そこで4時間目の授業後に子供たちが各家庭に帰った後、オンライン授業の実験を行うことにしました。なかには、家庭ではなく放課後児童クラブに通う子もいましたが、そうした子は夜に別途行うことにしました。そうやって、オンラインでつなげる試験を行うと、うまくつながらない子がその場で学校に電話をしてきて、私がオンライン画像のなかで電話を受けて説明をするような状況も生まれました。トラブルのときは、電話ではなく、メール機能で受けるといったことは、そういう課題を元に決めたルールです」

このように二人の担当が互いに得意分野で実践をリードし、そこから見えた新たな課題を改善に生かすことでよい実践事例を積み上げる。さらに、それらを参考にしながら行った他の先生方の実践を、谷口校長が校内外を問わず、広く伝えていくことで、学校全体に実践が広がったと言います。

ICTに取り組んでみると、「あれにも活用できないかな」と多様に実践が広がる

二学期に、オンライン授業実践を始めて以降は、次第に、先生方からの意見で、多様な実践に取り組み始めることができたと、谷口校長は話します。

「持橋教諭、七夕教諭が実際にオンライン授業を実践するようになってから、他の学級でも活用が行われるようになりました。特にコロナ禍が鹿児島でも広がってくると、濃厚接触者になって登校できない場合もありましたので、そういう子に対しての一部オンライン授業のような実践も行ってきました。

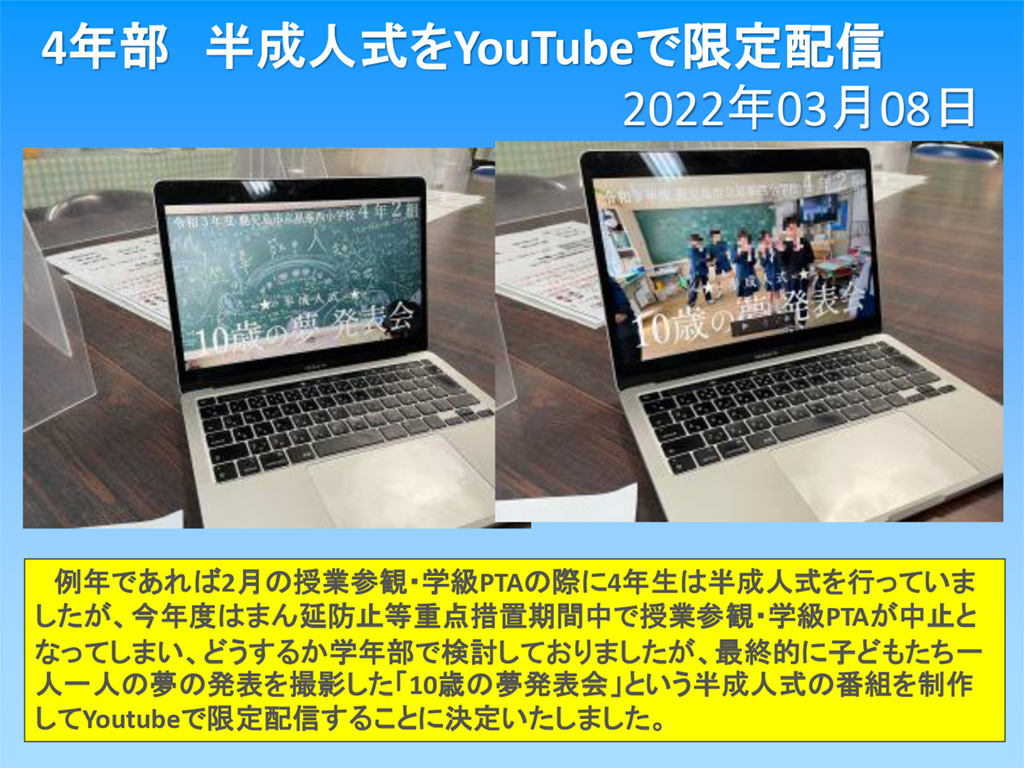

そうした実践を重ねていくと、オンラインでの配信を他にも活用しようという声が出てきました。例えば運動会も、コロナ禍では行事への参加者数を限定する必要があるため、YouTube配信を行うことにしました。三学期の4年生の半成人式も、例年は体育館で自分の夢を発表し、それを保護者が見てくださるようにしていましたが、動画を撮ってオンデマンドで配信をしようという話になり、実践しました。

さらに、卒業式や終業式もYouTube配信を行うなどしてきました。

実際に2021年度末の卒業式は、例年通り私から全員に卒業証書を渡すことが難しいので、3クラスの代表者3名に渡し、そこから各クラスで授与していくところをライブ配信しました。それは保護者からも喜ばれ、『参加者は各家庭1名に限定されたけれども、職場で見られたり、離れている祖父母も見られたりしてありがたかった』という声がありました。

このように実際に取り組んでみると、『あれにも活用できないかな』『ああ、これでもできそうだ』と多様に実践が広がっていくのです。2022年度の入学式も同様の状況ですが、そのようにやり方を共有すると、それが積み重なって広がり、今に至っているという感じです」