自治体で取り組む「水平型コミュニティ」ICTシステムづくり【先進的な自治体&小学校のICT活用実例】①

文部科学省は、GIGAスクール構想を浸透させ、学びを豊かに変革させていくために、StuDX Styleというサイトを立ち上げています。ここには多様な実践事例が紹介されていますが、このサイトの事例提供や編集協力として、名を挙げられている組織の一つに、鹿児島県の鹿児島市立学校ICT推進センターがあります。

そこで、同センターや同市立星峯西小学校で、GIGAスクール構想により、教育をどのように豊かに変えていこうとしているのか、取材を行うことにしました。

目次

GIGAスクール構想以前でも情報機器の整備率が高く、2人に1台

まず、鹿児島市立学校ICT推進センターの木田博所長は、同市のこれまでの状況について次のように話します。

「本市は以前から情報教育に力を入れてきており、本センターの前身となる学校情報センターは1987年1月に設置しています。当然、ICTやネットワーク環境の整備に力を入れており、GIGAスクール構想以前では全国の中核市の中ではおそらく最も情報機器の整備率が高く、2人に1台の整備がされていました」

鹿児島市教育委員会の辻慎一郎教育部長は、自身の若手教員時代から情報機器の活用に取り組んできており、当時をふり返りつつ、現在の状況について次のように話します。

「今のGIGAスクール構想の1人1台は、私の若い頃には夢のような話で、現役のうちにそれが実現したのは嬉しい限りです。

正直言って、学校は最近の情報化の波に乗り遅れてきたように思います。私が教師になった30数年前は、自宅にはパソコンはなくても学校にはあり、学校のほうが進んでいました。しかし近年は、通信環境も機器整備も家庭のほうが進んでいるような状況です。家庭がそうなっているということは当然、子供たちは社会に出てからICT機器を使うことが必須になるわけですから、当然、学校でも活用できることが必須でしょう。それがGIGAスクール構想によって、やっと時代に追いついたと感じています。これによって、いよいよ学校が変わることに期待をしているところです」

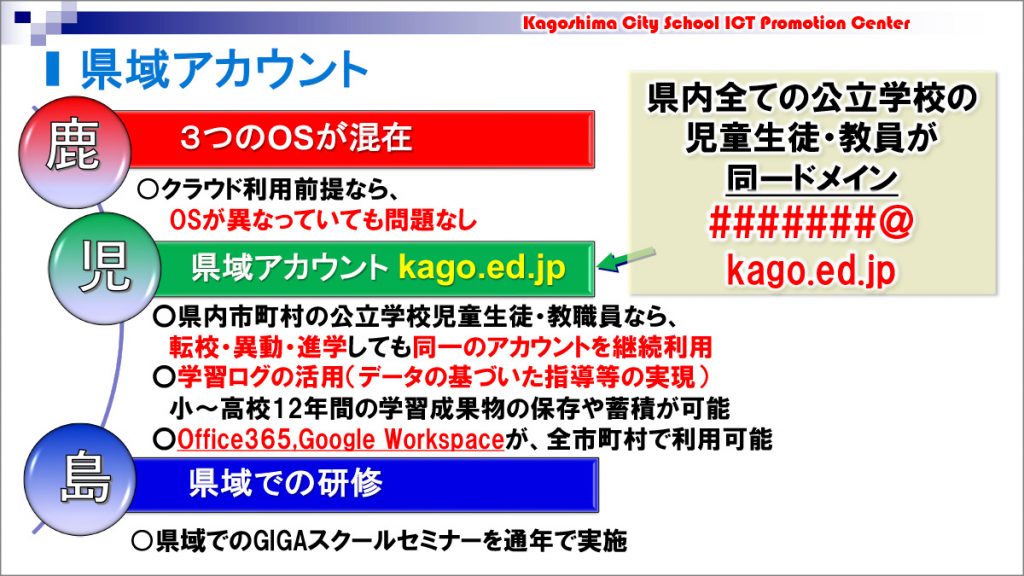

小学校から高校までの子供も先生もみんな同じドメインをもつ

では、学校の変革を支えるため、同センターを中心に、どのような取り組みを進めてきているのでしょうか。まず、環境整備について木田所長は次のように話します。

「本市、本県の特徴的なものとしてはまず、県域アカウントが挙げられます。これは、私が鹿児島県総合教育センターに3年間在籍していたときに担当したのですが、本県内の43市町村が、@kago.ed.jpという同じドメインをもつというものです。

小学校から高校までの子供も先生もみんな同じドメインをもっていますから、県内のどこへ異動しても学校種が変わっても、同じドメインを使い続けられるのです。本県の場合は、教員生活の間に1、2度の離島での勤務も含め、市町村間の異動を経験しますが、教員である限りは、どこに住んでいても自分のアカウントを使い続けられますし、児童・生徒も県外に移ったり、私立に行ったりしない限りは、12年間使い続けられるのです。

これによって、子供たちの学びを12年間、ずっと追い続けることが可能になります。加えて、各自治体が個別に導入するよりも、予算削減ができたり、管理業務の負担軽減ができたりするなどのメリットもあるのです」

このような取り組みが及ぼす影響について、辻教育部長は次のように話します。

「これによって例えば、評価についても大きく変わることが期待されます。これまで先生方は、本時や単元の中での子供の変容などはよく見とっていましたが、年間を通じた変容や小・中・高校と進学に伴う学校種を越えた変容など、長期的な視点で子供を評価することは十分ではなかったのではないでしょうか。しかし、県域アカウントの導入によって、より長期的に子供の学びの足跡を追跡し比較していくことで、一人の子供を継続的に、長期的に評価を行い、一人ひとりをより適切に支援したり、指導の改善を図ったりすることも可能になると思っています。

そうしたことから、他の県などで本市のGIGAスクール実践についてプレゼンを行うと、特に県域アカウントについては、とてもよいと評価されますし、私立の学校で研修をさせていただいた際、『県域アカウントに入れないか』という声もいただいたことがあります」