小6 国語科「漢字の形と音・意味」全時間の板書&授業アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、小6国語科「漢字の形と音・意味」(光村図書)の全時間の板書、発問、想定される児童の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員・執筆/山梨大学大学院教授・茅野政徳

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元は、漢字のへんやつくりといった形に着目し、同じ音を表す部分や、同じような意味を表す部分を見つける活動を通して、文字文化としての漢字の由来、特質などを理解し、そこで得た知識を今後の読字や書字に生かす力をはぐくみます。

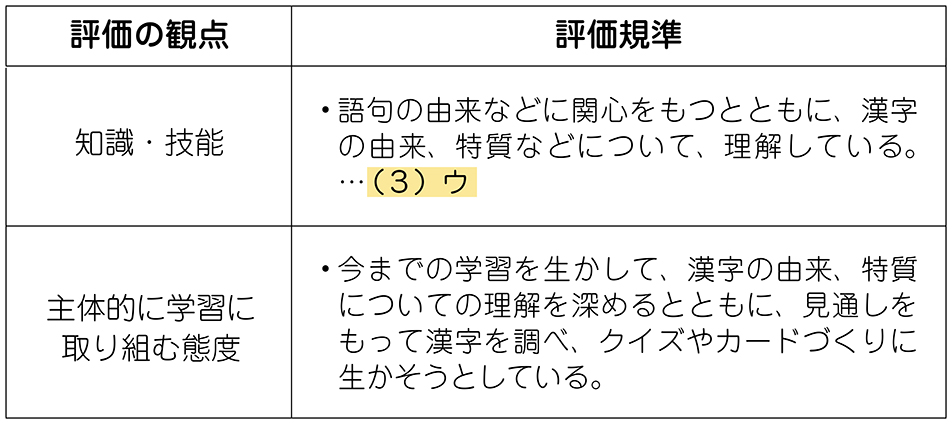

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

児童は、5年間で825字の漢字に出合っています。平均すると1年間で165字。約2日に1字は新たな漢字に出合っている計算になります。そのすべてを暗記しようとして漢字学習に負担に感じている児童や、覚えられず漢字に苦手意識をもっている児童も少なくないでしょう。

しかし、すべての漢字が全くの初顔合わせではありません。漢字は部分が組み合わされて構成されていることが多くあり、これまでの学習を生かすことができれば、習得が容易になることがあります。

では、児童はこの単元までにどのような学習を積み重ねてきたのでしょうか。関連する指導事項としては、中学年の「知識及び技能」である「漢字が、へんやつくりなどから構成されていること」が挙げられます。

教科書の教材では、1年「かん字のはなし」「にているかん字」に始まり、2年「同じぶぶんをもつかん字」、3年「へんとつくり」「漢字の音と訓」「漢字の意味」、4年「漢字の組み立て」、5年「漢字の成り立ち」、「同じ読み方の漢字」と系統立って学習してきています。

本単元では、児童がこれらの単元で得た知識を生かし、漢字に対する見方を働かせ、漢字の形と音、意味の関係を見出し、漢字の由来(どのように形成されたか)、特質(表意文字、音と訓の読み方がある)などを深く理解することを目指します。そして、本単元の学びを、新出漢字の読み方を考えたり、漢字を思い出せない時に音や意味から漢字の一部を推測したりする際にも役立てる姿を期待します。

今回は、活動として「クイズづくり」と「カードめくり」を設定しました。

まず、「クイズづくり」ですが、「同じ音を表す部分」や「同じような意味を表す部分」をもつ漢字を漢字辞典の部首索引・音訓索引を使って調べ、「漢字仲間見つけクイズ」や「□うめクイズ」、「どんな意味でしょうクイズ」を作成し、出題し合う活動です。

「カードめくり」は、1枚のカードに漢字一字を書いておき、裏面にして2枚めくります。めくったカードの漢字に「同じ音を表す部分」(例えば、「球」と「救」)や「同じような意味を表す部分」(例えば、「顔」と「頭」)が入っていたらそのカードをもらえ、時間内に多くのカードを取った人が勝ちになります。

「臓」は「蔵」と「同じ音を表す部分」があり、また「腸」などと「同じような意味を表す部分」があり、どちらにも対応しています。こうしたカードが入っていると、より形と音、意味の関係に目が向くでしょう。

このような言語活動を通して、自らの手で漢字の形と音、意味の関係に慣れ親しむことによって、今後読み方や意味が分からない漢字に出合った時でも、その形から音や意味を推測する力や、推測しようとする意欲をはぐくみたいと考えています。

4. 指導のアイデア

〈主体的な学び〉

主体的な学びを生み出すために、本単元では「今までの学習を生かすこと」と「見通しをもつこと」の2点を意識します。

第1時の導入では、教師が作成した「漢字仲間見つけクイズ」を出題します。ここで用いる漢字は、もちろん5年生までに学習した漢字です。

また、3年「へんとつくり」、4年「漢字の組み立て」、5年「漢字の成り立ち」の教材で使用された漢字を主に取り上げます。

それによって、漢字はへんとつくりなど部分に分けられること、音を表す部分と意味を表す部分があることなど、これまで学習したことを思い出し、本時の学習に生かすきっかけになるとともに、第2時の「クイズづくり」や「カードめくり」の参考にもなるでしょう。

見通しをもつことに関しては、導入で「漢字仲間見つけクイズ」を行った後、第2時では自分たちで漢字クイズを作って出題し合ったり、漢字カードを作成してカードめくりをして楽しんだりする活動を行うことを伝えます。

それによって、第1時で様々な漢字にふれる際にも、児童は「同じ音を表す部分」をもつ漢字は他にはないか、これまでに習った漢字の中に「同じような意味を表す部分」をもつ漢字はないか、と考えをめぐらせるでしょう。

今までの学習を生かすことにより、漢字に対する苦手意識をもつ児童に安心感が芽生え、見通しをもつことで自ら学びを創り出すおもしろさを感じてくれることを願っています。

〈対話的な学び〉

対話的な学びで意識したいのは、その「対話」によって考えに広がりや深まりがあったか、という点です。ここでいう「対話」は、クイズやカードめくりの際に直接、言葉を交わす対話だけでなく、文字で感想をやりとりすることも含んでいます。

本単元では、第2時でクイズを出題し合ったり、カードめくりをしたりします。その活動における対話を通して、自分が調べなかった漢字の形と音、意味の関係を数多く知り、さらに漢字の由来や特質に対する児童の考えが広がり、深まると考えています。

5. 1人1台端末活用の位置付けと指導のポイント

(1)「漢字クイズ」の問題を作成し、出題し合う

漢字辞典や教科書の巻末「これまでに習った漢字」で漢字を調べてみると、「同じ音を表す部分」をもつ漢字、「同じような意味を表す部分」をもつ漢字がたくさん見つかります。

特に漢字辞典の音訓索引では「同じ音を表す部分」をもつ漢字が見つけやすく、部首索引では「同じような意味を表す部分」をもつ漢字に出合えます。

第2時では、自分で調べた漢字をもとに、「漢字仲間見つけクイズ」や「□うめクイズ」、「どんな意味でしょうクイズ」などを作成します。

その際、教師が用意したフォーマットをデータとして送り、それを上書きしながら問題を作成し、クラス全員が端末上で互いの問題を見られるようにします。

友達が作成した問題をたくさん解くことができるだけでなく、自分が作った問題も多くの友達に解いてもらうことができ、活動への満足感が増すのではないでしょうか。また、解いた感想を送り合うことも端末を用いれば簡単にできるでしょう。

6. 単元の展開(2時間扱い)

単元名:同じ音?同じ意味? 漢字の形に注目しよう

【主な学習活動】

(1時、2時 )

① 教師が作成した「漢字仲間見つけクイズ」を解き、漢字の形と音、意味の関係に目を向ける。

教科書の問題などを解き、漢字のへんとつくりには、音を表す部分や意味を表す部分があることを理解する。

次時は、自分たちでクイズやカードを作成するという見通しをもつ。

② 漢字辞典や教科書の巻末「これまでに習った漢字」などを参考に、「漢字仲間見つけクイズ」や「□うめクイズ」、「どんな意味でしょうクイズ」を作り出題し合ったり、漢字カードめくりをしたりし、漢字の由来や特質に対する考えを広げ、深める。 〈 端末活用(1)〉

全時間の板書例、ワークシート例と指導アイデア

イラスト/横井智美、大橋明子