学習効果の高い「間のある授業」、残念な「間抜けな授業」

「授業に間が大事なことは分かるが、どう間をとればよいのか」そういう声を耳にします。 学校取材歴二十余年。これまで1000以上の授業を取材してきた、『教育技術』の教育ジャーナリスト・矢ノ浦勝之さんが、 授業における「間」について考察します。

目次

「間」のない授業は「間抜けな授業」

先日、新潟市の授業名人(新潟市にはマイスターという制度がある)である、佐藤昌寿先生の授業取材を終えた後、教育雑談をしていた時の話です。

その中で、授業における間が重要だという話になりました。先生が発問した時、子供がすぐに反応を見せず、黙っていることがあります。その時、子供が考えようとして黙っているのか、発問の意味を理解できず困っているのかを見極め、考えようとしている時にはしっかり間を与えてあげることが大切だと佐藤先生は話されます。

「でも、私自身も若い頃は、発問をした後、少し間ができてしまうと不安になって、つい余計な説明を続けたりしちゃってました」とも話してくださいました。しかし、経験を積むにつれて、子供たちが考える糸口をつかめているのか、いないのかを見極め、考えようとしているならば間をとり、しっかり考えさせることができるようになっていったそうです(その見極めのポイントについては、後で触れたいと思います)。このような声は、これまで取材で話を伺ってきた多くの優秀な先生方が、異口同音に話されていました。

実は、今回の学習指導要領改訂の出発点となった、「アクティブ・ラーニング」の視点による教育改革を提唱した、鈴木寛教授(東京大学大学院、慶應義塾大学)も、以前の取材で、間の重要性についてお話をされていました。

新学習指導要領が示された後の『総合教育技術2017年8月号』の取材の中で、デジタル・テクノロジーやAIの加速度的な進化について触れた後、「人間の仕事として残ることは何かと言えば、AIを使いこなすことと、AIにできないことを行うこと」と話され、「これまで重視されてきた問題の処理等よりも、問題の発見や設定が重要になってくる」と強調されました。そして、そのような学びを行うためには、授業における間が重要であり、間のない授業を「間抜けな授業」という、と冗談めかして語られたことを覚えています。

ネズミの学習でも間が重要

さて、ここまで間の重要性についてお話をしてきましたが、読者の中には、「何となく、間を与えることの必要性は感じている。でも、なぜ間が重要だと言えるのだろうか」と考える方も少なくないのではないでしょうか。

この疑問に対する、直接的な答えとは言えませんが、非常に示唆に富んだ、動物を使った学習についての実験結果が出ています。こちらの記事にある、東京大学の池谷裕二教授の研究室での学習実験の結果です。

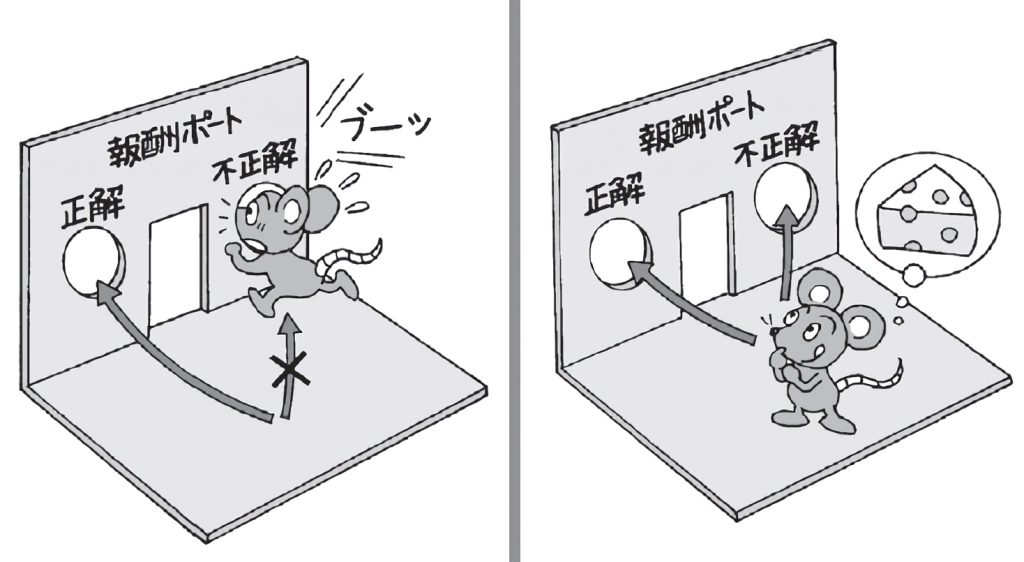

池谷教授は、ネズミを使って、2つの学習の実験をされています。ごく乱暴に端折って説明するならば、そのひとつは学習の初期段階で、多様に多く間違えたネズミほど学習が速まるというもの。そして、もうひとつは、難しい学習に取り組む時、問題提示から行動開始までに間のある(熟考しているように見える)ネズミほど、学習が速まるというものです。

読者の中には、「それは、ネズミの話でしょ?」と思われる方がいるかもしれません。しかし、基本的に哺乳類の脳や学習のあり方は同じなのだそうです。もちろん、ネズミには言語や計算等の高度な学習はできません。しかし、食事や睡眠時間等に大きく左右される人間を、学習の実験に使うよりも、ネズミ等を使った実験の方が、より正確な実験結果が得られるのだそうです。

この実験の結果と、優秀な先生方の実感とが、何となく合致していると思われませんか?