算数授業では、誤答を扱える教師になろう

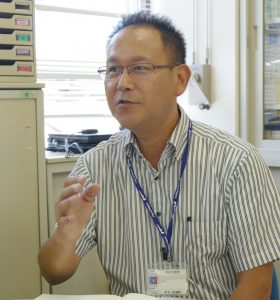

算数の授業で誤答を扱う時、どのように扱えば子供たちの思考力を育むために資することができるのでしょうか。全国学力調査で良好な結果を示している新潟市で、誤答 ・誤概念を扱う授業を積極的に研究されている、新潟市教育委員会の間嶋雅樹指導主事に聞きました。

目次

どう修正すれば正答になるかを考える

算数の学習で、正しいものだけを学んでいるのは、教え込まれているのと同じ状況です。そうではなく、間違っているものが目の前に出た時、それがどう間違っていて、それをどう修正すると正答にたどり着くのかということを考えることこそが学びだ、と私は思います。ただ正答を知っているだけでは、学びとしては不足なのです。

文部科学省は、「主体的・対話的で深い学び」が必要だと言っていますが、子供が自分で考えると、必ずどこかに分からないことが出てきたり、つまずいたりします。それを議論していく中で、正答に近づいていく、その過程こそが大切なわけです。

特に、算数科では、児童が間違えやすいところを敢えて取り上げるのが大事なことだと思います。例えば、学力調査等で間違えやすいところについてはデータが出ているので、それを取り上げないと、なぜつまずいているのか、それを克服するためにはどうすればよいのか等が分かりません。その間違いについて、自分が考えていることと間違いを比較したり、間違えていることが正答に結び付かなかったことを経験できたりすることが重要なのです。

誤答を扱う三つの方法とは

私は、間違った解答は、いくつかに分類できると思います。ひとつには、間違っているというよりは、概念的にそう思っていないような間違い、誤概念があると思います。もうひとつは、結果が間違うという誤解答、誤答です。大きくは、この二つでしょう。

前者については、例えば、三年生の角の学習の時、180度を超える側は角だと思われていないなどの誤概念がありますが、先々の学習も視野に入れ、しっかり押さえることが重要でしょう。後者については、授業中に俎上にのせて、しっかり議論をしていくことが大切です。

誤答を扱うには、大きく三つの方法があると思っています。

一つ目の最もオーソドックスな方法は、子供が間違えたのをうまく使って授業を進めることです。

二つめは、先生が誤答例を出して、「これはどこが間違っているんだろうね」と問う方法です。

三つめは、ある程度学習が進んだ状態になった時、「この問題では、以前だったらどんなところを間違えると思う?」と子供に考えさせる方法です。

そこで、「桁の揃え方を間違える子がいるかもよ」という意見が出たら、「その間違いがあったら、みんなはどうやって教えてあげるの?」と、ティーチングの技法を使うのです。そうすれば、誰も傷つきませんが、学習のレベルとしては高いものがあり、ある程度子供に力がないとできません。逆に、子供に力がないと、子供が間違えてそれを取り上げるという例になります。ただし、こちらを行うには、子供同士の関係づくりや、扱い方の配慮等、先生に力があることが必要です。

結局、誤答をどのように扱うかを考えるには、学級の集団がどうなっているかを見極めることが大事です。間違いを互いに補完しあえる人間関係があれば、みんな友達の間違いを直してあげようという雰囲気になるし、間違った子も、「自分も新しいことが分かったよ。ありがとう」となるわけです。その人間関係がなければ、間違いを指摘されて嫌な思いが残るだけかもしれません。

ですから、誤答をどう扱うかは、学級の状況を見て決めていくことが必要です。それが授業の面白いところなのです。