子供が落ち着いて主体的に学ぶことができる教室環境の工夫

学期末に向かうとともに、まとめの時期に近付きます。子供たちが落ち着いて過ごし、学習に集中できる環境づくりができているか見直していきましょう。

執筆/神奈川県公立小学校教諭・西田あすか

目次

座席の配置

席替えを楽しみにしている子供はたくさんいます。席替えの方法はいろいろありますが、座席は授業を行ううえでとても重要です。どの子供も授業に参加できる快適な学習環境になっているかを確認しましょう。

視力・身長・学力の配慮

視力の低い子や身長の低い子、学習で支援が必要な子は、黒板に近い、前方の席にします。黒板が見えなければ、授業に集中することもできません。また、教師が個別に支援しやすい席にすることも大切です。

音の配慮

音に大きく反応してしまう子は、窓や廊下から離れた席にします。外の景色や音、廊下の話し声などに反応してしまうからです。水槽がある教室は、水槽の音にも注意しましょう。

何より大事なのは、年間を通して、子供たちが友達全員と関われるような座席を組むことです。人間関係や子供たちの実態に応じて、座席の配置も工夫していきましょう。

特別教室の座席のアイデア

座席に番号を付ける

低学年で、図書室などの特別教室を利用することがあります。教室とは違う机の配置になるので、毎回自分の席を見付けられなかったり、戸惑ったりする子供もいます。そこで、学校司書や専科の教員にも協力してもらい、座席に番号を付けておきます。そうすると、自分の出席番号を自分で探して座ることができます。また、図工室や音楽室なども、同じように番号を付けておくと、低学年だけではなく、どの学年でも視覚的に自分の席が分かりやすくなります。

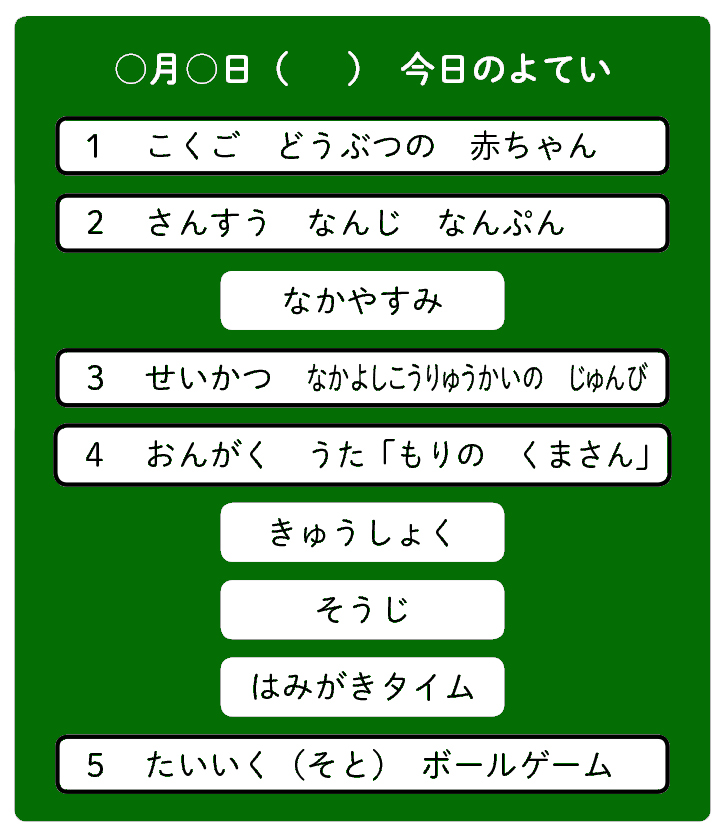

一日の流れを視覚的に示す

前日に、次の日の予定を連絡帳に書くと思いますが、子供たちは、その日、その時間に何をするのか気になります。「先生、国語は何をしますか?」「今日の体育は何をするんですか?」などと、聞きに来る子供もいます。そこで、一日の流れを視覚的に示すとともに、内容を伝えると見通しをもつことができます。

終わったものは消しましょう。残りの時間が分かり、安心して過ごすことがで きます。

ユニバーサルデザインの視点による授業づくりでは、どの子も「分かる」「できる」ことが大切です。特別な支援を必要としている子供には「なくては困る支援」ですが、どの子供にとっても、「あると便利な支援」になります。

ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業を工夫し、一人ひとりの学びを充実したものにしましょう。