動画ツールFlipgridの活用で子供の学びを広げたい!つがる市立森田小・前多昌顕先生のICT実践

動画を使ったソーシャルラーニングサービス、Flipgrid(フリップグリッド)をご存じでしょうか。Flipgrid社が開発し、Microsoft社が無料で提供しているこのサービス、日本でも徐々に利用する先生が増えてきています。

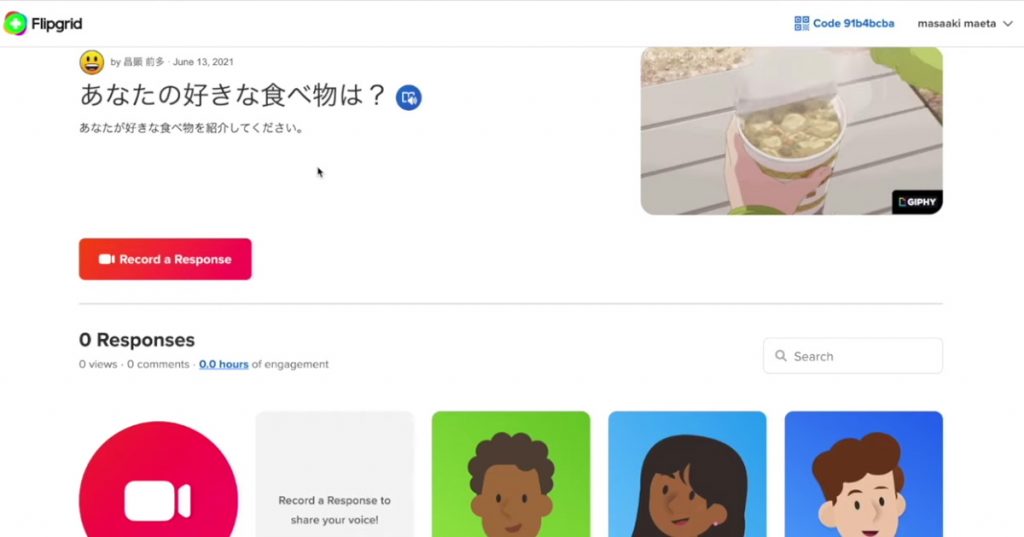

Flipgridは、動画で“お題”を出して、学習者が動画で答えを投稿し、それを共有して、動画やテキストでコメントをつけあうことができるプラットフォームです。閉じられたコミュニティの中で、子供たちが安全に交流することができます。

まだ使ったことがないけれど、動画活用に興味があるという先生たちは多いかもしれません。一方で、子供たちが学校の回線からYouTubeにアクセスできないようにしている学校もあるなど、「動画」についてはややネガティブなイメージを持つ人が多いのも事実です。

では、「動画によるソーシャルラーニング」とはいったいどんなものなのでしょうか。

Flipgridをフル活用してさまざまな実践を行っている、日本初のFlipgrid認定教育者(レベル3)である、青森県つがる市立森田小学校の前多昌顕先生に、その実践例と、Flipgridを使う子供たちのようす、またFlipgrid活用についての考えなどを聞きました。

前多昌顕 (まえた・まさあき) 青森県つがる市立森田小学校教諭。日本初のFlipgrid認定教員レベル3。初任の頃よりICTの教育活用に興味を持ち研究を進める。一時期、ICT教育と距離をとり研究対象を思考ツールにしたが、プログラミング教育必修化をきっかけに再開。Microsoftイノベーティブエデュケーションフェロー2020-2021、Education Exchange 2020日本代表、Google for Education認定トレーナー。NPO法人学修デザイナー協会理事で学修デザインシート開発者。

目次

低学年から高学年まで、誰でも、どんな端末でも利用が可能

Flipgridは、前任校で使い始めました。そのときは1年生から6年生まですべての学年で使い、現在もほとんどの学年で活用しています。私が最初にFlipgridを使ったのは2年生のクラスでした。低学年での動画の活用は難しいのではと思いましたが、はじめにしっかりレクチャーすると、その後子供たちは自分でどんどん勝手に使うようになりました。

Flipgridはどんな端末でも使うことができます。私の学校ではGIGAスクール構想で整備されたChromebookを使っています。Flipgridはアプリもありますが、教育委員会からアプリのインストールを制限されているので、Web版での活用がメインです。GIGAスクール端末が整備される前は、端末の準備に苦労しました。校長の理解のもと、中古のタブレットや貸与されたタブレットをかき集めて、自前で1人1端末を実現していました。複式学級の小規模校だったからできたことです。

Flipgridをクラスで使うときは、まずクラスに「グループ」を作り、メンバーを登録します。「グループ」の中には、さまざまなお題を投稿する「トピック」を作ることができます。そのお題(トピック)の答えを子供たちが録画ボタンを押して撮影して投稿すると、全員の動画のサムネイルが一覧でき、お互いの動画を見てコメントをつけあうこともできます。

音読、九九練習から音楽のテストまで、撮影・共有機能のさまざまな活用方法

私は、Flipgridの動画撮影や共有機能をさまざまな形で活用しています。

例えば、音読や九九の個人練習を動画撮影するという使い方。1人で練習するといまひとつ身が入らないこともありますが、カメラに向かうとビデオを見る相手のことを意識するため、しっかり練習することができます。また動画が蓄積されるので、自分の上達の様子も確認できます。

音楽のリコーダーや歌の実技テストも、動画を撮影して提出する形で行っています。この方法なら一発勝負で緊張して失敗してしまうということはありません。子供たちは納得のパフォーマンスができるまで繰り返し撮ることができます。教員もビデオを見ながら指の動きを確認したり、気になるところを見直したりと、評価もスムーズにできるようになりました。

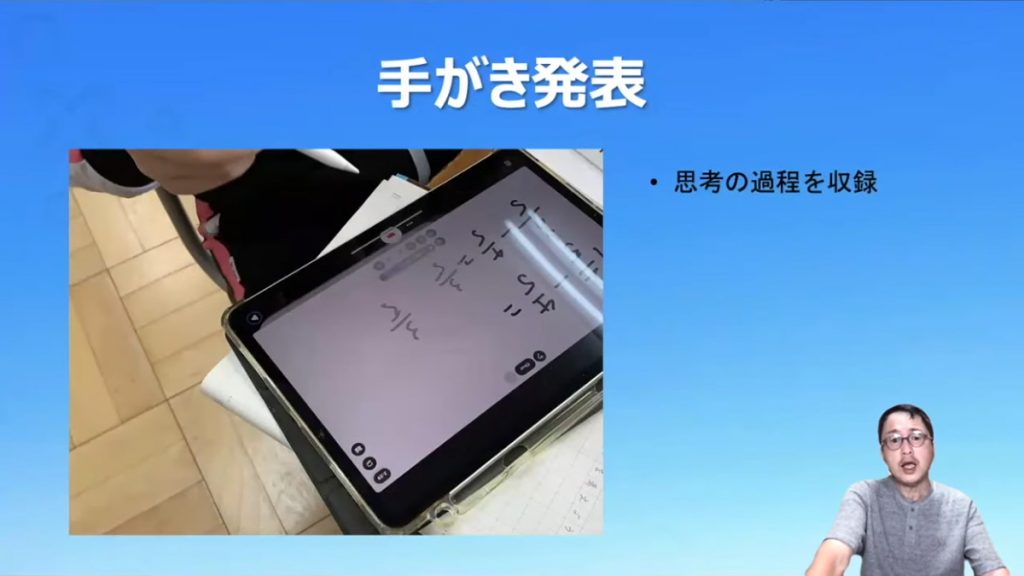

またFlipgridは、撮影するときに、画像を読み込んだり、パソコン画面を表示したりすることができます。そこで、プログラミングの授業では、子供たちが自分で作成したプログラムを画面で見せて説明するビデオを作りました。また、文字を手書きする機能を使って、算数の計算式などを書きながら説明する動画も作っています。子供たちがどういう手順で計算したのか、思考の過程を動画で可視化でき、それを後から全員で見せあうこともできるのです。