小5算数「角柱と円柱」指導アイデア《立体図形の特徴を捉えて分類しよう》

執筆/埼玉県公立小学校教諭・川上健太

編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、浦和大学教授・矢部一夫

目次

本時のねらいと評価規準

(本時の位置 1/7時)

ねらい

角柱について、底面の位置関係や底面、側面の形、底面、側面、辺の数など構成要素に着目してなかま分けをする活動を通して、その意味や性質を理解する。

評価規準

立体図形の構成要素に着目して、角柱の性質を見いだし、説明することができる。(数学的な考え方)

問題

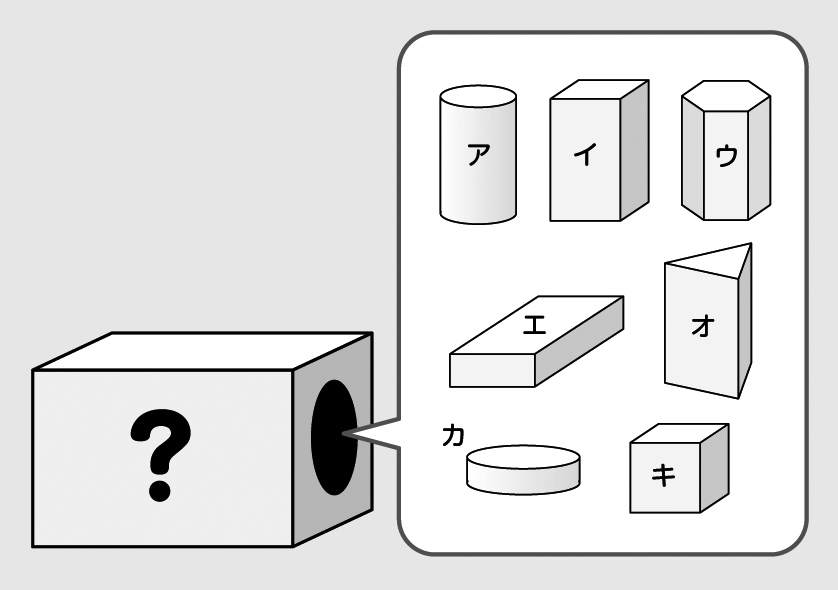

㋐~㋖の立体図形の分け方を考え、いくつかのグループになかま分けをしましょう。

【立体図形㋐~㋖が入っているはてなボックスを提示】

この箱の中には、たくさんの立体図形が入っています。その立体図形をなかま分けしようと思います。まずは手を入れて1つ選び、その立体図形がみんなにわかるように特徴を教えてください。

周りは四角形に囲まれていて、さいころのような形です。

三角形の面があり、細長い形です。

つつのような形をしています。

これでなかま分けができそうですね。

まだ他にも知りたいものがあります。

どのようなことを知りたいですか。

それぞれの立体の面の数が知りたいです。

(7つの立体図形を箱から出して提示した後、特徴を板書し、全員で情報を共有する)

本時の学習のねらい

立体図形のなかま分けのしかたを考えよう。

見通し

面の形に着目して、なかま分けをしてみようかな。

面の数に着目して、なかま分けをしてみようかな。

大きさや形の特徴に着目してなかま分けをしてみようかな。

自力解決の様子

A 面の形のみに着目している子

①オ(三角柱) に着目している子

②イ、エ、キ(四角柱)

③ア、カ(円柱)

ウ(六角柱)は、どこに入るのかな?

B 面の形と特徴に着目している子

①オ(三角柱)、ウ(六角柱)

②イ、エ、キ(四角柱)

③ア、カ(円柱)

C 面の形と特徴、面の数

①オ(三角柱)、イ、エ、キ(四角柱)、ウ(六角柱)

②ア、カ(円柱)

学び合いの計画

立体図形のなかま分けをするに当たって、自力解決の際に何に着目してなかま分けをしたのかがわかるように記入し、学び合いに臨めるようにします。

イラスト/横井智美

『教育技術 小五小六』 2021年2月号より