小6体育「器械運動(跳び箱運動)」指導アイデア

執筆/埼玉県公立小学校教諭・諏訪真宣

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹、埼玉県教育委員会主任指導主事・河野裕一

目次

授業づくりのポイント

器械運動は、「できる」「できない」がはっきりした運動です。そこで、全ての子供が技を身に付ける楽しさを味わい、「もっとやりたい」「できるようになりたい」という思いや願いをもって積極的に運動に取り組めるようにする授業づくりが大切です。

高学年の学習では、中学年で学習した基本的な技を安定して行ったり、その発展技に取り組んだりして技を身に付けるようにし、中学校への学習につなげられるようにします。運動を楽しく行うために、自己やグループの課題を見付け、その解決のための活動を工夫するとともに、助け合って運動をしたり、仲間の考えや取組を認めたりできるようにしていきましょう。

今回は、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた学習展開により、個の技の習得に重点を置いて学習を進める計画としています。

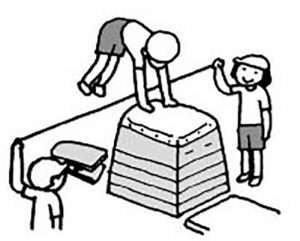

跳び箱の台上や両側にマットを敷いたり、マットと跳び箱の下に滑り止め用のシートを敷いたりするなど、安全面に配慮した場づくりを心がけ、全ての子供が安心して運動に取り組めるようにしましょう。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、子供同士や教師による補助は行いません。また、授業前後に手洗いを行うことや、跳び箱を触った手で顔などを触らないことを確認しましょう。

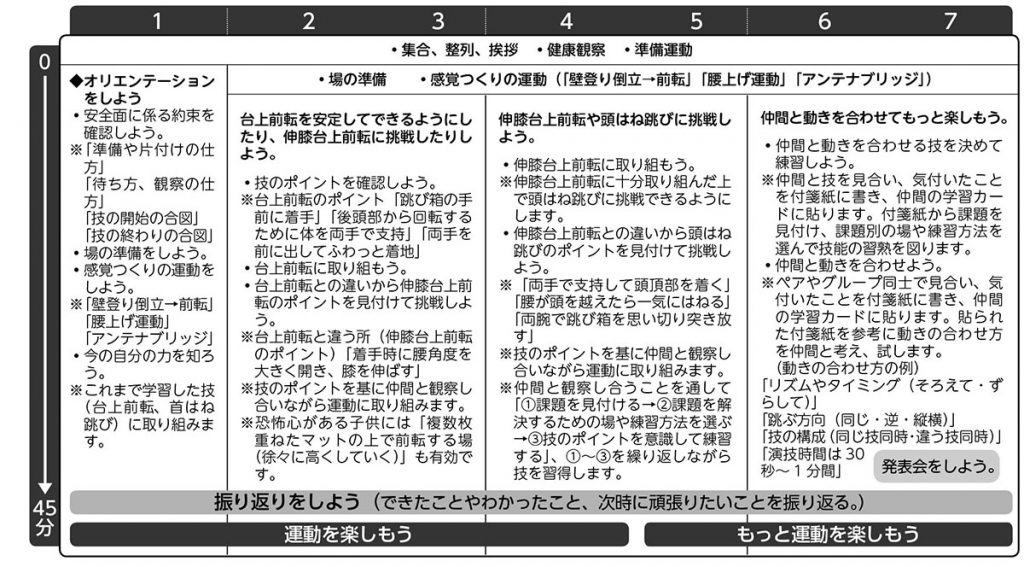

単元計画(例)

器械運動の授業においては、器械・器具の準備や活動中に教師が全体を見渡し、危険がないか常に注意しておくことが大切です。器械・器具の配置に関しても安全に配慮した場を設定するよう心掛けます。下記の記事に事故防止の指導例があるので、参考にしてください。

高学年の用具の準備はどうしたらいいの? 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #9】

楽しむ① 基本的な技を安定してできるようにしたり、新しい技に挑戦したりしよう

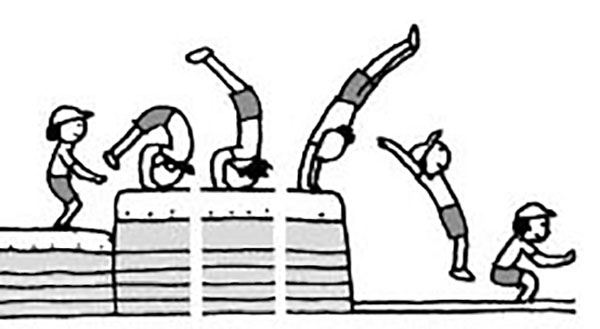

これまでに学習してきた技(台上前転)を安定してできるようにしたり、新しい技(伸膝台上前転、頭はね跳び)に挑戦したりします(首はね跳びの方が取り組みやすい子供がいる場合は、頭はね跳び、首はね跳びの両方を取り上げて構いません)。

仲間と動きを観察し合ったり、ICT機器を活用したりして、自己の能力に適した課題を見付けられるようにしましょう。そして段階的な場を設定し、自己の課題に応じた場を選んで学習を進めていきます。

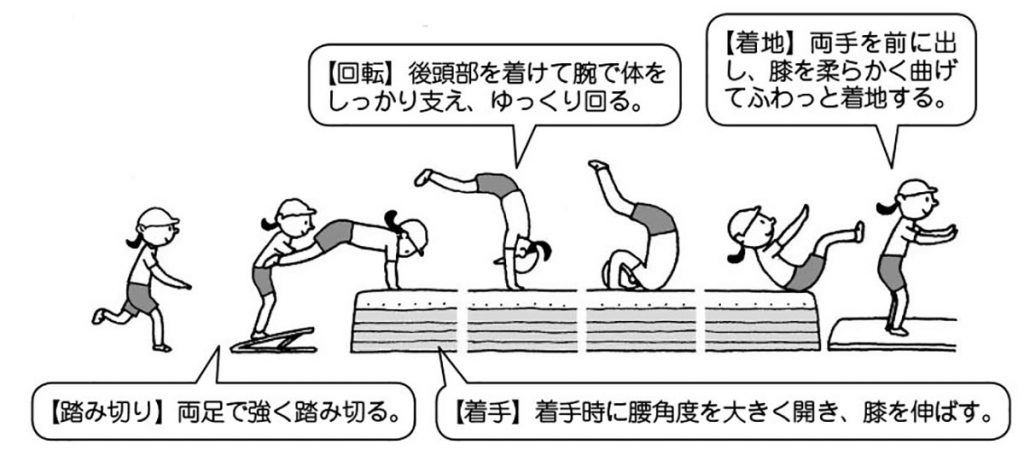

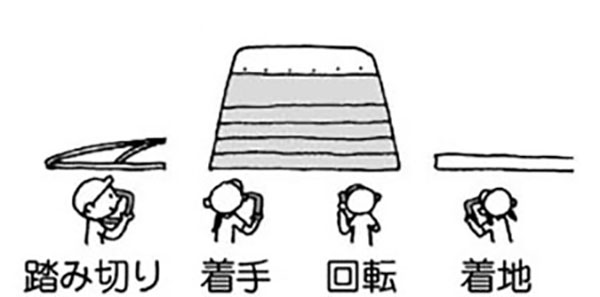

仲間と動きを観察し合う学習では、局面(踏み切り、着手、回転、着地)ごとに見る場所を分担するとよいでしょう。また、子供の痛みへの不安感や恐怖心を取り除き、意欲を喚起するためにも、安全面に配慮した場づくりをすることも大切です。

感覚つくりの運動の例

壁登り倒立→前転

腰角度を開き、膝を伸ばして大きく前転しましょう。

腰上げ運動(跳び箱又はステージ)

「トン、トン、トーン(強く踏み切る)」のリズムで腰を高く上げるように強く踏み切りましょう。

アンテナブリッジ

一気にはねるために「②」でしっかりためをつくりましょう。

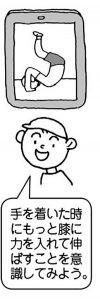

ICT機器を用いた観察の仕方の例

課題を見付ける場面

膝を伸ばすためにはどんなことを意識したらいいかな?

ICT機器を活用する際には「どの位置から」「どこを撮影するのか」などをポイントを明確にすることが大切です。

ペアで活動する際には技を行う子供が仲間に見てほしいところを伝え、見る箇所を限定して観察し合うこともできます。

新しい技に挑戦しよう(伸膝台上前転や頭はね跳びのポイントと段階的な指導方法の例)

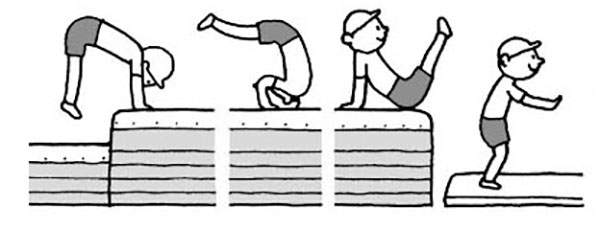

伸膝台上前転のポイント

●やってみよう【段階①】

段差の異なる跳び箱を連結させて

回転する跳び箱より1段低い跳び箱で踏み切ることで、より腰を高く上げやすくなります。

●やってみよう【段階②】

ゴムひもを使って

両足で強く踏み切り、ゴムひもを越えるように腰を高く上げよう。

ゴムひもの高さは跳び箱よりも少し高い位置に設定し、子供が持つようにしましょう。(ゴムひもを高跳び用スタンド等に設置すると転倒の危険があります。)

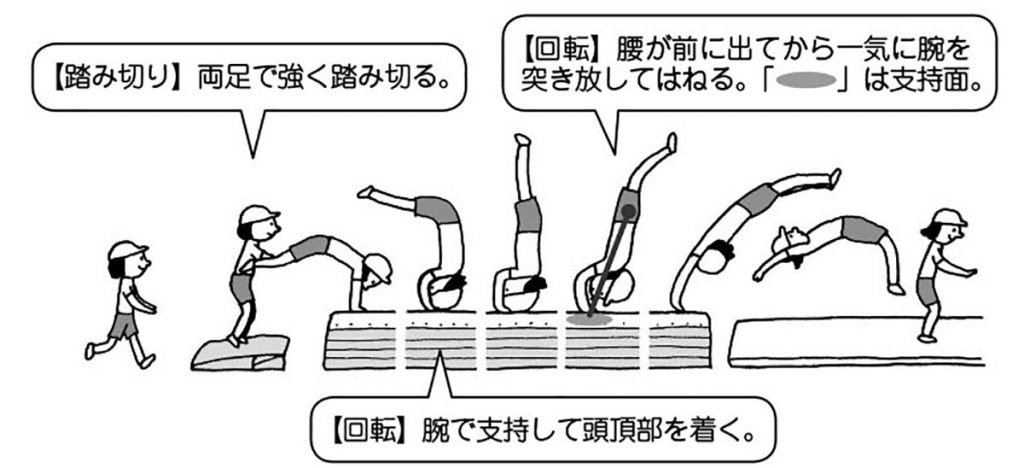

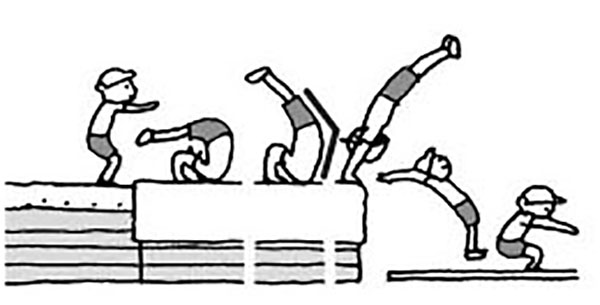

頭はね跳びのポイント

※早い段階ではね動作をすると、跳び箱上に落下する危険があるので、跳び箱上の支持面より腰が前に出てからはね動作を行います。

やってみよう【段階①】

マットの上で頭倒立からブリッジ

足を振り出すタイミングと体を反らすタイミングを身に付けることができます。

●やってみよう【段階②】

連結した跳び箱で

「く」の字の状態でしっかりためて脚を振り出すことがポイントです。

●やってみよう【段階③】

段差の連結した跳び箱で

段差を少しずつ大きくしていくことで、首はね跳びを段階的に習得していくことができます。

楽しむ② 仲間と動きを合わせてもっと楽しもう

イラスト/畠山きょうこ、横井智美

『教育技術 小五小六』2021年1月号より