6年道徳「星野君の二るい打」授業レポート~きまりを守って行動しようとする実践意欲と態度を育てる

道徳科の授業に生かせるアイデア満載の授業レポートをお送りします。今回は埼玉県飯能市立加治小学校でのタブレット端末を活用した実践です。小6の道徳の授業で「きまりを守って行動しようとする実践意欲と態度」を育てる内容です。

授業者/埼玉県飯能市立加治小学校教諭・持田広明

監修/文部科学省教科調査官・浅見哲也

目次

小6教材「星野君の二るい打」

教材名(出典:『新しい道徳 6年生』東京書籍)

内容項目: 規則の尊重

本時のねらい

自分の権利を十分に尊重する中で果たすべき自らの義務を考え、進んで約束やきまりを守って行動しようとする実践意欲と態度を育てる。

導入

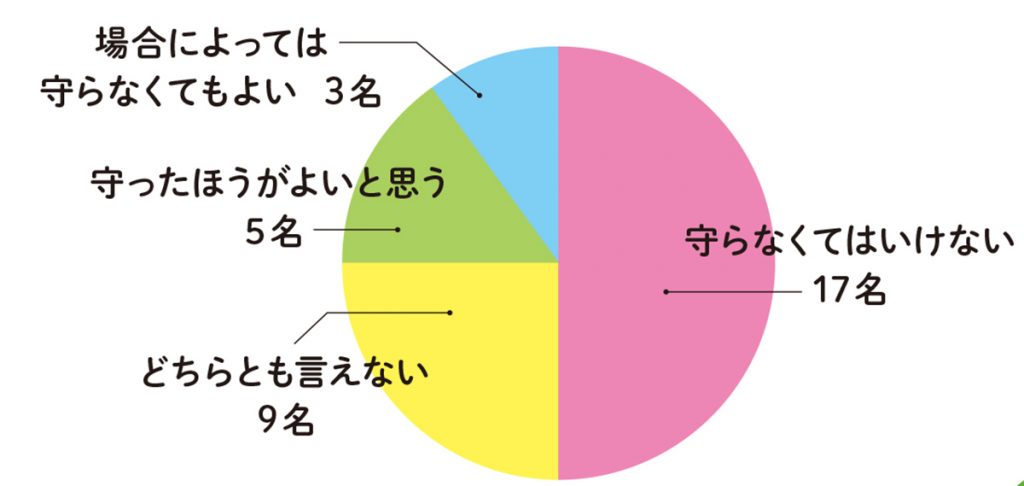

子供たちが「きまり」について、どう考えているのかを把握するために事前にアンケートを実施。

「きまりを守ること」について、クラスの実態を把握するために、事前アンケートを実施しました。半数の子供が「きまりは絶対に守るべき」と答えていますが、「どちらとも言えない」「場合によっては守らなくてもよい」と答えた子供もいます。クラス全体の考えを共有し、今日のテーマを説明します。

展開

教材を読み聞かせた後、「監督」「チームメイト」「星野くん」それぞれの思いについて発言を聞きます。さらに、そのみんなの共通の目的は「勝利」であることを確認し、「目的を果たすこと・きまりを守ること」というふたつの視点に矛盾や葛藤が存在する場合があることに気付けるよう話を進めます。

監督の思い、チームメイトの思い、星野くんの思いの共通の思いは「勝ちたい」。三者の思いと共に全員共通の思いを確認します。

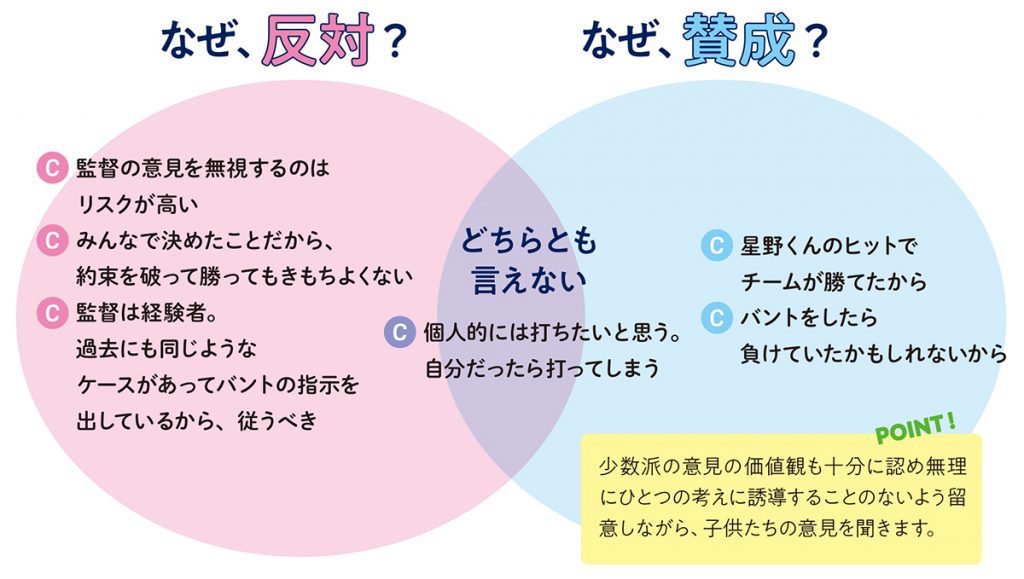

発問1 星野くんがバントの指示を守らなかった判断について、どう思いますか?

星野くんの判断について、どう思うかを「賛成」「反対」の数直線に書き入れます。書いたら[提出ボックス]へ提出します。数直線へのマッピングが終わったらグループで話合いの時間を設けます。お互いに数直線を見せ合いながら、なぜそう考えたかを話し合い、他の子供の考えを共有したり、自分の考えと比較したりしながら考えを深めます。

タブレットを活用! 子供たちが提出した画面を一覧でスクリーンへ映し出します。全体的に「反対」意見が多いようです。クラスの傾向をざっと確認し、それぞれの意見を聞きます。「賛成」が少数派だったため、まずは「賛成」の意見を「聞いてみたいよね? 気になるよね?」と子供たちに促しながら意見を聞きます。

補助発問 星野くんは次の試合で「控え」にまわることになりましたが、もし、次の試合も出場できるとしたら考えは変わりますか?

今回は勝ったとしても、みんなが自分勝手なことをしていつかは負けてしまう。

チームの関係が悪くなってしまう。

補助発問 もし、監督の指示を聞かずにバントをせず負けてしまったらどうなると思いますか?

なんで打ったのかと思われる。

自分で自分をせめてしまう。

補助発問 では、作戦どおりにバントをして負けたとしたらどうなるでしょうか?

負けても助け合うことができるチームになれる。

チームワークが高まる。

補助発問 作戦どおりやって勝てたらどうですか?

うれしい。

きもちいい。

終末

今日の授業を通して生まれた思いや考えを振り返り、きまりに対してどのように向き合うかを考えます。

発問2 今日感じたことを自分たちの生活場面で考えてみましょう。きまりを守ることはなぜ大切なのでしょうか。

シートをタブレットで送信し、今日の授業の振り返りを書きます。友達の気付きや思いも共有して見られるようにします。最後に、今日の授業で感じたきまりへの思いを学級目標と結び付けて学びの定着をはかりました。

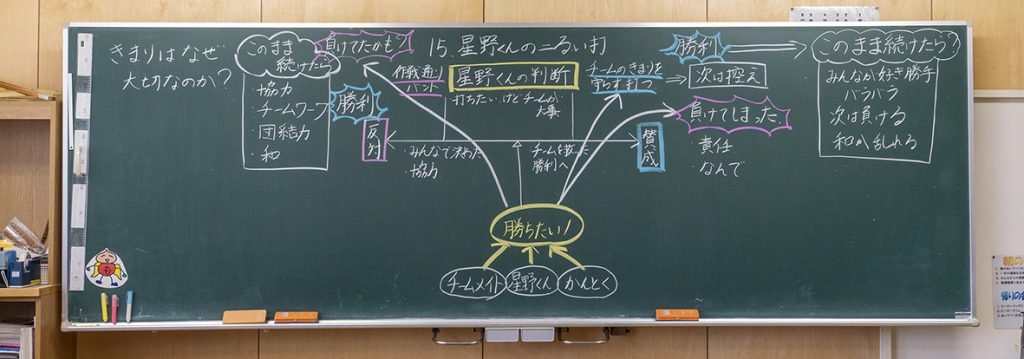

板書

子供たちのノートから

●「みんなはひとりのためにひとりはみんなのために」が大切だと思いました。

●きまりを守らないとチームメイトのみんながばらばらになってしまうし、クラスのことで考えたらきまりを守らなかったら楽しくなくなってしまうから、守ろうと思いました。

授業者のねらい

埼玉県飯能市立加治小学校教諭 持田広明

今回の「きまりを守る」ということについては、子供たちが自発的に改善する気持ちになれるよう、いろいろな立場から多面的・多角的な意見の交流ができるよう考えました。ICTのフレキシビリティはよさですが、画面が切り替わっていくので子供たちの考えが宙に浮いてしまうようなことがあります。また、タブレットの操作に夢中になるあまり、議論や対話ではなく画面にばかり向き合ってしまうところも……。そういったデメリットを板書で補い、子供たちの考えの変容や多様な意見を視覚化するよう配慮しています。