「教育実習の授業が指導案通りに進まない」と悩む実習生へのアドバイス|沼田晶弘の「教えて、ぬまっち!」

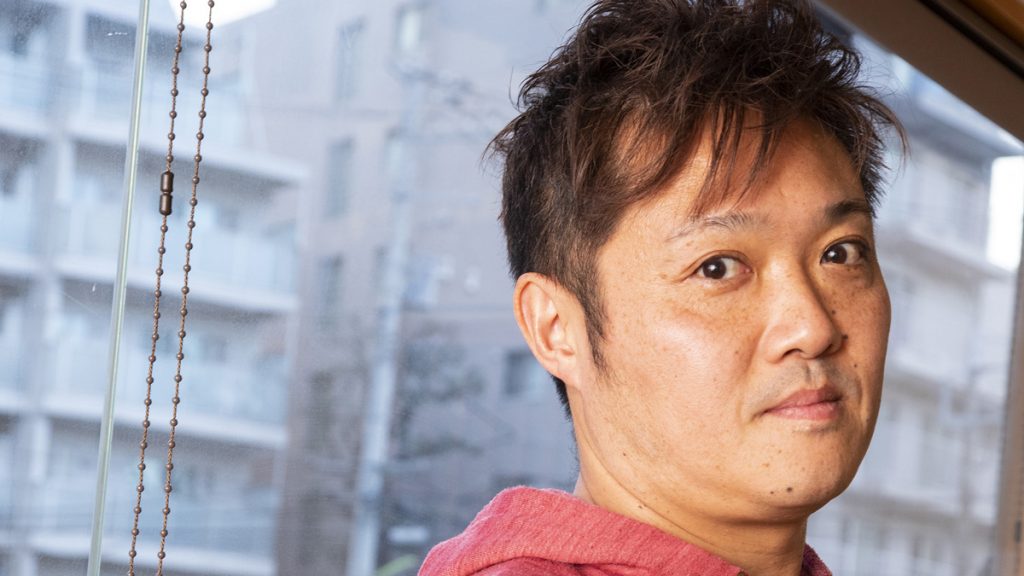

独自の学級経営&教科指導で子供たちの自主性、自立性を引き出す「ぬまっち」こと、沼田晶弘先生 。今回は、「 教育実習での授業が指導案通りに進まず、子供の反応もいまいちで悩んでいる」という教育実習生の悩みに答えていただきました。

目次

大学では理論ばかり学び、パフォーマンスを学ぶ機会がない

ボクも経験があるけれど、大学の教員養成課程のころはひたすら「PPAP」なんだよね。

自分なりに指導案(Plan)を一生懸命考えて、紙の上にひたすら指導案(Plan)を書き、指導を受けて改善(Action)してから、さらに机上の空論の指導案(Plan)を進化させる。授業(Do)をしないからふり返りも(Check)もない。

だから実習生として教壇に立っても、「指導案通りに進める」ということが頭から離れないんだよね。

そして「あれを教えてあげよう」「次はこれをさせよう」と「計画通りに教える」ということに夢中になってしまう。

そして授業が終わった後も、指導案通りにできたかどうかばかり気になってしまって、子供がどう感じたのか、何を学んだのか、どう成長したのかという点がおざなりになってしまいがちなんだよね。

大事なのは、45分間の中で自分が何を教えたのかではなく、子供が何を学んだのかだ。

でもこれは仕方がないと思っている。教師は授業計画を立てるだけでなく、授業でのパフォーマンスや子供たちとのリアルタイムのコミュニケーションを身に付けることも大事なのに、大学では授業パフォーマンスも子供とのコミュニケーションも学ぶ機会がないから、現場に行ってからうまくいかず苦労することが多いのも理解できる。

黒板の前から動けない「ラプンツェル」状態になっていないか

ボクの学校はでは年間、150名以上の教育実習生を受け入れている。毎年たくさんの教育実習生と接する中で、最近あることに気が付いたんだ。

実習生はみんな「教えること」に夢中で、授業中に黒板の前から離れられなくなるんだよね。

そこでボクは授業の後で「君たちは『塔の上のラプンツェル』か!」って冗談を交えて話をした。

ラプンツェルも高い塔の中に閉じ込められて外に出られないよね。彼ら・彼女らも黒板の前から離れられない状態だから、例えとして伝えたんだ。

多少は動いてはいるけれどあくまで黒板の前だけ。子供たちに質問を投げかけ、計画通りに板書をすることに必死なんだろう。しかも子供たちの発言に対してただ受容するだけで、深堀しようとしないから授業が深まらないし、子供たち一人ひとりの顔が見えていないから、子供が何を学んだのかに気づいていないんだよね。 そうなると子供の反応もいまいち、という状態になるのも理解できる。