小3道徳「みんなの学級会」指導アイデア

使用教材:みんなの学級会(学研教育みらい)

執筆/鹿児島県公立小学校教頭・坂下泰洋

監修/鹿児島県公立小学校校長・橋口俊一、文部科学省教科調査官・浅見哲也

目次

授業を展開するにあたり

平成三十年度から全面実施となった「特別の教科 道徳」においては、いじめの問題への対応の充実や問題解決的な学習を取り入れる重要性が指摘されるとともに、「考える道徳」「議論する道徳」へと質的転換を図ることが求められています。

そのためには、道徳的価値の理解を基に、自分との関わりで道徳的価値を捉えさせる指導の工夫が大切であると考えます。そこで、今回は、「自己への問いかけの視点」と、それを基にした「6視点共有ボード」及び「自分ふり返りカード」を活用した実践に取り組んでみました。

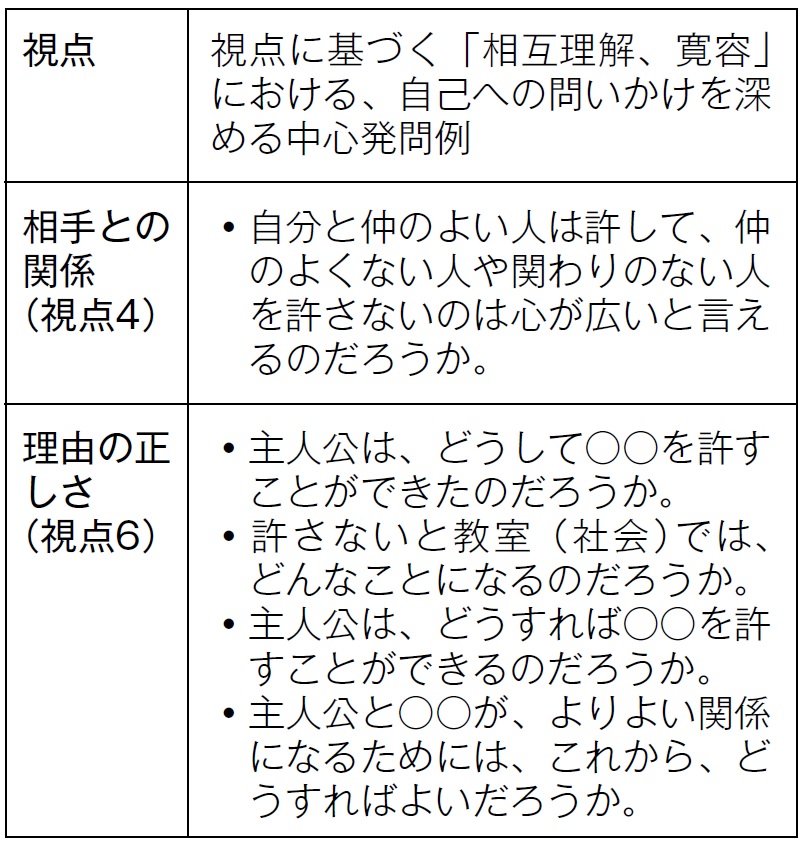

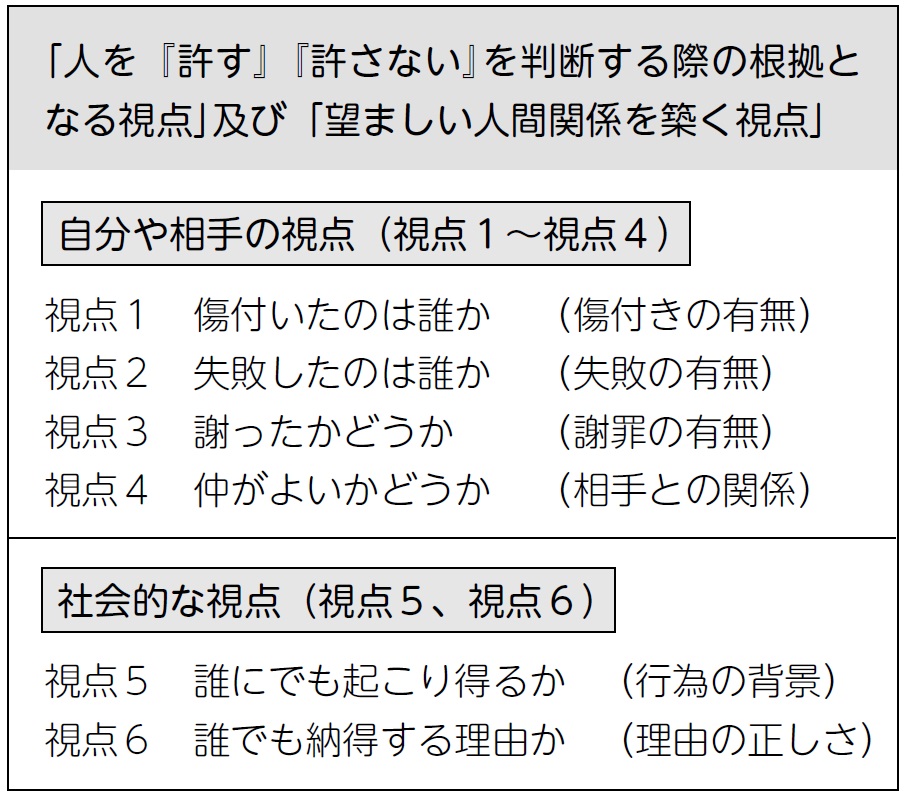

まず、「自己への問いかけの視点」の設定についてです。内容項目「相互理解、寛容」において、児童が道徳的価値について理解し、自分事として道徳的価値を捉えさせるために、「人を『許す』『許さない』を判断する際の根拠となる視点」を後掲の表①のように設定しました。

このような視点を設定することで、児童が道徳的価値について多面的・多角的に考えられるようにするとともに、主体的な対話を促すことができるのではないかと考えました。

▼表① 自己への問いかけの視点について

この6視点は、内容項目のBの視点における、自己を相手との関わりにおいて捉え、望ましい人間関係の構築を図ることを考える際の根拠にもなるのではないかと考え、「望ましい人間関係を築く際の根拠となる視点」としても設定しました。

また、児童が道徳的価値について理解し、自分事として道徳的価値を捉えられるようにするために、教師が6視点を基にした発問を工夫することで、「相互理解、寛容」という内容項目に含まれる道徳的価値に対する見方や考え方を広げられるとともに、これまでの生活経験を重ねながら対話を行うことができると考えました。

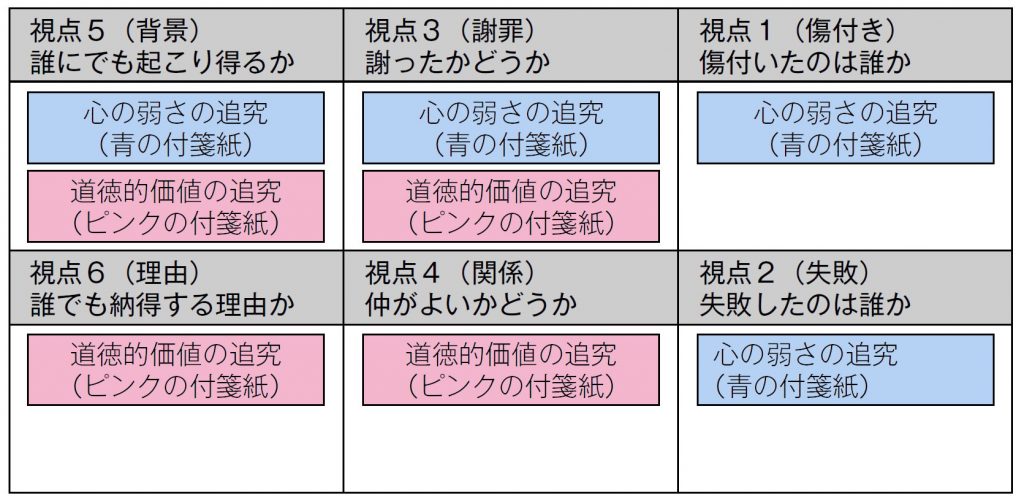

次に、「6視点共有ボード」についてです。このボードは、道徳的価値を追究する際に、6視点を基に考えの根拠を表出し、それを児童相互、児童と教師で共有しながら主体的に対話を行うために用います。また、このボードは、主に学習指導過程の展開前半において使用します。

図①のように、児童が、教材の主人公や登場人物などの心の弱さを追究する場面では青の付箋紙を貼り、道徳的価値を追究する場面ではピンクの付箋紙を貼ります。これによって、児童自身が「6視点共有ボード」に比較、分類、整理しながら主体的に対話を行い、教師も児童の考えを見とることができると考えました。

▼図① 「6視点共有ボード」

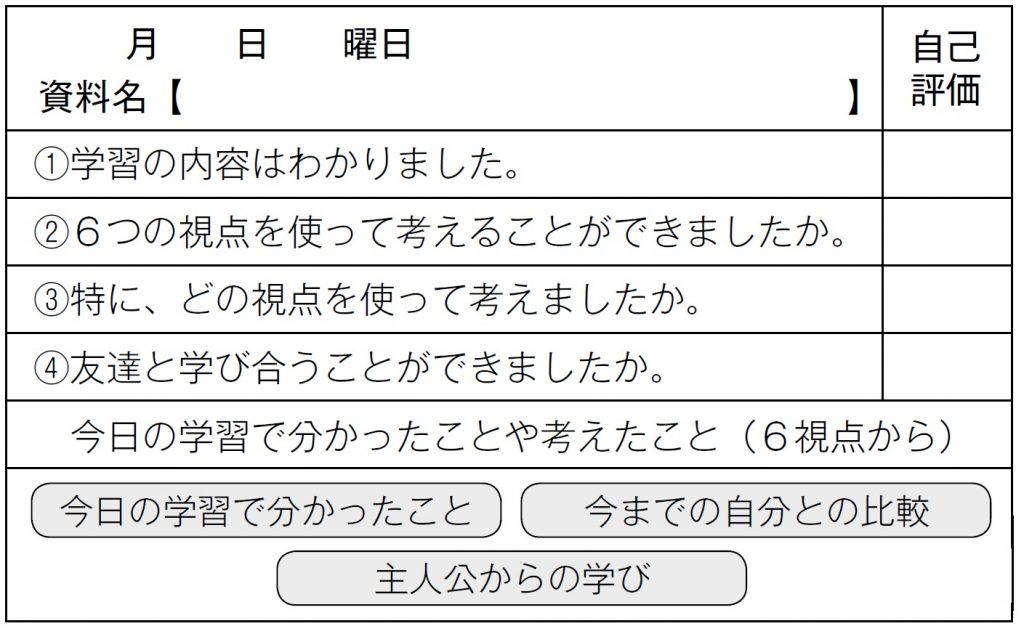

そして、「自分ふり返りカード」についてです。児童に、道徳的価値の理解を基に、自分との関わりで道徳的価値を捉えられるようにするために、「ふり返る過程」でこのカードを活用し、自己の変容を実感させたいと考えました。

▼自分ふり返りカード

「自分ふり返りカード」は、次のような観点で取り組みます。

①学習内容の理解

②③視点を使っての思考

④他者との学び合い

また、自由記述の欄では、3観点で自己をふり返ります。

展開の概略

- 今まで言い争いになったことはないか、想起して話し合う。

- めあてを立てる。

- 何が問題なのかを話し合う。

- どうすれば解決できるのかについて話し合う。

- 学習を通して学んだことを基に、自己の生き方について考える。

- 広い心で過ごすことの大切さについて、教師の説話を聞く。