小3道徳「たっ球は四人まで」指導アイデア

使用教材:たっ球は四人まで(教育出版)

執筆/埼玉県公立小学校教諭・篠原千洋

監修/前・埼玉県公立小学校校長・藤澤由紀夫、文部科学省教科調査官・浅見哲也

目次

授業を展開するにあたり

最近では、同世代の友達とうまく遊べない児童が増えていると言います。昔は公園でたくさんの児童が元気よく遊んでいる光景が当たり前でした。しかし今は、少子化、防犯上の問題、習い事など、環境の変化に伴って友達同士の交流が減っており、人間関係の土台をつくりづらくなっています。

また、この時期の児童は、友達関係が広がる反面、友達の表面上のことだけで、「あの子はこんな子」とイメージをもちがちです。そして、自分と性格や趣味が似ている友達とは積極的に関わるけれど、そうではない友達に対しては、避けたり、否定的に見たりする時期でもあります。

本教材は、普段何気なく起きている友達間の問題を取り上げており、児童が「友情を築くために大切なことは何か」を、自分事として捉えやすいと考えます。そして、最後は「どきどきしながら待った」と問題がどのように解決したのか書かれていません。

そこで、話合いが進み、考えに深まりが出てくる展開後段にあえて役割演技を設定することで、友達に対する素直な思いが出てくることが期待できます。また、友情について自分事として考え、話合いを進めていくなかで、「友情」を支える、公平な心や公正な態度についても触れ、友達関係をさらに広められるようにするとともに、いじめゼロの学級経営につなげていきたいと思います。

展開の概略

1 体育科授業で仲間とゲームをするときに大切だったことは何かを想起させ、「友達と楽しく生活するために、大切な心は何か」を考えていくことに関心をもたせる。

2 教科書「たっ球は四人まで」を基に、友情について考える。

①仲のよい友達を誘ったときのしゅんの気持ちについて考え、とおるの願いを断るしゅんの気持ちに結び付ける。

②なぜ、しゅんは一緒に遊びたいというとおるの願いを断ったのか考える。「しゅんになりきって」という視点だけではなく、「しゅんは悪いのか」という客観的視点からも考えさせることで話合いがより深まるようにする。

③「なんとも言えない気持ちになった」ときのしゅんはどんなことを考えたのか話し合う。特別仲がよいわけではないという理由で断ったことが、よりよい友達関係の妨げになっていることも考えられるようにする。

④自分がしゅんだったら、次の日にとおるに何を話すかを考え、役割演技をする。

3 友達と楽しく生活するために、大切な心は何かを考える。

4 これからどのように生活していきたいか、自分の考えを書く。

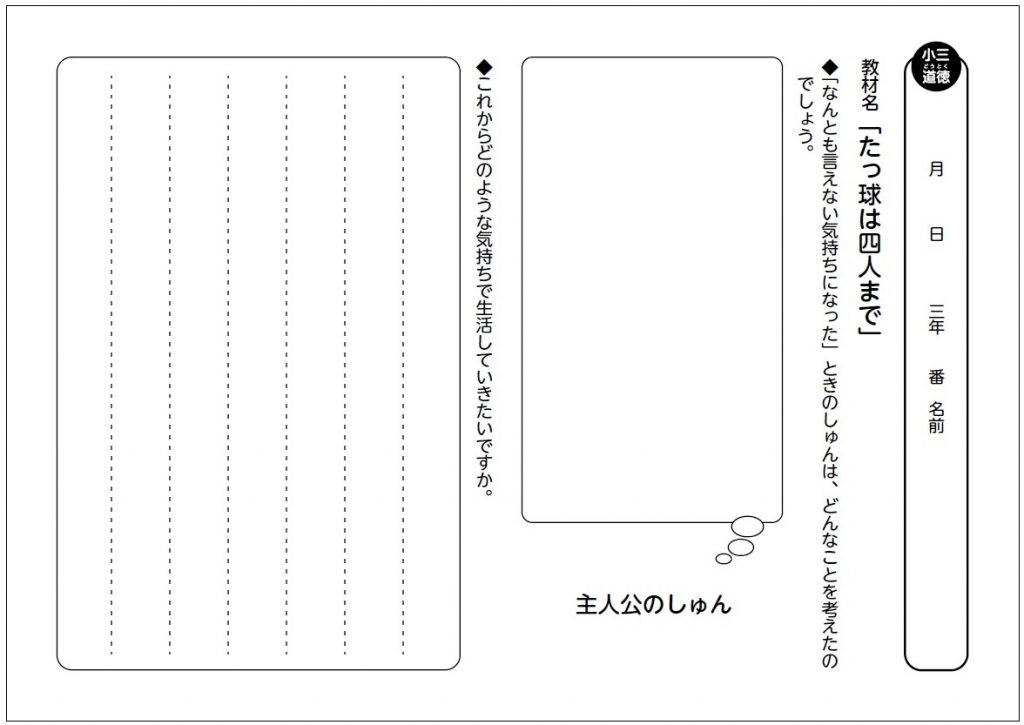

▼ワークシート

▼資料の紹介

わたしたちの道徳 小学校三・四年(文部科学省発行)

「道徳の時間」が「特別の教科 道徳」となり、教科書を中心とした授業が実践されることとなりましたが、本校では、導入や終末などで「わたしたちの道徳」を積極的に活用しています。また、いくつかの読み物教材は年間指導計画に位置付けています。

今回は、「友達と楽しく生活するために大切な心」という課題をつくるに当たり、まず「友達とはどのような存在なのか」についてP.70を活用して考えました。“悲しいとき、なぐさめてくれる。” “相談に乗ってくれる。” など、友達について改めて考えるきっかけとしました。

「すてきな友達」(作詞・梶賀千鶴子)の歌詞

また、梶賀千鶴子さん作詞の「すてきな友達」の歌詞がP.75に記載されており、終末でこの歌を流すことも考えられると思います。

終末で提示するスライド(執筆者作成)

何気ない日常、友達がいることの喜びや相手を思う気持ちを高めるために、子どもたちの写真をスライドにしました。笑顔で挨拶を交わす姿、がんばった友達を認め、声をかける姿、たくさんの写真を集めました。友達がいることで、毎日がより輝くことに気付いてくれたらうれしいです。