「分かりやすい」でなく「分からない」から始める授業改善とは

「主体的・対話的で深い学び」を実現するための授業改善のひとつとして、「ひとつひとつの知識がつながり、”分かった”、”おもしろい”と思える授業」が求められています。しかし、「分かること」「分かりやすいこと」を目指すあまり、「学びのおもしろさ」が見失われる授業になってしまっていないでしょうか。

一人の「分からない!」から始まる、学級全体の学びに向かう力を引き出す授業のよさについて考えてみましょう。

執筆/神戸市教育委員会指導主事・吉岡拓也

吉岡拓也●よしおか・たくや 神戸市教育委員会指導主事。神戸市立高等学校での勤務を経て、現職。 神戸市立の学校園に足を運び、GIGAスクール構想における授業・学校改革を支援している。 モットーは「委ねる、つなげる、挑戦する」。 子供から、先生から、学ぶことを楽しむ。

目次

「分かりやすい」っていいことなの?

新型コロナウイルスの影響で、家飲みが増えました。サッポロビールが好きでよく飲んでいます。サッポロビールというと、俳優の妻夫木聡さんが出演するCM『大人エレベーター』が有名です。みなさん、ご存知でしょうか。少し前のCMで、妻夫木さんが映画監督の庵野秀明さんと次のようなやりとりをしていました。

妻夫木「分かりやすさは大切ですか?」

庵野「分かりやすいとそこで終わってしまうんですよね。分かっちゃうから。分からないと、分かりたいというふうに、その人が動き始めるんです。」

このやりとりが大好きです。「分からなさ」と向き合うことの大事さを考えさせてくれます。今の世の中は、「分かりやすい」もので溢れていませんか。「3分で分かる〇〇」「読むだけで●●をマスターしよう」など、多くの人は「分かりやすさ」を求めているように感じています。

「分からなさ」を大事にする

「分かりやすさ」を求めること。これは授業でも同じです。よく、「子供が『分かる』授業を目指しましょう」と言われます。子供が「分かる」ためには、「分かりやすい」ことが大事だと、以前の私は考えていました。

私は高校で数学を教えていました。授業のたびに、「高校の数学は難しい、おもしろくない!」と子供が投げ出すのではないかとヒヤヒヤ。そのため、子供がなるべく転ばないように、問題のレベルを下げ、教師が丁寧に教えるだけでした。子供に分かってもらいたくて、教師がどんどん説明をして教えていました。

私が一生懸命教えることで、「分かった」ような顔をしている子供の様子を見て、安心。その結果、本当に困っている、「分からない」を言えない子供を置き去りにしていました。子供の学びをちゃんと見取ることもできませんでした。

そんな私が変わった瞬間があります。ある研究授業でのこと。そのときの子供たちのやりとりを紹介します。

Aさんがクラス全員の前で、

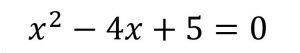

の解の求め方について、自分の考えを説明していました。子供たちが、

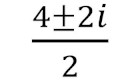

をどのように約分するかを考えている場面です。

Aさん (自分の考え方を、全員の前で説明する。)

Bさん 「なんでさ、2が消えるん?」

Cさん 「だから、こっち(4)もこっち(2i)も2で割れるやん。iをxに変えてもいっしょじゃない?」

Bさん 「二股できるってこと?」

Aさん 「納得いったー?」

Bさん 「納得いってない。」

Aさん 「なんで?」

Bさん (大きな声で)「なんで二股できるん!?」

Bさんは答えを2±2iとするか、2±iとするか、分かっていませんでした。すると、Bさんは「なんで二股できるん!?」と、大きな声で助けを求めました。(この約分を、「二股」と名付けたBさんの感性が素敵!)

自身の「分からなさ」を発信した声は、クラスの仲間の心に届きます。Bさんの「分からなさ」に対して、Aさんだけでなく他の子供も「ああではないか」「こうではないか」と考え始めます。みんなが本気で考え、お互いに聴き合い、いつの間にか数学に夢中になっていました。そのときの子供たちの表情、私の心の高揚感を生涯忘れられません。冒頭の庵野さんの言葉の通り、「分からなさ」が主体的な学びの第一歩だと実感した瞬間です。