【小三小四・国語】二学期はじめのおもしろ授業アイデア

夏休み気分が抜けない子供たち。国語の二学期最初の授業で子供の心をつかみ、学習意欲を高めるアイデアを紹介します。

兵庫県公立小学校教諭・桔梗友行

目次

小三編

ことば遊びうた

夏休み明けの最初の授業は楽しい授業で始めたいものです。三年生には、

ことば遊びになっている詩をいくつか用意して暗唱するのがおすすめです。

「ことば遊びうた」でおすすめの詩

- 阪田寛夫「そうだ村の村長さん」

- 谷川俊太郎「ことばあそびうた」

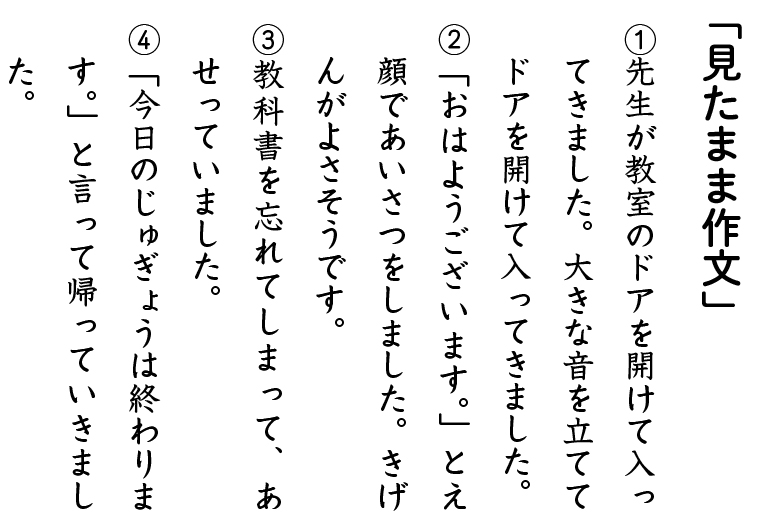

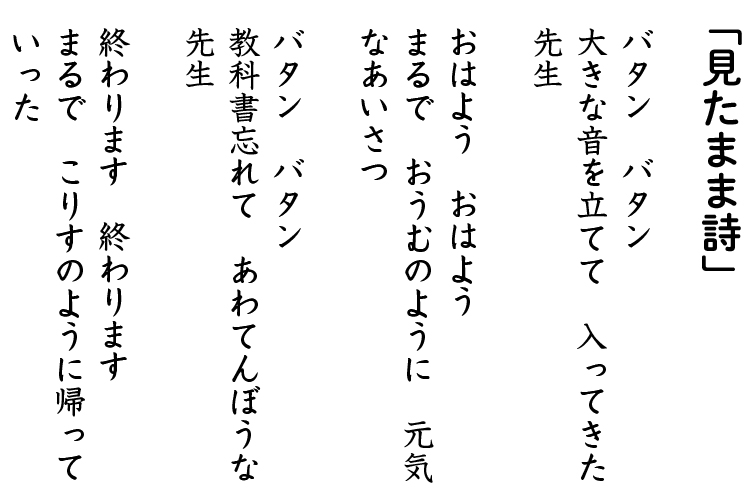

見たまま詩

中学年では、詩を書く活動なども増えてきます。自由に題材を決めて書くこともよいのですが、苦手な子供にとっては、ある程度題材があったほうがイメージが湧くこともあります。

そこで、見たままの出来事を基に、想像したことを詩にする活動をしてみると、詩の書き方が共有できます。

進め方

- 先生が教室に入ってくるところから、「ここまで」というところまでを見る。

- 先生が教室に入ってきてからしたことについて、4連の短い文章にして「見たまま作文」をつくる。

- 次に、「見たまま作文」の文章を短く削ったり、「くり返し」や「比喩」などの詩の技法を用いたりして詩の形式にする。

- みんなで共有し、よいと思う詩の特徴を共有する。

小四編

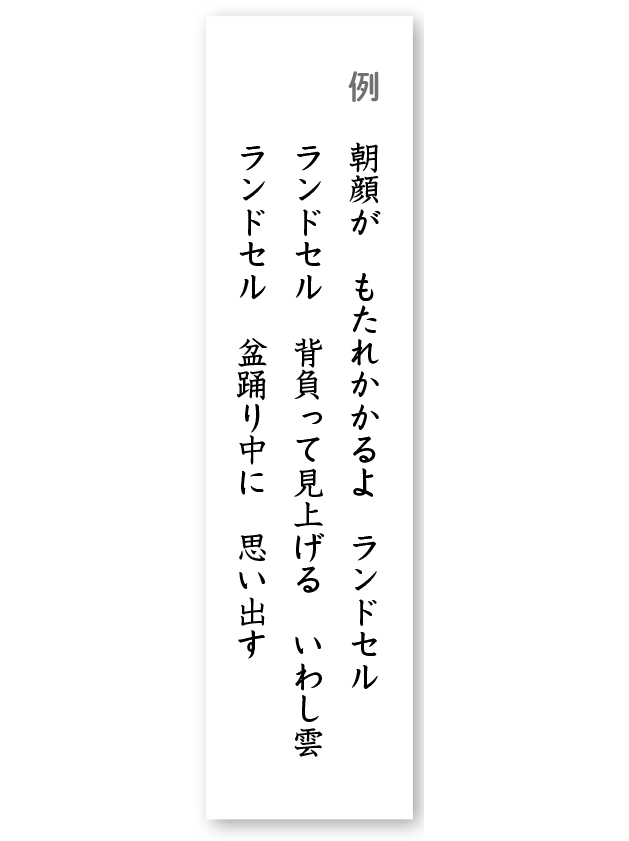

7文字 俳句

俳句を書く学習は五・六年生で行います。三・四年生では、俳句を音読して、俳句を味わうことが目標になっています。

とはいえ、簡単に夏休みの出来事などを俳句にしてみることもできます。

進め方

- テーマにする秋の季語をいくつか用意する。

(「盆踊り」「朝顔」「いわし雲」など) - 学校に関係するテーマの言葉を一つ用意する。

(例「ランドセル」など) - 季語+〇〇〇〇〇〇〇+ランドセルを作成。

(ランドセル+〇〇〇〇〇〇〇+季語となるように、7文字の部分だけを考えて俳句を作る)

子供たちに俳句を書かせると、5・7・5のリズムに合わせることにこだわってしまって、情景が浮かびにくい俳句になることがあります。また、「うれしいな」といった感情を直接表現することがあります。

7文字だけ考えて、言葉と言葉を取り合わせるようにすると、リズムも気にならず、情景の浮かぶ俳句を作ることができます。