小6理科「ものの燃え方」指導アイデア

執筆/福岡県公立小学校教諭・近藤嵩晃

編集委員/文部科学省教科調査官・鳴川哲也、福岡県公立小学校校長・田村嘉浩

目次

単元のねらい

燃焼の仕組みについて、空気の変化に着目して、物の燃え方を多面的に調べる活動を通して、物が燃えたときの空気の変化について、より妥当な考えをつくりだす力や、主体的に問題解決しようとする態度を育成する。

単元の流れ(二次 総時数8時間)

第一次 ものの燃え方と空気(5時間)

① 物が燃えている様子について話し合う。

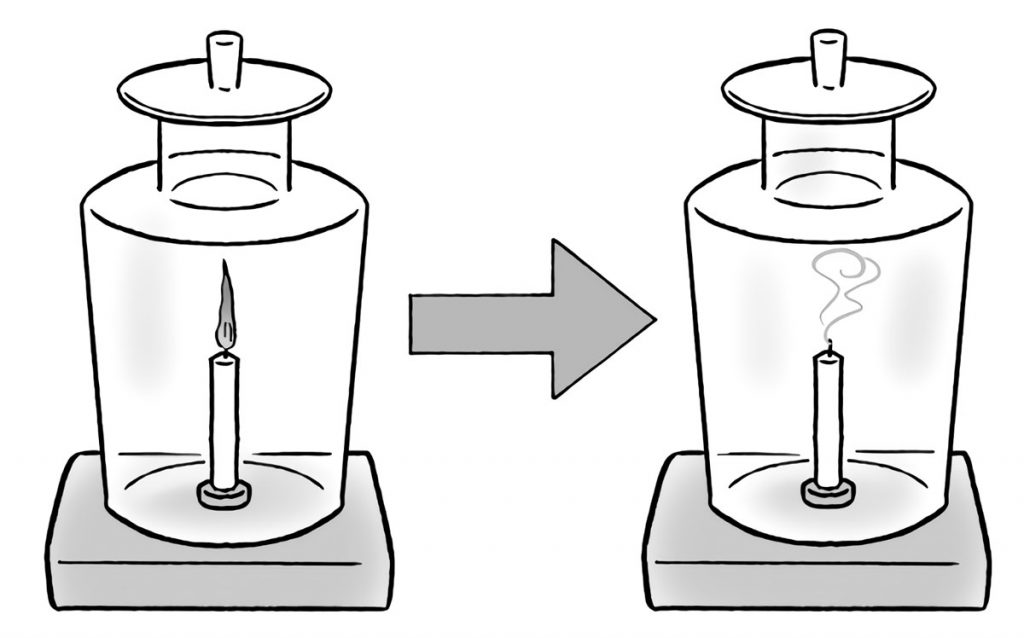

びんの中のろうそくが燃える様子を調べる。(1時間)

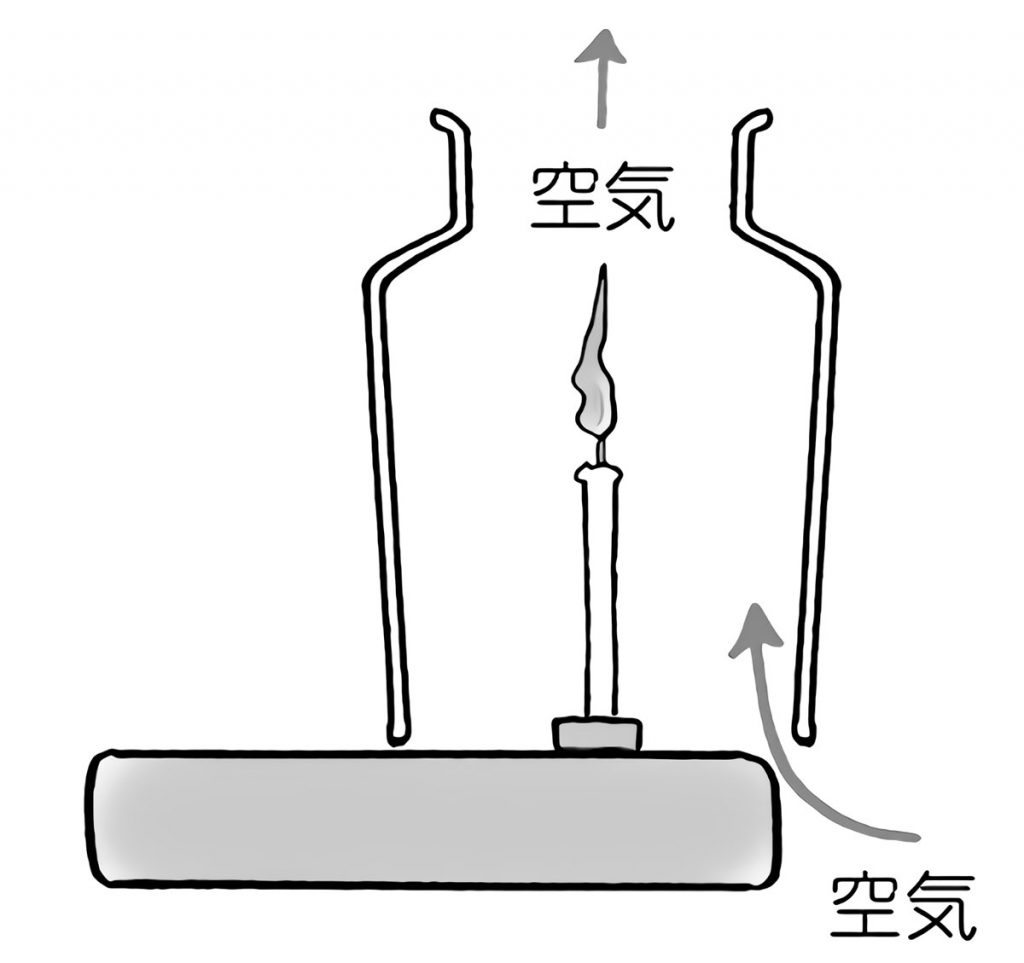

② ろうそくが燃え続けるときの空気の様子を調べる。(2時間)

●物が燃え続けるときの空気の動きに着目する

「新しい空気」に着目することを通して、主体的・対話的な学びにつなげる。

③ 物を燃やすはたらきがある気体について調べる。(2時間)

第二次 ものが燃える時の空気の変化(3時間)

① 物が燃える前と後の空気のちがいを調べる。(2時間)

●物を燃やす前と後の空気の質の変化をとらえる

物を燃やす前後の酸素と二酸化炭素のわずかな割合の変化を比較しながら考え、より妥当な考えをつくりだすようにする。

② 燃える前と後の空気の変化から、物が燃える仕組みについて考える。 (1時間)

単元の導入

① 物を燃やした経験を想起しよう

教科書の写真や体験談をもとに、物を燃やすことが日常生活に身近なことであることを想起します。火おこしの時に、うちわであおいだ経験などが予想の根拠につながります。

② びんの中のろうそくが燃える様子を見よう

あれ、火が消えた。

うちわであおいだりして、新しい空気が入らないといけないのかな。

学習問題

ものが燃え続けるときと、燃え続けないときのちがいはなんだろう。

授業の展開例

イラスト/横井智美

『教育技術 小五小六』2020年4/5月号より