小3社会「市の様子の移り変わり」指導アイデア(交通の変化を中心に)

執筆/埼玉県公立小学校主幹教諭・渡部健

編集委員/文部科学省教科調査官・小倉勝登、埼玉県公立小学校校長・清水健治

目次

目標

交通や公共施設、土地利用や人口、生活の道具などの時期による違いに着目して、聞き取り調査をしたり地図などの資料で調べたりして、年表などにまとめ、それらの変化を考え、市や人々の生活の様子は、時間の経過に伴い、移り変わってきたことを理解できるようにするとともに、これからの市の発展について考えようとする態度を養う。

学習の流れ(16時間扱い)

問題をつくる(2時間)

○ これまでの学習をふり返り、市の特色を整理する。

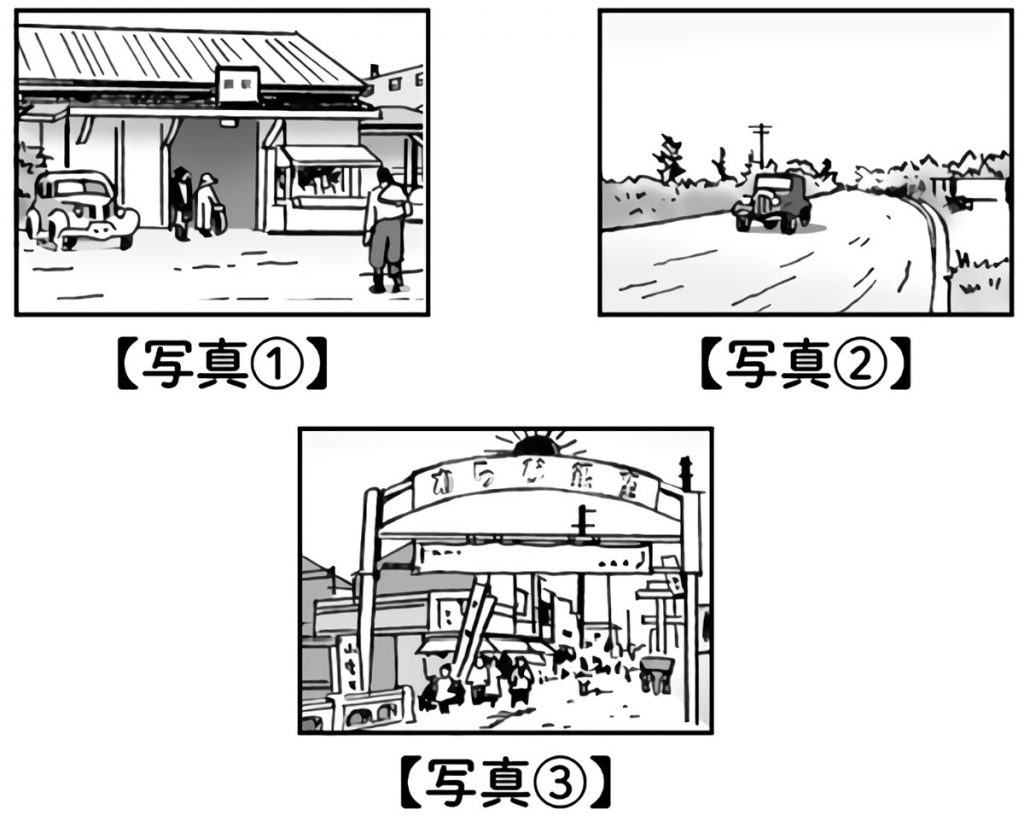

○ 写真の場所や時期を予想する活動を通して、学習問題をつくる。

学習問題

蕨市は、どのようにして今のすがたに変わっていったのだろう。

追究する(10時間)

○ 蕨駅が開設された時期の駅前通りや市の様子、市の人口、土地利用について調べる。

○ 国道17号線が開通した時期の市の様子、当時の市の人口、土地利用の様子について調べる。

○ 道具とくらしの様子の移り変わりについて調べる。

まとめる・生かす(4時間)

○ 時期による市の様子や生活の様子の変化を年表にまとめ、学習問題の結論を考える。

○ これからの蕨市の発展について考え、表現する。

導入の工夫

市内の古い写真を提示し、撮影された場所や時期を予想する活動を通して、交通の変化について興味・関心を高めるようにします。

問題をつくる(1・2 / 16時間)

昔と今の地域の写真を見比べながら、蕨市や身近な地域の交通の変化について話し合い、学習問題をつくります。

第2時

※第1時では、これまでの市についての学習をふり返り、市の特色を整理するとともに、市内には、市民のくらしに役立つさまざまな交通・施設などが設けられてきたことを想起させます。

イラスト/横井智美、佐藤雅枝

『教育技術 小三小四』2020年3月号より