小6算数「資料の調べ方」指導アイデア《長縄跳びの並び方をデータ分析で最適化する》

執筆/神奈川県公立小学校教諭・八田安史

編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、島根県立大学教授・齊藤一弥

目次

本時のねらいと評価規準

本時の位置 8/10 データの取り出し方に着目する

ねらい

データを基に合理的に判断して出した一応の結論に対して、批判的に捉えてデータの取り出し方を変えて考える。

評価規準

データの取り出し方に着目し、自分たちの目的に応じて合理的に判断し説明している。(数学的な考え方)

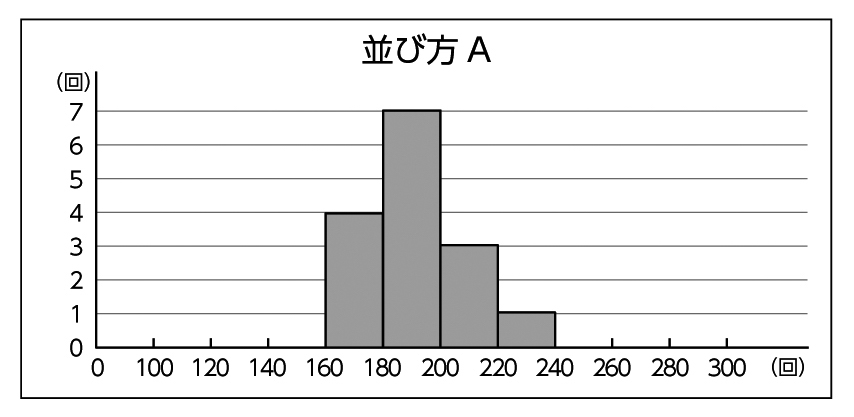

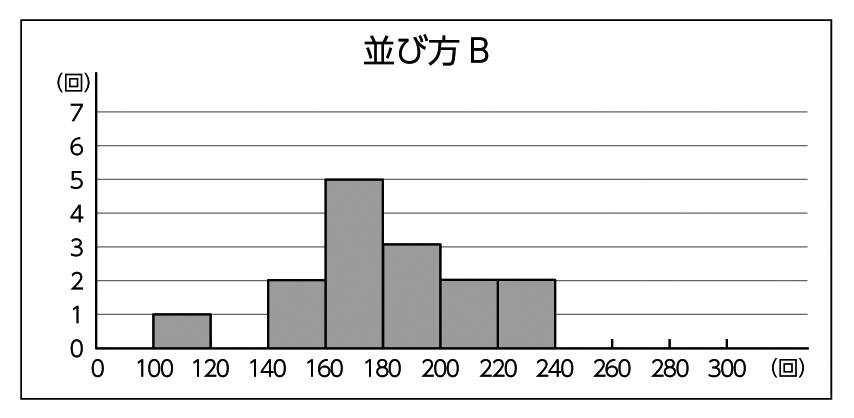

長縄跳びでより多くの回数を跳ぶために、跳ぶのが上手な人と苦手な人の並び方を3つ考えました。並び方の違いによる並び方A、B、Cでは、どれがより多く跳べるかを、データを基に判断しようと進めてきました。平均値が大きく差があるCを除き、AかBのどちらがよいか前回、収集したデータを基に分析し出した結論「Aの方がよい」に対して、「本当にこれでよいのか」という意見がありました。

確かにすべてのデータを取り上げたらAの方がよいけれど、はじめの方のデータは、今の自分たちには古いデータだからいらないと思います。

では、どのようにデータを取り出せばよいのでしょう。

問題場面

どのようにデータを取り出して分析すれば、より納得のいく結論を出せるかな。

本時の学習のねらい

より納得のいくデータの取り出し方を考えよう。

見通し

全部で15回のデータ。最近のデータをどのように見ればいいかな。

自力解決

A つまずいている子

「最後の1回だけ取り出せば、どちらがよいかわかるのではないかな?」

B 素朴に解いている子

「前半と後半に分けて考えたらどうかな?」

C ねらい通りに解いている子

「5回ずつに分けて、成長の具合を見てみたいな」

学び合いの計画

イラスト/横井智美

『教育技術 小五小六』 2020年1月号より