小3社会「市の様子の移り変わり」指導アイデア (人口の変化を中心に)

執筆/埼玉県川口市教育局生涯学習課・佐野純也

編集委員/文部科学省教科調査官・小倉勝登、埼玉県公立小学校校長・清水健治

目次

目標

交通、土地利用、人口などの時期による違いに着目して、聞きとりや資料で調べて年表などにまとめ、市や人々の生活の様子は時間の経過に伴い移り変わってきたことを理解できるようにするとともに、これからの市の発展について考えようとする態度を養う。

学習の流れ(16時間扱い)

問題をつくる(2時間)

○ 昔と今の写真を比べて気付いたことを話し合う。

○ 市の人口の変化を基に学習問題をつくる。

学習問題

川口市は、いつごろ、どのように変わってきたのだろう。

追究する(11時間)

○ 人口が特に増加した3つの時期の交通整備の様子を調べ、時期による違いを考える。

○ 人口が特に増加した3つの時期の土地利用の様子を調べ、時期による違いを考える。

○ 人口が特に増加した3つの時期の市の広がりの様子を調べ、時期による違いを考える。

○ 人口が特に増加した3つの時期の公共施設建設の様子を調べ、時期による違いを考える。

○ 人口が特に増加した3つの時期の道具の移り変わりを調べ、人々の生活の様子を理解する。

まとめる・生かす(3時間)

○ 調べたことを年表にまとめ、学習問題の結論を考える。

○ 外国人居住者が増え、国際化が進んでいることを踏まえ、これからの川口市の発展について考える。

導入の工夫

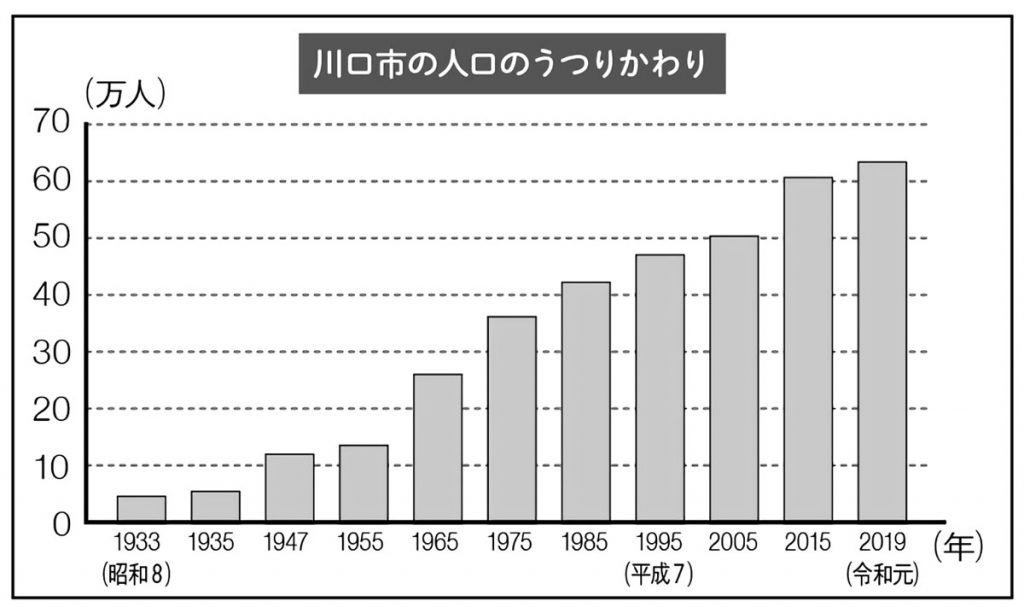

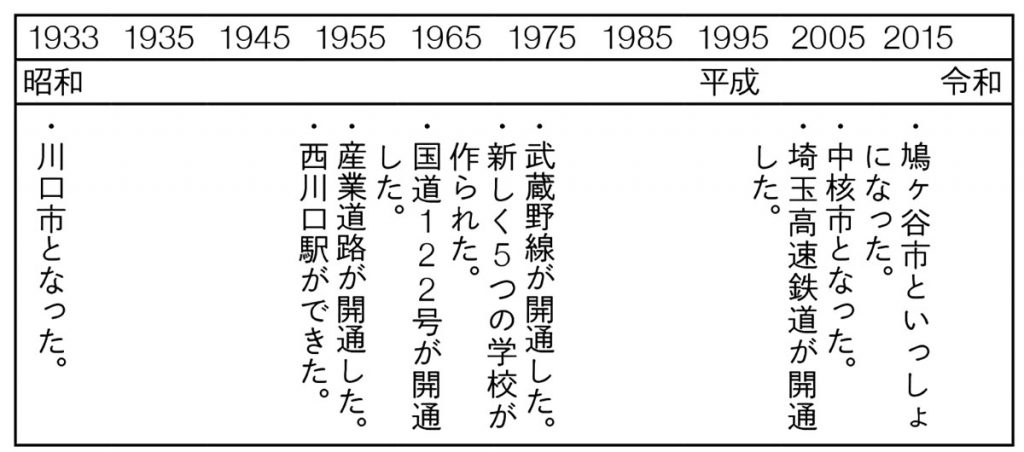

人口の変化のグラフと年表や写真とを関連付けて読みとることで、気付きや疑問を多面的に引き出すようにします。

問題をつくる(1・2 / 16時間)

川口市の人口の変化について話し合い、学習問題をつくる。

第1時

昔の学区周辺や駅前などの様子が分かる写真と、今の様子が分かる写真(または「わたしたちのまち」の学習の際に作成した市の地図)を比べて気付いたことを話し合います。

第2時

市の人口の変化を読みとり、疑問や予想をもち、学習問題をつくります。

川口市は人口が増えてきている。

これからも増え続けるのかな。

2005年から2015年の間にとても増えているね。

ほかにも大きく増えた時期があるよ。なぜ増えたのかな。

人口がとても増えた時期がありましたね。なぜ増えたのでしょうか。

イラスト/横井智美

『教育技術 小三小四』2020年1月号より