小1国語/算数・コロナクライシスを乗り越える!とっておきの授業アイデア

今年度は、クラスみんなでそろって学ぶ機会が減り、授業の遅れも気になります。そこで、二学期前半までの復習を楽しく行いながら、後半にも役立つ授業アイデアを紹介します。みんなで協力したり、一人でも取り組めたりするなど、学びが楽しくなるものばかりです。

執筆/東京学芸大学附属小金井小学校教諭・中村真也

目次

小1算数のとっておき授業アイデア

学習のポイント

一年生の算数で重要なのは、「10を意識する」ことです。授業の遅れから、まだ「10をつくる感覚」が身に付いていない子もいるでしょう。この時期にしっかりとふり返り、身に付けておくことで、20までの数、10以上のたし算やひき算もグーンと理解しやすくなります。

トランプなどを使って、ゲーム感覚で楽しみながら、10をつくったり、10を分けたりすることで、数字にどんどん慣れましょう。10のかたまりを意識できるようになったら、今度は計算式カードなどを使って、10までのひき算や、20までのくり下がりのあるひき算にも、楽しく慣れていきましょう。

10までのたし算「ゲッ10 たし算」

- トランプのダイヤ、ハート、クラブ、スペードの1〜10のみを使用します。1班3〜4人になり、一人に3枚ずつ配ります。残りは束にして伏せ、机の中央に置きます。

- 一人ずつ、手持ちのカードに、中央のトランプの束から1枚補充します。まず一人目が、手元のカード1枚を、その数字を言いながら中央のトランプの束の横に出します。二人目は、自分の手元のカードのうちの1枚を選び、その数字と、一人目の数字をたした数字を言います。たした数が10にならなければ、一人目が出したカードの上に重ねます。10を超えてしまったら、束の横のカードは、すべて前の子のものになります。

- 3人目、4人目と順番に進め、見事10になった子が「ゲッ10」と言いながら、束の横にたまったカードをもらえます。手元のカードがなくなるまで、これを繰り返し行います。

- 最後に、ゲットしたカードの合計数が多い子が勝ちです(手持ちのカードの数は入れません)。

- 慣れてきたら、10を超えた計算にも挑戦してみましょう。さらに慣れてきたら、「5のカードはたしてもひいてもいいよ」「ジョーカーを入れて、ジョーカーをひいたら0にできる」など、子供たち自身でルールを工夫すると、さらに盛り上がります。

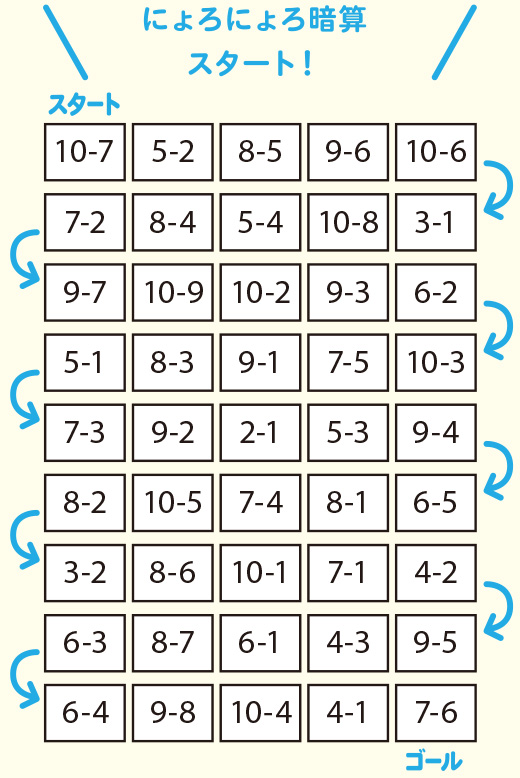

10までのひき算「にょろにょろ暗算」

1 教師が10までのひき算カードを作り、図のように机の上にバラバラに並べます(裏に計算の答えを記載)。左端から右端、右端から左端へ、ヘビのように計算します(計算が終わったカードは裏返し、間違えたらはじめからやり直します)。ゴールしたら、順番を入れ替え、繰り返しやってみましょう。

2 10までのひき算が、すらすらできるようになったら、20までのくり下がりのあるひき算カードを加え、10までのひき算同様、左端からヘビのように計算します。こちらも順番を入れ替え、何度も繰り返しやってみましょう。枚数が多くなるので、半分ずつに分けて行うのもよいでしょう。